3.0

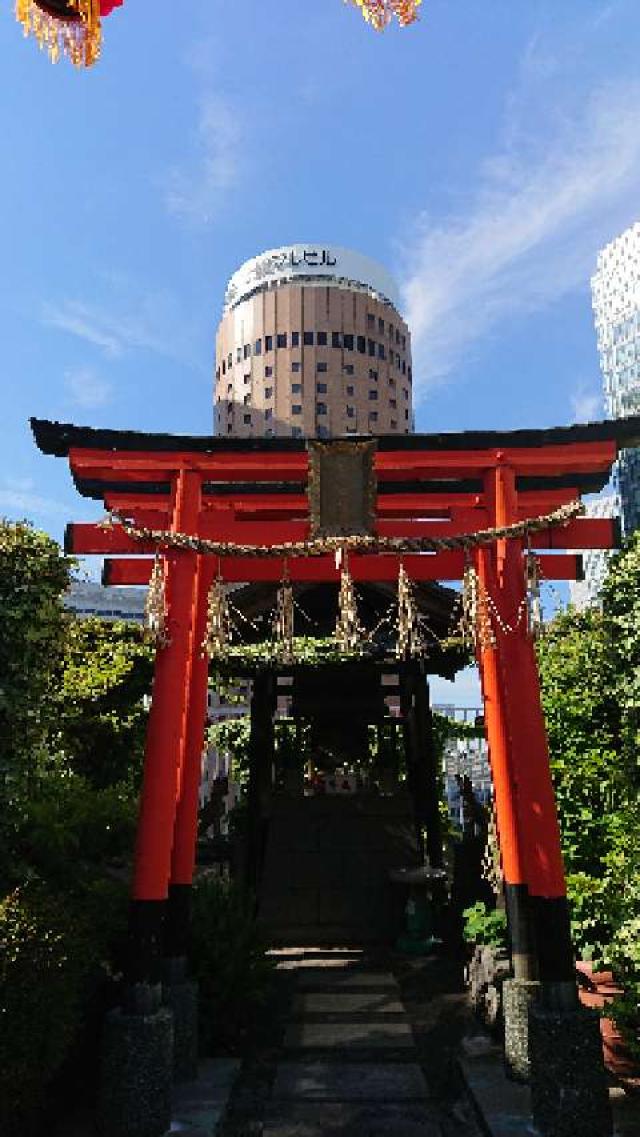

平賀神社

(ひらがじんじゃ)

長野県佐久市平賀字駒在家4976

みんなの御朱印

みんなの御朱印

|

|

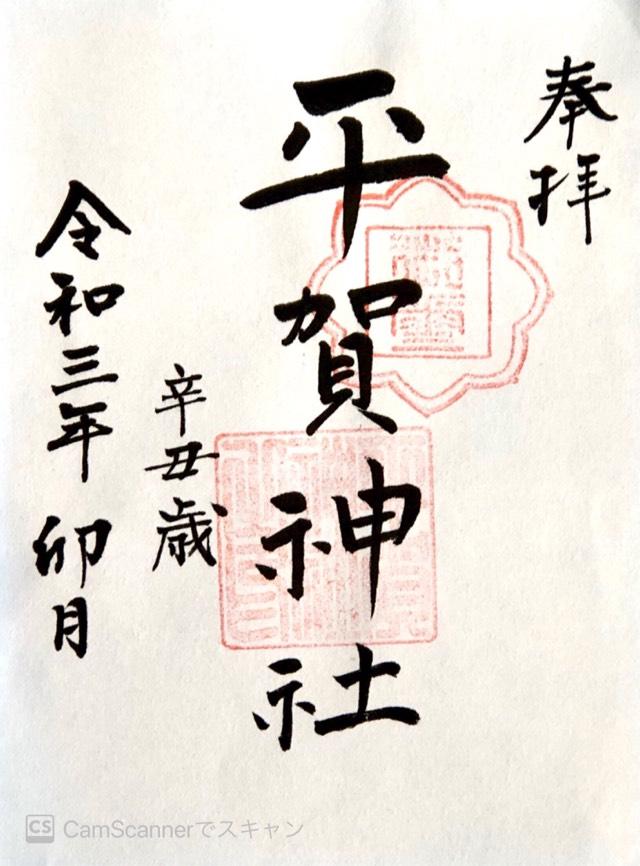

(ひでひでさん)

63

御朱印日:2021年5月11日 10:00

|

|

|

(竜胆の花さん)

101

御朱印日:2021年5月11日 00:00

|

|

|

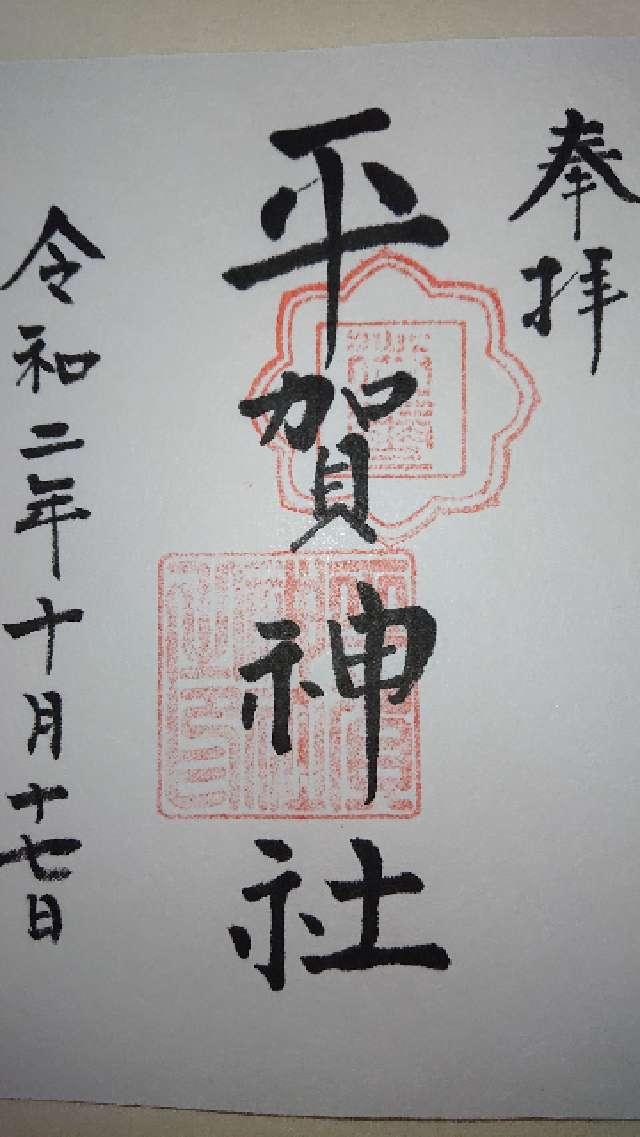

(rorexgtrさん)

59

御朱印日:2020年10月17日 16:07

|

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

|

|

(明介さん)

おすすめ度:

★★

0

0

29

参拝日:2023年10月13日 14:10

|

|

|

(みーちゃんさん)

おすすめ度:

0

0

88

参拝日:2021年6月12日 17:32

|

|

|

(ひでひでさん)

おすすめ度:

★★★

0

0

91

参拝日:2021年5月11日 10:00

|

|

|

(竜胆の花さん)

おすすめ度:

★★★★

0

0

47

参拝日:2021年5月11日 00:00

|

|

|

(愛しい風さん)

おすすめ度:

0

0

78

参拝日:2021年2月19日 09:50

|

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 |

長野県佐久市平賀字駒在家4976 |

五畿八道

令制国 |

東山道 信濃 |

| アクセス |

JR小海線太田部 徒歩12分 |

| 御朱印授与時間 |

|

| 電話番号 |

|

| FAX番号 |

|

| 公式サイトURL |

|

| 御祭神 |

誉田別命(ほんだわけのみこと)

気長足姫命(おきながたらしひめのみこと)

玉依比売命(たまよりひめのみこと) |

| 創建・建立 |

|

| 旧社格 |

|

| 由来 |

|

| 神社・お寺情報 |

創立年月日不詳 旧村社(明治6年)古来の12碑によれば当神社は相州鎌倉鶴ヶ岡八幡宮の分霊を勧請したりと云う。

元文4年 平賀郷惣社号を受ける。嘉永元年 平賀神社号を受け現在に至る。建久年間征夷大将軍源頼朝が浅間山麓へ狩に来た時平賀の男山に休まれ、平賀龍頭城主武蔵守源義信に対面した。

頼朝は「源氏が隆盛したのは祖先の頼義が、石清水八幡を鎌倉に勧請して以来厚く崇敬してきた御加護によるものである。平賀氏も鎌倉の鶴ヶ岡八幡を分遷して、平賀城の鎮護と共に平賀郷の鎮守の神として祭るがよい」と言われた。これを受けて義信は建久4年(鎌倉・1193)鎌倉より八幡宮を勧請し平賀八幡宮が創設されたと伝えられている。

その後、正嘉2年、正慶2年、文和2年のお宮の修復営繕の都度広壮になり永和4年(室町・1378)に現在地に移築、分明15年(室町1483)の建替など(古い棟札が残さされている)を経て旧に倍して荘厳になっていったと記録されている。

平賀源心(成頼)が海ノ口城に敗れた頃武田勢の兵火により天文5年社殿も消失してしばらく廃絶していたが永禄元年(室町・1558)再建され平賀郷の総鎮守の神として崇敬され。

元文4年(江戸・1739)平賀郷総社号を拝して嘉永元年(江戸・1848)平賀神社の社号が許され今日に至っている。

明治6年(1873)村社に列せられ、明治40年(1907)神饌幣帛料を供進される神社に指定される。

明治41年村内17神社が合祀され名実共に平賀村の総鎮守の社となる。現在の平賀神社本殿は寛政2年(江戸後期1790)に立替えられたものである。

(棟梁・中川清左衛門)本殿は上屋の中に建つ三間社造りの流造りの社殿で母屋は石造りの亀腹の上に乗る。柱や虹梁に彫りの深い地紋彫りを施し、縁下の羽目にも彫刻を施すなど社殿を建てるというより、社殿を彫刻することが主な大工仕事となった時代をよく反映している。

組物を三手先として、江戸末期の特色を示している。地方の社殿のこうした傾向をよくあらわしている。 |

| 例祭日 |

|

| 神紋・寺紋 |

未登録

未登録

|

| 更新情報 |

【

最終

更新者】ひでひで

【

最終

更新日時】2021/05/12 04:39:17

|

※神社やお寺など日本文化の専門企業が算出している日本唯一のオリジナルデータですので、ご利用になりたい法人様やマスコミの方々は

こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

近くのお城

近くのお城

神社・お寺検索

※は必須です

※「神社・お寺両方」を選ぶと、一度に全て検索ができ大変便利です。プレミアム会員限定の機能となります。登録は

こちら。

みんなの御朱印

みんなの御朱印 63

御朱印日:2021年5月11日 10:00

63

御朱印日:2021年5月11日 10:00

101

御朱印日:2021年5月11日 00:00

101

御朱印日:2021年5月11日 00:00

59

御朱印日:2020年10月17日 16:07

59

御朱印日:2020年10月17日 16:07

自分の御朱印

自分の御朱印 みんなの動画

みんなの動画 自分の動画

自分の動画 みんなの参拝記録

みんなの参拝記録 自分の参拝記録

自分の参拝記録 基本情報

基本情報

神社年間総合人気ランキング

神社年間総合人気ランキング

未登録

未登録

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

.gif)

新着更新

新着更新

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース