みんなの御朱印

みんなの御朱印

|

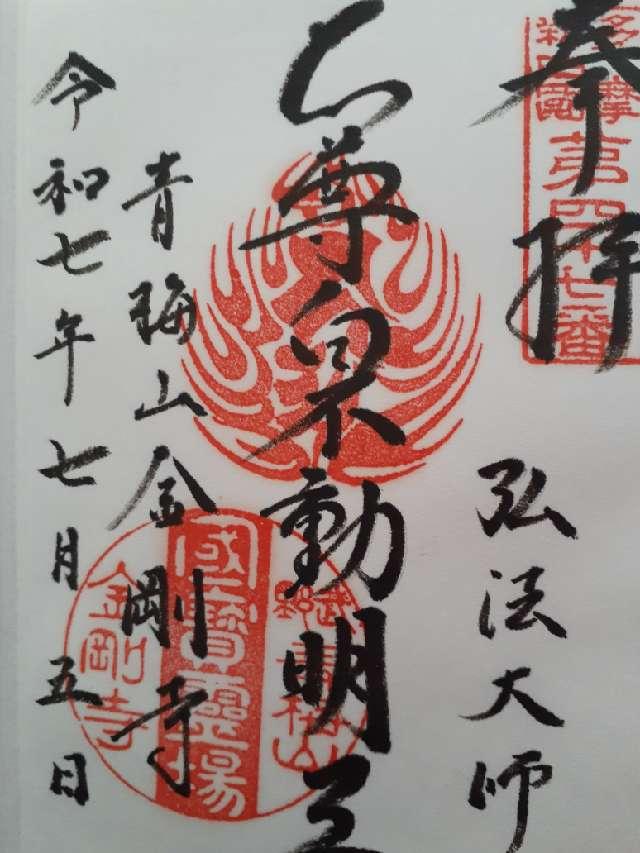

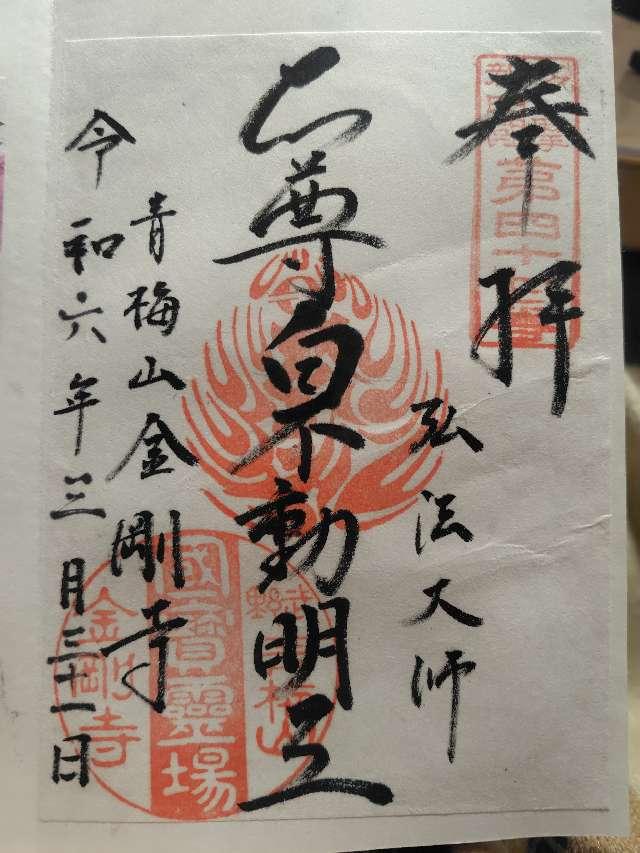

(トップガンさん)

19

御朱印日:2025年7月5日 00:00 19

御朱印日:2025年7月5日 00:00

|

|

|

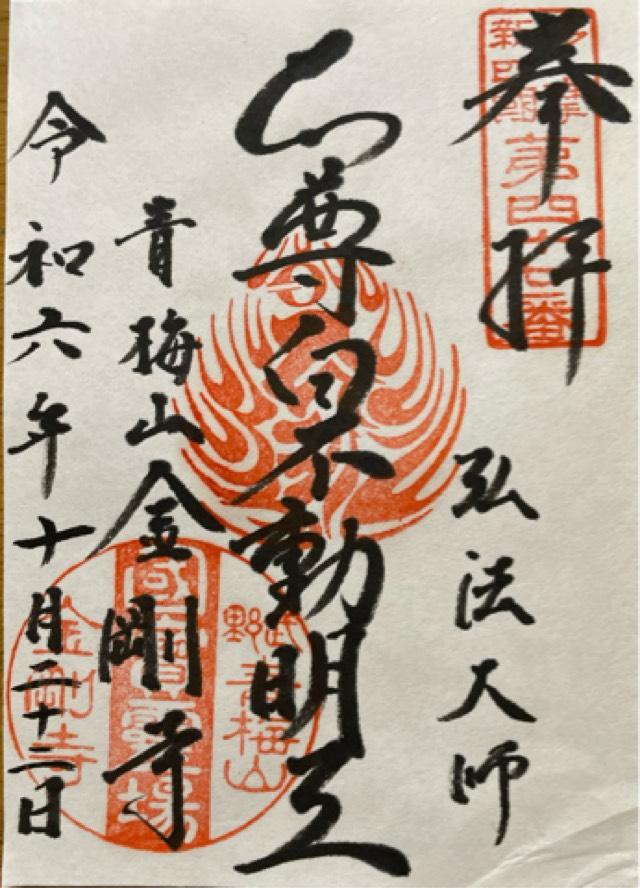

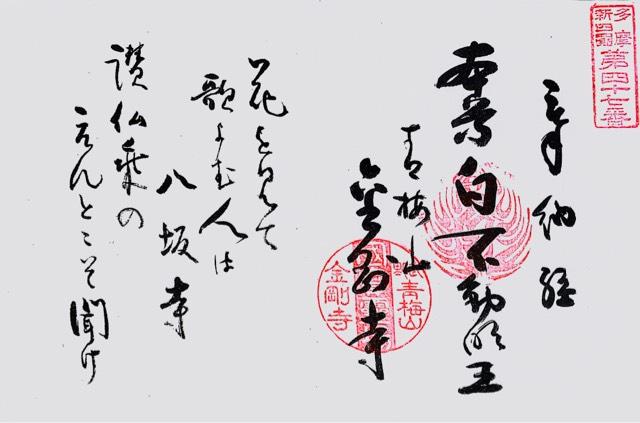

(しまさん)

103

御朱印日:2024年10月22日 00:00 103

御朱印日:2024年10月22日 00:00

|

|

|

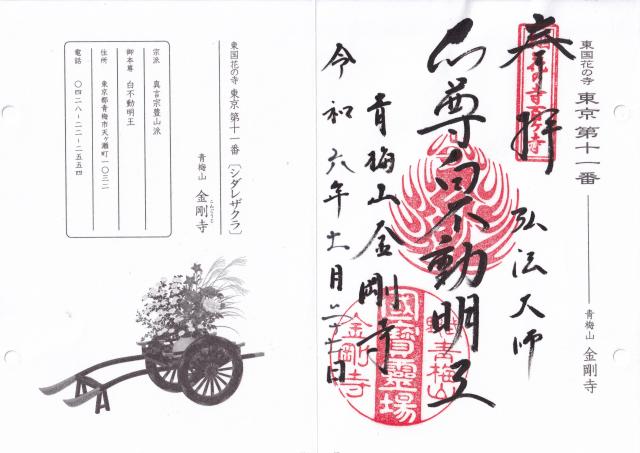

(thonglor17さん)

82

御朱印日:2024年7月27日 10:35 82

御朱印日:2024年7月27日 10:35

|

|

|

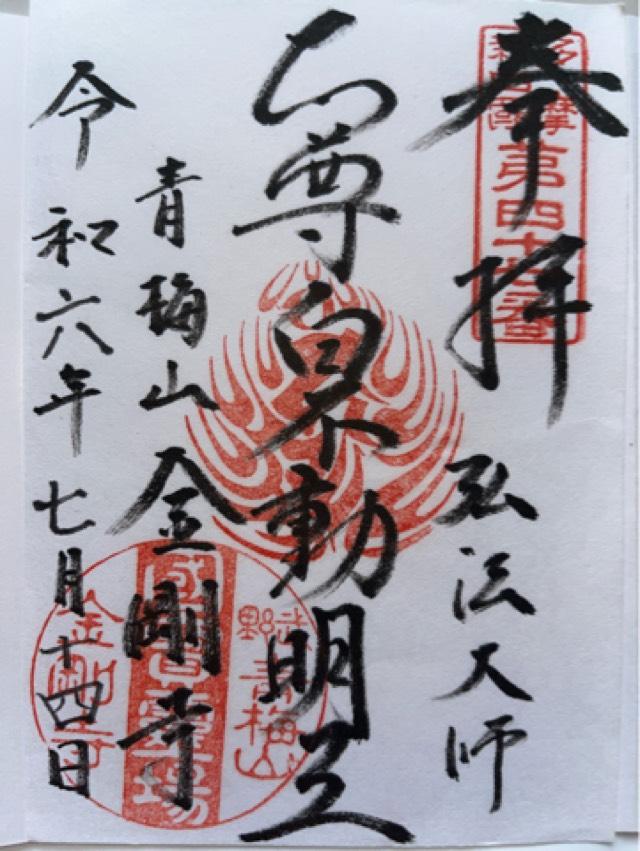

(ひとくんさん)

88

御朱印日:2024年7月14日 00:00 88

御朱印日:2024年7月14日 00:00

|

|

|

(明美さん)

46

御朱印日:2024年4月1日 10:16 46

御朱印日:2024年4月1日 10:16

|

|

|

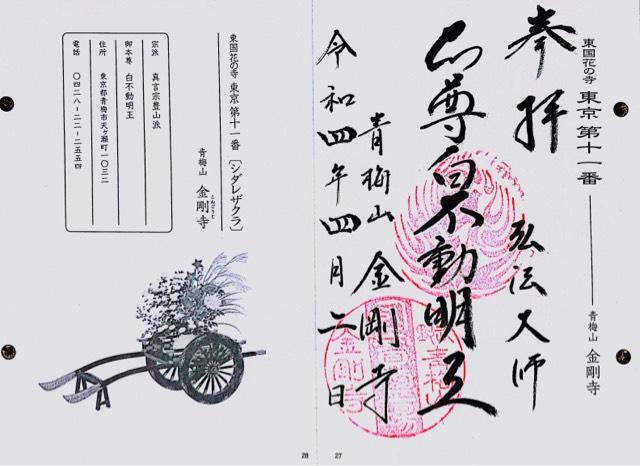

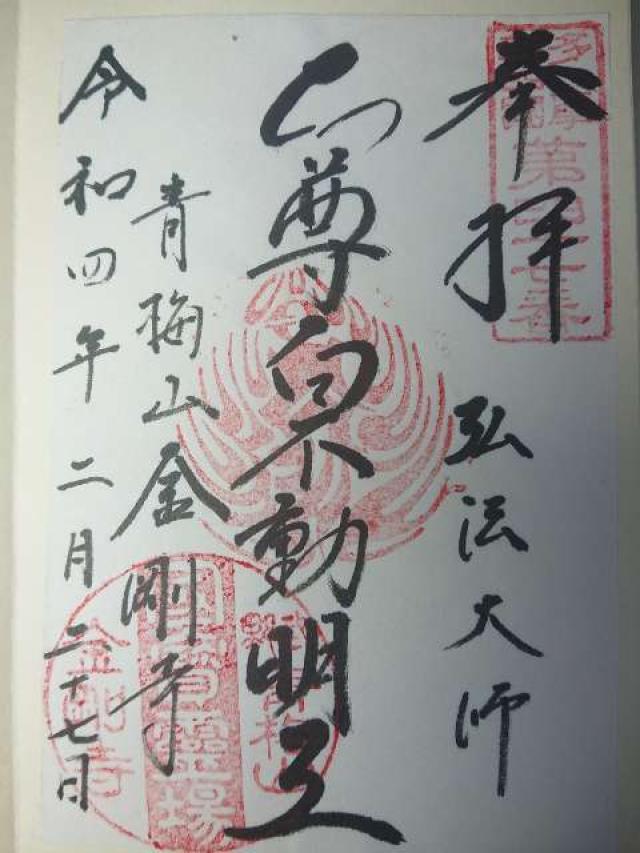

(SUPRAさん)

64

御朱印日:2022年4月2日 14:35 64

御朱印日:2022年4月2日 14:35

|

|

|

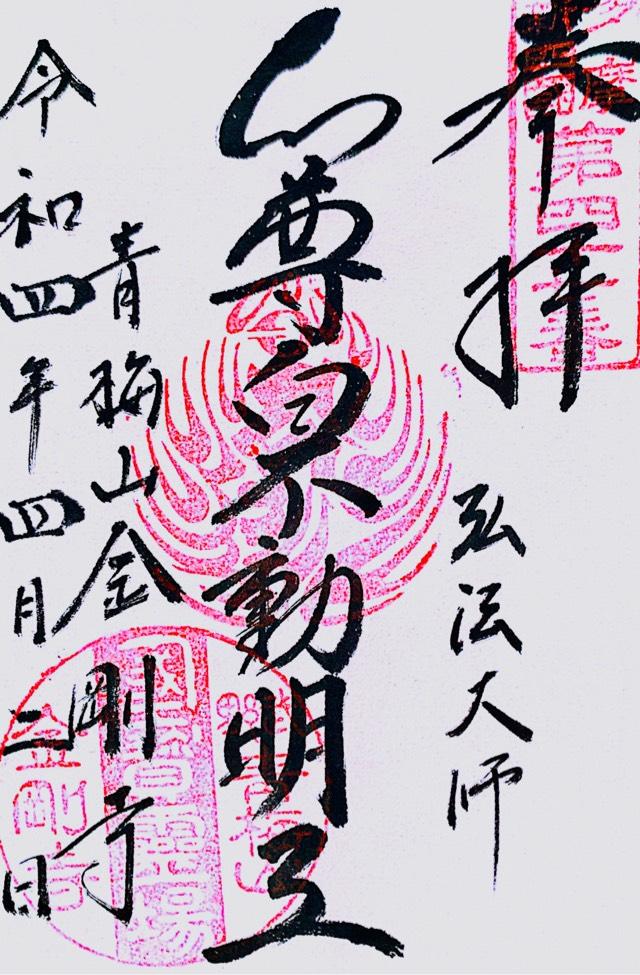

(SUPRAさん)

43

御朱印日:2022年4月2日 14:35 43

御朱印日:2022年4月2日 14:35

|

|

|

(SUPRAさん)

78

御朱印日:2022年4月2日 14:35 78

御朱印日:2022年4月2日 14:35

|

|

|

(なまむぎさん)

30

御朱印日:2022年2月27日 00:00 30

御朱印日:2022年2月27日 00:00

|

|

|

(ひでパパさん)

18

御朱印日:2021年12月18日 00:00 18

御朱印日:2021年12月18日 00:00

|

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

|

|

|

|

|

|

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

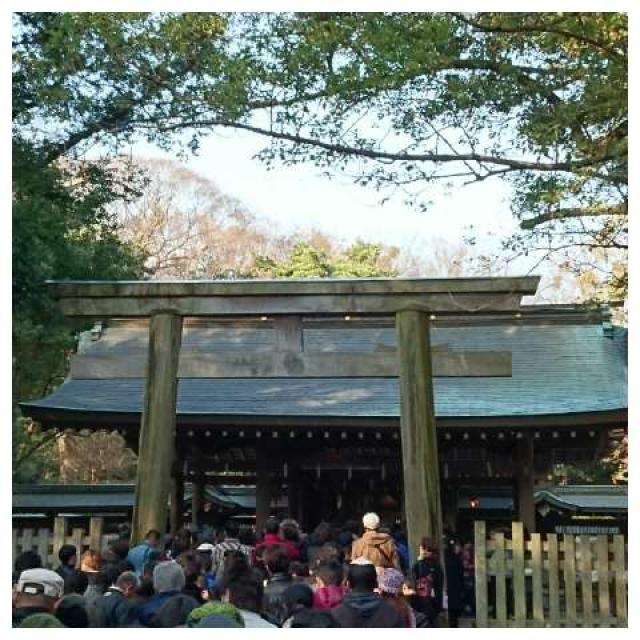

| 住所 | 東京都青梅市天ヶ瀬町1032 |

| 五畿八道 令制国 |

東海道 武蔵 |

| アクセス | JR青梅線青梅 徒歩9分 |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | 0428222554 |

| FAX番号 | 0428223224 |

| 公式サイトURL | https://oumesan-kongouji.tokyo/ |

| 御本尊 | 白不動明王 |

| 宗派 | 真言宗豊山派 |

| 創建・建立 | |

| 由来 | その開創の由来は伝えるところによれば、承平年間(西暦931年~937年)に、平将門がこの地に来たとき、馬の鞭としていた梅の枝を地にさして「我が望み叶うなら根づくべし、その暁には必ず一寺建立奉るべし」と誓ったところ、この枝は見事に根を張り葉を繁らせたことから、京都蓮台寺の寛空僧正が、ご自分で彫られた弘法大師像をいただき、寺名をお大師さま(空海)の灌頂号「遍照金剛(お大師さまが恵果阿闍梨からすべての密教を受け就いたときに送られた号で、あまねく世界を照らすという意味があります)」にちなみ「金剛寺」とし、安置された将門の念持仏・阿弥陀仏(別名、無量寿仏=量(はかり)しれない光を持つ者)から無量寿院と号したといいます。

この梅の木がつける実がいつまでたっても青く、熟すことがなかったことから、いつからか「将門誓いの青梅」と言われ、この土地の名も青梅と呼ばれるようになり、寺は青梅山と称することとなりました。今も境内に立つ青梅の木はこの土地が青梅市となった今日も、この街を見守り続けています。 |

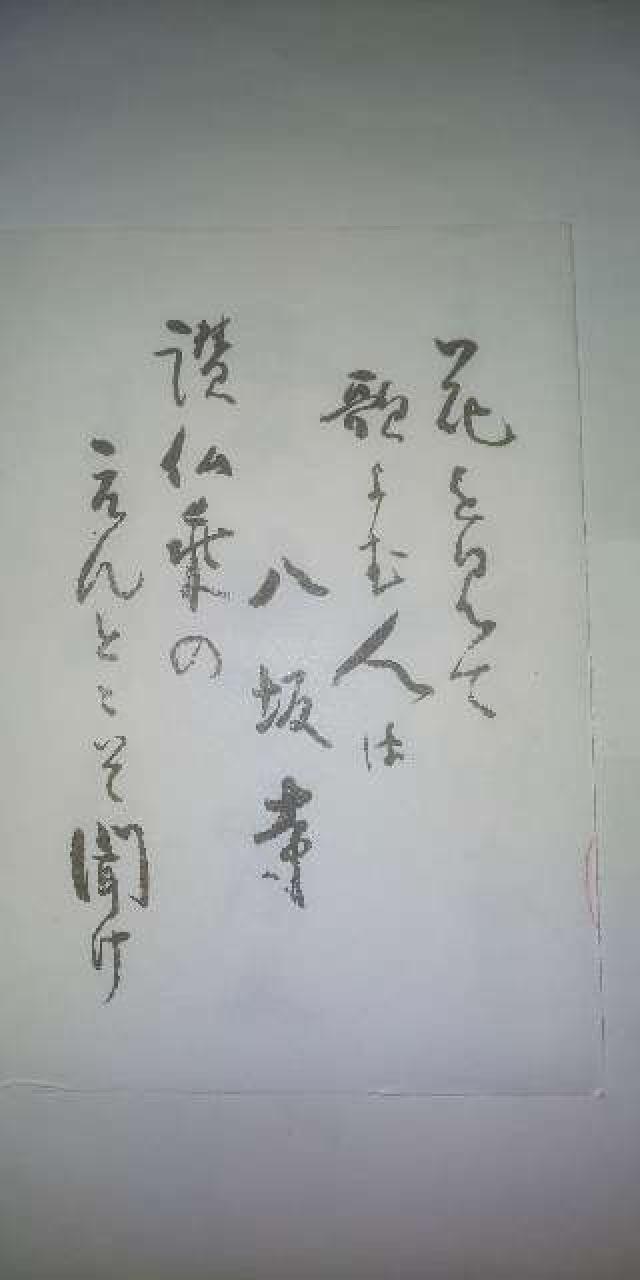

| 神社・お寺情報 | 東国花の寺・東京11番札所

多摩四国八十八箇所・第47番札所 境内掲示板 金剛寺表門 東京都指定有形文化財(建造物) 金剛寺表門 所在地 青梅市青梅一〇三二 指定 昭和三六年一月三一日 真言宗豊山派青梅山無量寿院金剛寺は平将門の創立と伝えられますが、元享年間(一三二一〜二四)に再興され、三田氏、小田原北条氏の帰依を得た古刹です。この表門は、天保二年(一八三一)の火災の際に、金剛寺の諸堂宇の中で唯一焼失を免れた建造物です。明治の初期に街区の整理により現在地に移築され、その際に屋根、礎盤(石造または木造の繰形を呈する柱と礎石の間に据えるもの)などが改変されていますが、旧状をよく保っています。構造は一間(二・七五m)の間口に、出入り口が一つの一間一戸の四脚門で、屋根は切妻造、瓦棒銅板葺です。二本の主柱から一・〇六m離れた門の外側と内側に四本の控柱を設けています。門の主柱と控柱をつなぐ頭貫の木鼻と拳鼻部分に彫られた渦文様の上に鳥が飛ぶような絵様と呼ぶ装飾は、桃山時代の技法を伝えているといわれます。この絵様から、表門が建立されたのは一七世紀前半ないし中頃と推定されています。この表門は小型で簡素な門ですが、江戸時代後期の、彫刻を多用する建物とは異なった趣があります。 平成二二年三月 建設 東京都教育委員会 境内掲示板 東京都指定天然記念物 金剛寺の青梅 所在地 青梅市青梅一〇三二 金剛寺内 指定 大正十一年六月 平安時代に活躍した平将門の伝説を持つ古木であるが、現在では完全に老衰期にある。 この梅は季節が過ぎても黄熟せず、落実まで青く、このため「青梅」と称せられ、青梅市の名称もこれによって付けられたといい、いわば青梅市の象徴でもある。 しかし、植物学的には突然変異であるとされているが、滝上氏所有の梅もこの種の「青梅」だと言われている。 平成五年三月三一日 建設 東京都教育委員会 境内掲示板 市指定有形文化財 金剛寺銅鐘 この銅鐘は、中世末以来多摩郡の鋳工として著名な横川村(現八王子市横川町)加藤鋳物師集団による作品で、寛文六年(一六六六)八月に金剛寺に寄進されたものである。 銅鐘に陰刻された金剛寺縁起は、青梅地名伝説と将門伝承説話を伝える最古の文献として評価することができる。寄進者には、青梅村をはじめとする山の根諸村支配の代官であった高室四郎左衛門尉昌直(昌久)を筆頭に十八人の名が刻まれ、草創期の青梅村の治政者と集落形成の有力者との結束意識をうかがうことができる。 平成十五年八月二日指定 青梅市教育委員会 鐘銘 大日本国武州多摩郡杣保内 青梅山金剛教寺鐘銘并序 乙巳之歳余游履東武金剛良榮闍梨来敲旅寓徐而謂曰按右記説昔𣴎平中平親王将門居総州相馬郡武威大震并呑関左而作是念建立伽藍爲菩提因相攸於武州杣保内剪一枚梅挿地誓曰吾願若成枝即滋栄不尓則枱槁矣其枝果〇〇枝葉日長喜所誓有徴就此闢基滓寓厳〇也即安平素所持之弥陀像寺號金剛焉院扁無量壽焉時上都蓮臺寺寛〇道声遠響馳書〇請者再三不獲巳〇錫東來〇懐展敬請為第一世空辞而不當焉廼迎弘法大師手刻遺像置而擬開山祖居一年餘令上足僧某主此去還上都尓來七百餘載其関陵谷梢変然所挿之梅本根有朽則萌〇随生子幹孫條綿々届令矣其所結之實經霜尚青所以土人呼卅地為青梅焉吾先師尊栄上人毎喚嗚鐘之断而久也願鑄造之志願未果俄尓順世矣其所遺之衣鉢嘱尽充冶鑄之費而僅十分二三而已小僧継先志日夕〇勞募有縁待點頭項日微願将成矣雖槖籥未張而幸師之斯行請先題一偈先霊以為栄矣乎不能固辞廼書拙語於上与之云其詞曰 鐘之為器 般若幖幟 表國裏空 毎説國通 壱字実相 本無真安 繁動大千 破無明眠 功成後嗣 福奉先師 延及群生 同入無生 洛東智積教院住持沙門運敞謹題 寛文六年歳次丙午八月吉日 住持比丘 良栄 冶工武州横川住加藤五郎右衛門宗次 助縁 當所代官高室四郎左衞門尉源昌直 |

| 例祭日 | |

| 神紋・寺紋 |  未登録

未登録

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】thonglor17 【 最終 更新日時】2024/07/28 15:52:10 |

神社年間総合人気ランキング

神社年間総合人気ランキング

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

新着更新

新着更新

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース