みんなの御朱印

みんなの御朱印

|

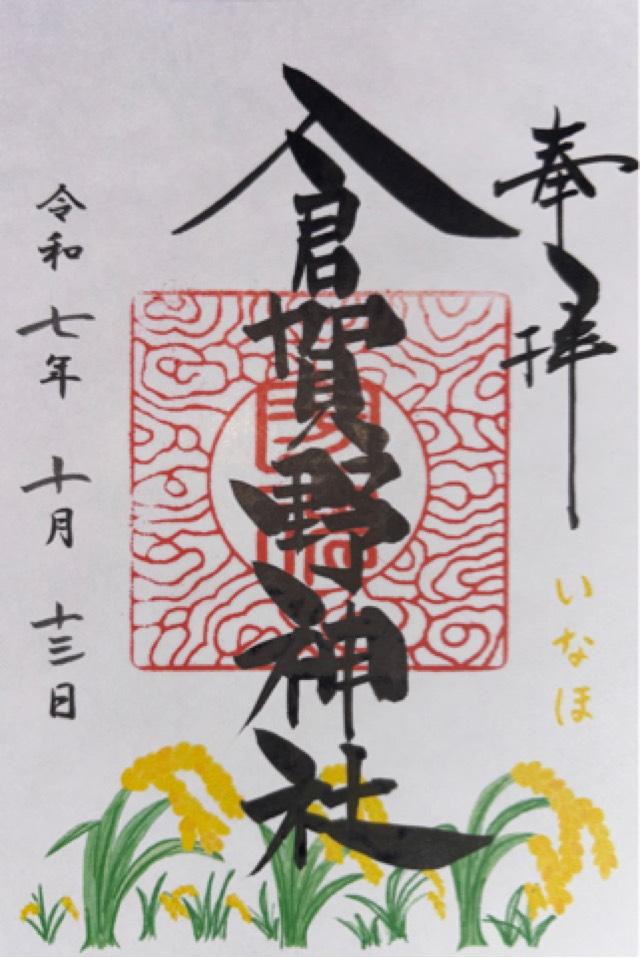

(山ちゃん195さん)

9

御朱印日:2025年10月13日 12:00 9

御朱印日:2025年10月13日 12:00

|

|

|

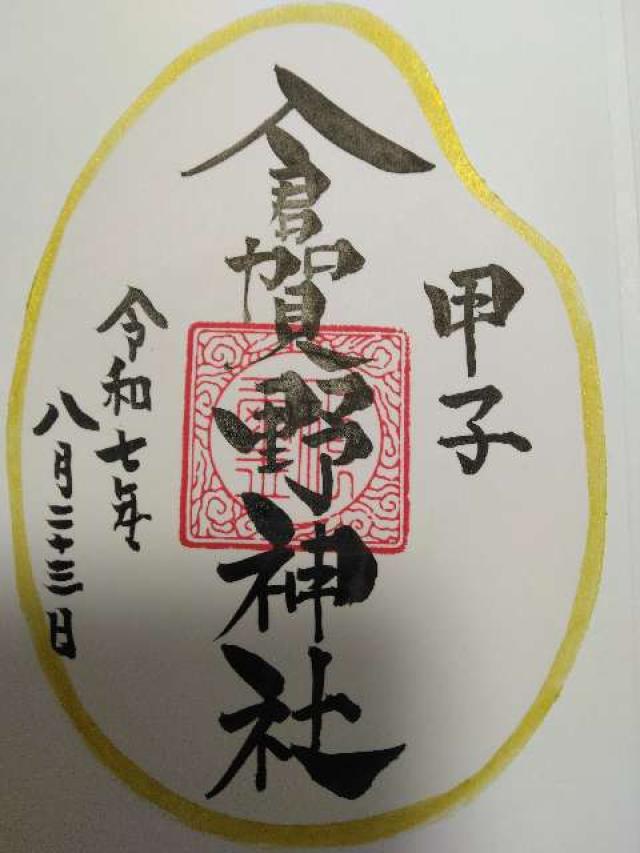

(なっこさん)

12

御朱印日:2025年8月23日 00:00 12

御朱印日:2025年8月23日 00:00

|

|

|

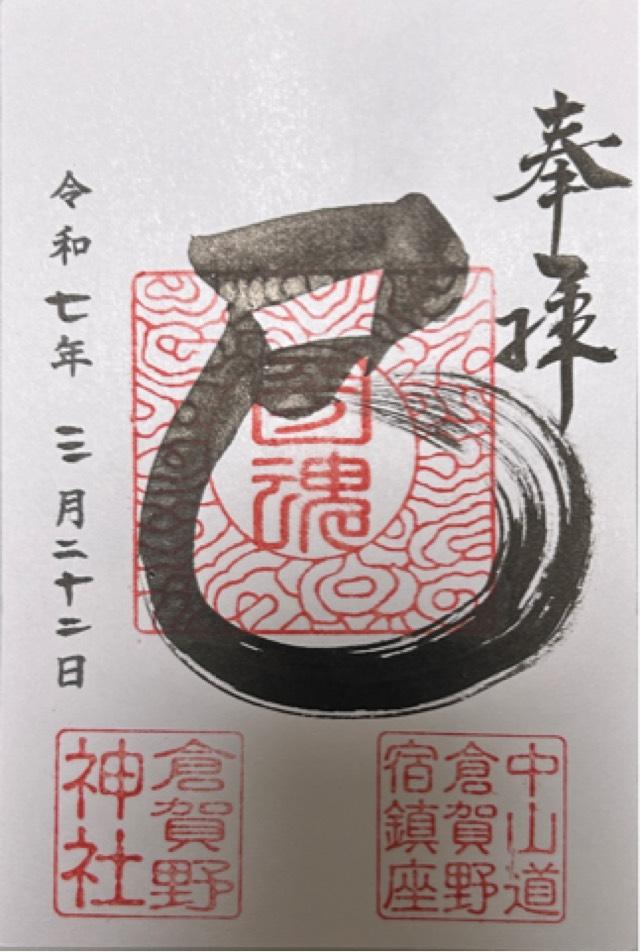

(りょうさん)

33

御朱印日:2025年7月25日 00:00 33

御朱印日:2025年7月25日 00:00

|

|

|

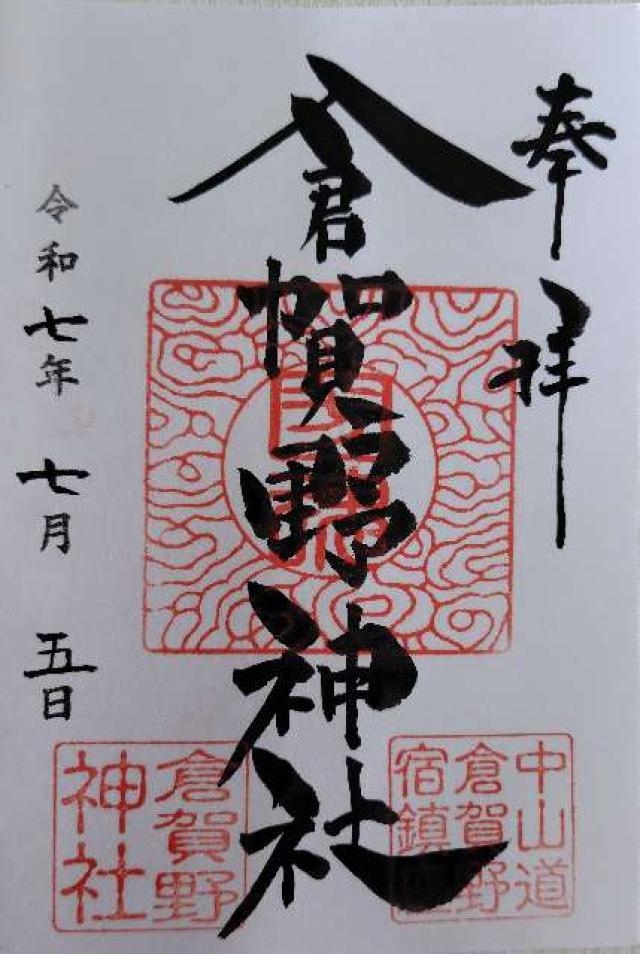

(yuwakaさん)

21

御朱印日:2025年7月5日 00:00 21

御朱印日:2025年7月5日 00:00

|

|

|

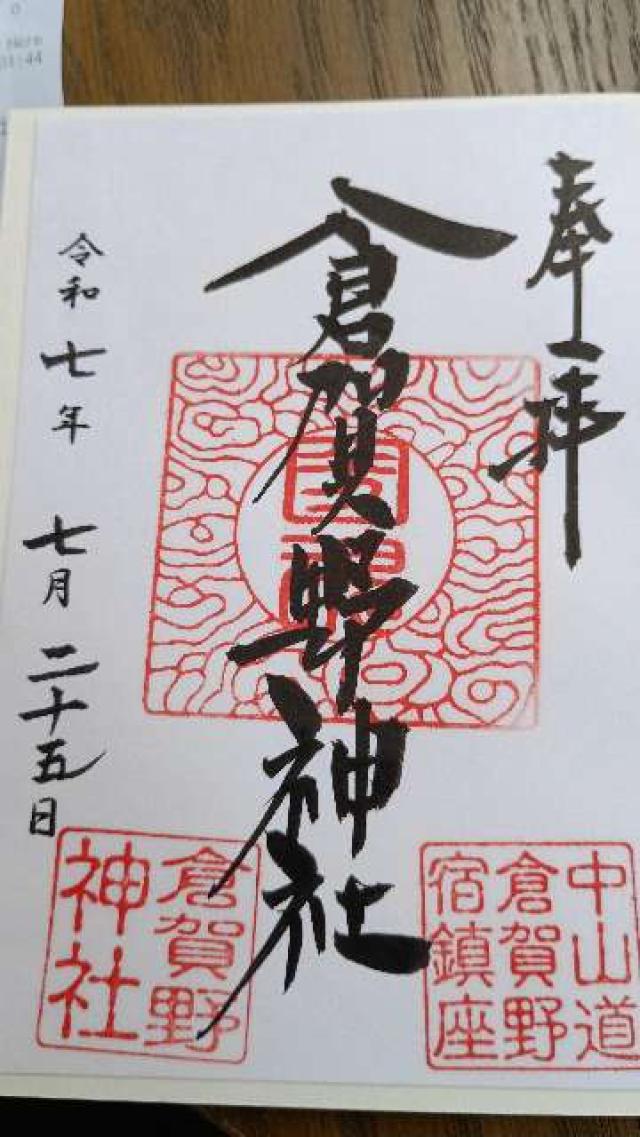

(こうさん)

26

御朱印日:2025年3月22日 12:44 26

御朱印日:2025年3月22日 12:44

|

|

|

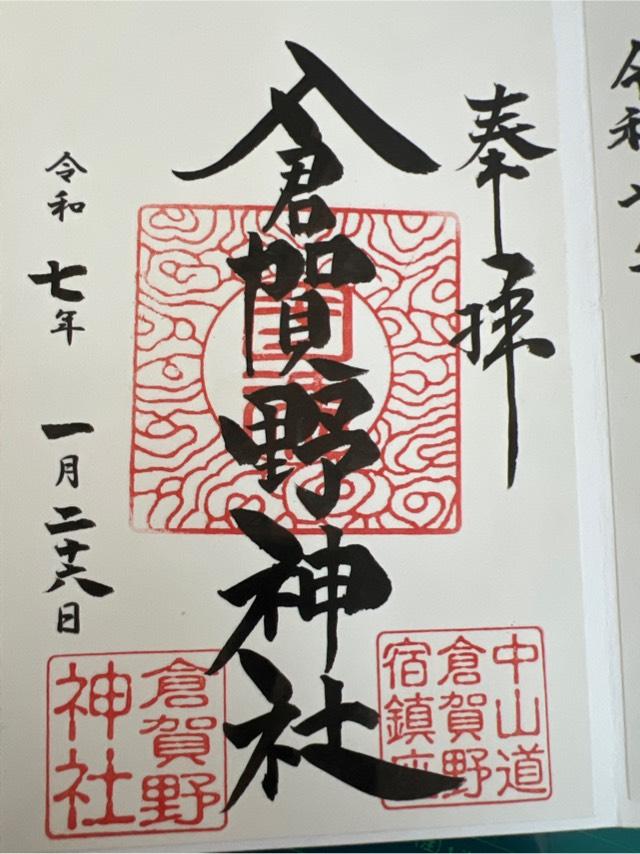

(マーブさん)

81

御朱印日:2025年1月26日 00:00 81

御朱印日:2025年1月26日 00:00

|

|

|

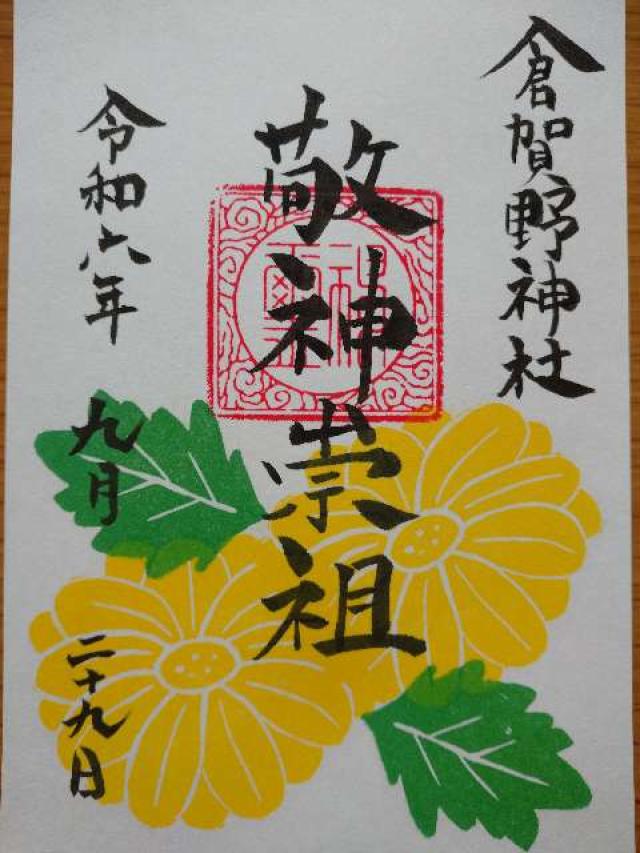

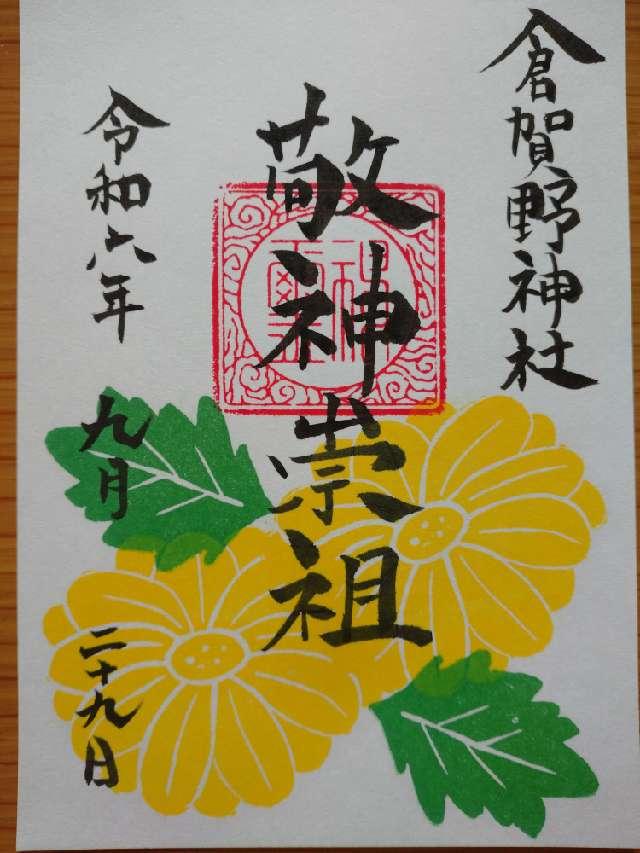

(ころもさん)

25

御朱印日:2024年9月29日 00:00 25

御朱印日:2024年9月29日 00:00

|

|

|

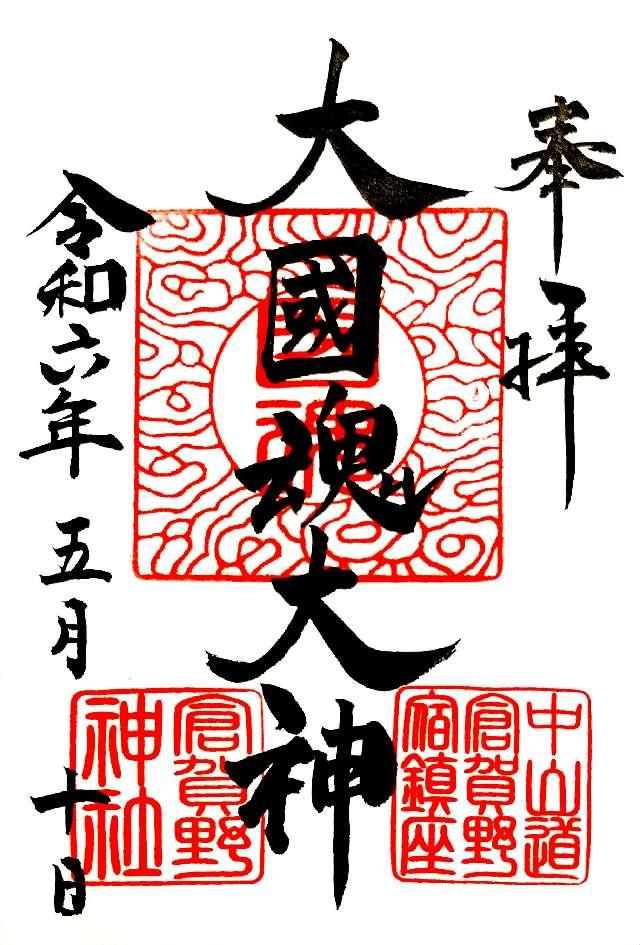

(匿名さん)

70

御朱印日:2024年5月10日 00:00 70

御朱印日:2024年5月10日 00:00

|

|

|

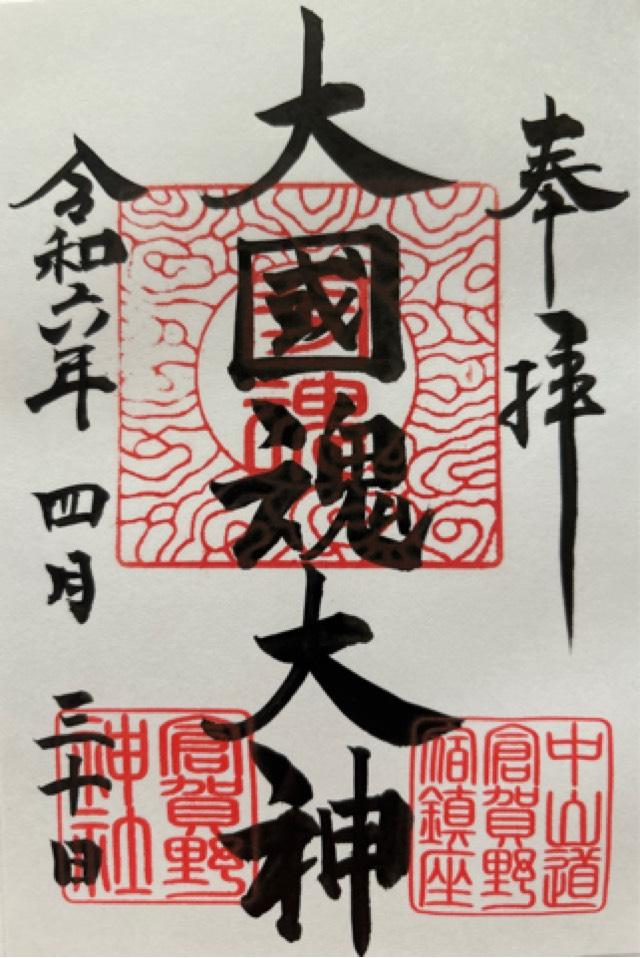

(ゆゆさん)

93

御朱印日:2024年4月30日 17:38 93

御朱印日:2024年4月30日 17:38

|

|

|

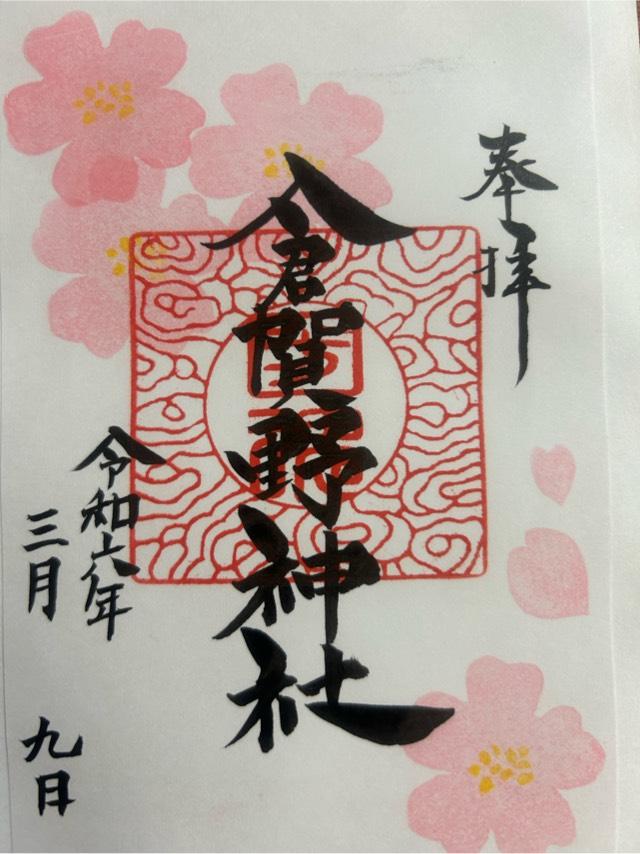

(テツロウさん)

24

御朱印日:2024年3月9日 00:00 24

御朱印日:2024年3月9日 00:00

|

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

|

|

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 群馬県高崎市倉賀野町1263番地 |

| 五畿八道 令制国 |

東山道 上野 |

| アクセス | JR八高線倉賀野 徒歩9分 |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | 027-346-2158 |

| FAX番号 | 027-346-2184 |

| 公式サイトURL | http://www.chinju.info |

| 御祭神 | 大國魂大神(おおくにたまのおおかみ) |

| 創建・建立 | 第十代崇神天皇の御代 |

| 旧社格 | 無社格 |

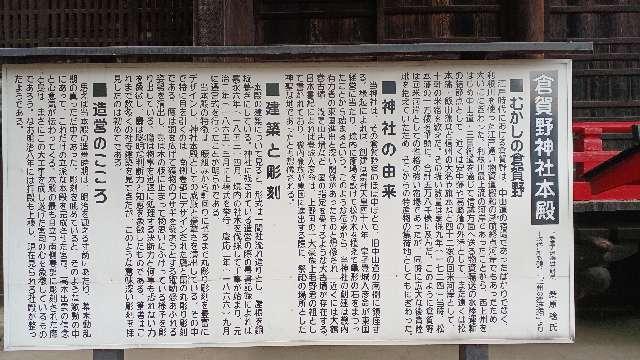

| 由来 | 今から二千年の昔、第十代崇神(すじん)天皇の御代、国中に悪疫が広まり、帝(みかど)は倭大国魂神(やまとのおおくにたまのかみ)に祈願してようやく国家の災厄を鎮めることができた。

やがて皇子の豊城入彦命(とよきいりひこのみこと)は父帝から東国の平定を命ぜられる。そして出立のとき、帝から御愛石(大切にしていた亀形の自然石)を授けられた。社伝によれば、豊城入彦命は陣中すなわち今の境内に松樹をお手植えになり、都から捧持してきた亀石を御霊代(みたましろ)として祭祀をおこなわれた。この石は倭大国魂神の御分霊と伝わり、「御神体のクニタマさま」として今も御本殿に奉安される。 大同2年(807)、坂上田村麿が東征凱旋の途次に造営舞楽を奏上。神社に伝わる社宝「翁面」はこの故事に由来するという。『上野国神名帳』に正五位上大国玉明神とある。近隣一帯は神社にちなんで「宮原荘みやはらのしょう」とよばれた。 建長5年(1253)倉賀野氏の始祖倉賀野三郎高俊が社殿を造営。以後、倉賀野氏の氏神として社殿の建替、修復が繰り返された。倉賀野氏は武蔵七党とよばれる武士団の一つ児玉党の余流で、烏川北崖上に要衝・倉賀野城を構えた。 至徳3年(1386)倉賀野三郎左衛門尉盛勝社殿建立、長禄2(1458)倉賀野三河守行政社殿建立、永禄2年(1559)金井淡路守社殿修復。 江戸時代は中山道倉賀野宿と近隣七ヶ郷の総鎮守として崇敬を集めた。旧社名は飯玉(いいだま)大明神。延享4年(1747)御本社造営。寛政元年(1789)御本社修復。現在の社殿は、元治2年(1865)3月に上棟式、翌慶応2年(1866)9月に遷宮式が行われたもの。 明治10年大国魂神社と改称、同43年に近隣の数社を合併して倉賀野神社と改称した。 氏子区域は高崎市の倉賀野町および宮原町である。(倉賀野町は昭和38年に旧群馬郡から高崎市に編入合併となり、このとき宮原町は旧倉賀野町から分離新設された)。今日も地域屈指の古社として参拝者が絶えない。 |

| 神社・お寺情報 | 御祭神の大国魂大神は疫病鎮護、医療看護に慈しみをくださる神様である。

この神はまた大国主神(おおくにぬしのかみ)の荒魂(あらみたま)といわれ、縁結び・夫婦和合の御神徳あらたかである。 境内掲示板 高崎市指定重要文化財 倉賀野神社本殿 付飯玉宮御普請仕様書 飯玉宮御本社木割仕様帳 本殿は一間社流れ造りで、正面及び背面に唐破風が付き、屋根は銅板葺きである。江戸時代後期の社寺建築の特色である無彩色の多種多様な彫刻を駆使している。また本殿は造営文書が保存されているため、造営年代が明確であり、同時期の神社建築様式の指標となる建造物である。 主な造営経過は次のとおりである。 嘉永六年(一八五三)飯玉宮建替修覆願書を寺社奉行に提出。 大工宮寺大炊、墨掛け始めの儀式。 嘉永七年(一八五四)御普請仕様書、木割仕様帳できる。 高崎寄合町彫師金十郎に彫物見積依頼。 安政三年(一八五六)倉賀野宿大火 安政五年(一八五八)普請小屋できる。 文久三年(一八六三)外遷宮。御神体を本殿西に移す。 また幣殿を取り潰し、拝殿を前に引き出す。 文久四年(一八六四)彫師勘造の仕事始め。 信州の彫師喜代松仕事に加わる。柱立の儀式 元治二年(一八六五)上棟の儀式。 慶応二年(一八六六)御本社が完成し、遷宮式が挙行される。 慶応三年(一八六七)飯玉宮拝殿修覆頼母子連名簿。 明治八年(一八七五)拝殿上棟式。 明治十三年(一八八〇)拝殿工事完了。 高崎市教育委員会 境内掲示板 彫工北村家の系譜 三代 喜代松 越後市振村宮大工建部から入婿。信州鬼無里村を中心に宮彫の巨匠として 新潟・富山・長野にわたって活躍、善光寺仁王門復工事から元治元年倉賀野へやって来た。 四代 長男四海 年少より父につき木彫を学びパリ遊学後は大理石彫刻の㐧一人者として 数々の名作を残し、帝展審査員となる。 五代 孫正信 東京に在住し、九十歳を超えるまで創作に励み、近代彫刻に貢献した。 ・三代喜代松の作品は「鬼無里山国文化伝承館」に展示されている。群馬では当神社にのみ残されており、拝殿向拝の「飯玉彫刻」は特に素晴しいものである。なお喜代松たち彫師、大工、木挽たちの仕事ぶりについては当神社に伝来の造営資料に詳しく書き留めてある。 境内掲示板 「常夜灯、王垣と倉賀野宿」 中町下町境にある太鼓橋は享和二年(一八〇二)宿内の旅籠屋、飯盛女たちが二百両も出し合って石橋にかけ替えたものである。 その飯盛女たちの信仰を集めたのが横町の三光寺稲荷(=冠稲荷)であるが、社寺廃合令により明治四十二年(一九〇八)倉賀野神社に合併された。 社殿は前橋川曲の諏訪神社に売られて行き常夜灯と玉垣は、倉賀野神社と養報寺に移されて残っている。 天保時代(一八三〇~一八四三)倉賀野宿は旅籠屋が三十二軒もあり、高崎宿の十五軒を上回るにぎわいを見せていた。 本社前の常夜灯は文久三年(一八六三)「三国屋つね」が寄進したもの、玉垣にも「金沢屋内りつ、ひろ、ぎん」「升屋内はま、やず、ふじ」「新屋奈美」など数多く刻まれている。 また元紺屋町の「糀屋藤治郎」田町の「桐屋三右衛門」ほか高崎宿の名ある商家、職人も見える。 倉賀野河岸と共に宿場の繁栄を支えてきた旅籠屋、飯盛女たちの深い信仰とやるせない哀歓を物語る貴重な石造文化財である。 (狂歌)「乗りこころよさそふにこそ見ゆるなれ馬のくらがのしゅくのめしもり」 十返舎一九 |

| 例祭日 | 1月1日:歳旦祭、初詣 1月15日:境内社・北向道祖神社 大祭(どんど焼き) 2月11日:境内社・冠稲荷社 初午大祭(福投げ・湯立て神事) 2月25日:境内社・天神社 大祭 3月 :勧学祭・ランドセルお祓い式 4月19日:春季大祭(太々神楽・巫女舞) 6月下旬:御田植祭 6月30日:夏越(なごし)大祓式 (茅輪くぐり) 8月7日:よい子の七夕祭 10月中旬:抜穂祭(ぬいぼさい) 10月19日:例祭(秋季例大祭) (中学生神輿・太々神楽・巫女舞) 11月15日:七五三詣 12月31日:年越大祓式 |

| 神紋・寺紋 |  八つ槌車

八つ槌車

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】zx14r 【 最終 更新日時】2025/08/02 09:55:19 |

神社年間総合人気ランキング

神社年間総合人気ランキング

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

新着更新

新着更新

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース