みんなの御朱印

みんなの御朱印

|

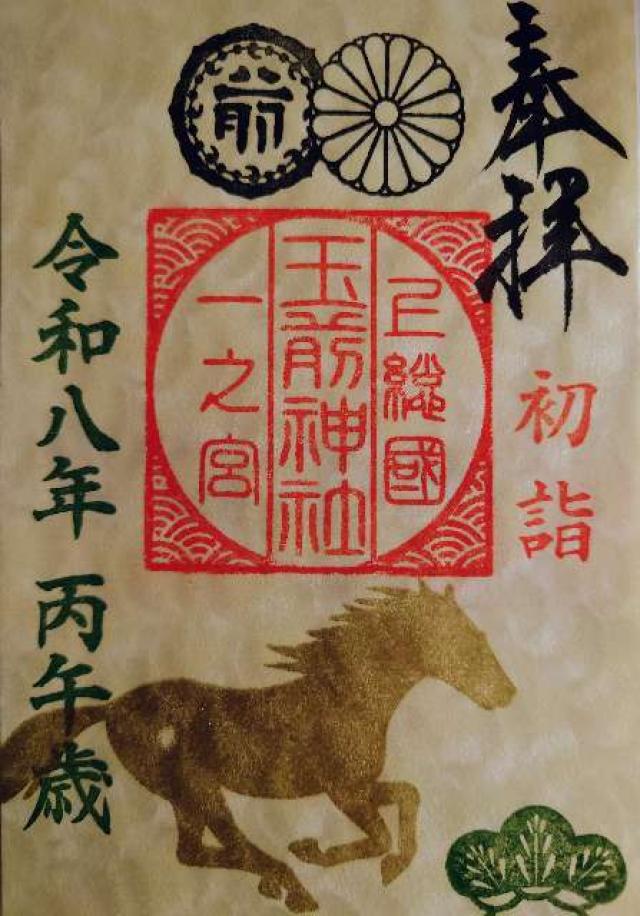

(ひーたろさん)

2

御朱印日:2026年1月12日 00:00 2

御朱印日:2026年1月12日 00:00

|

|

|

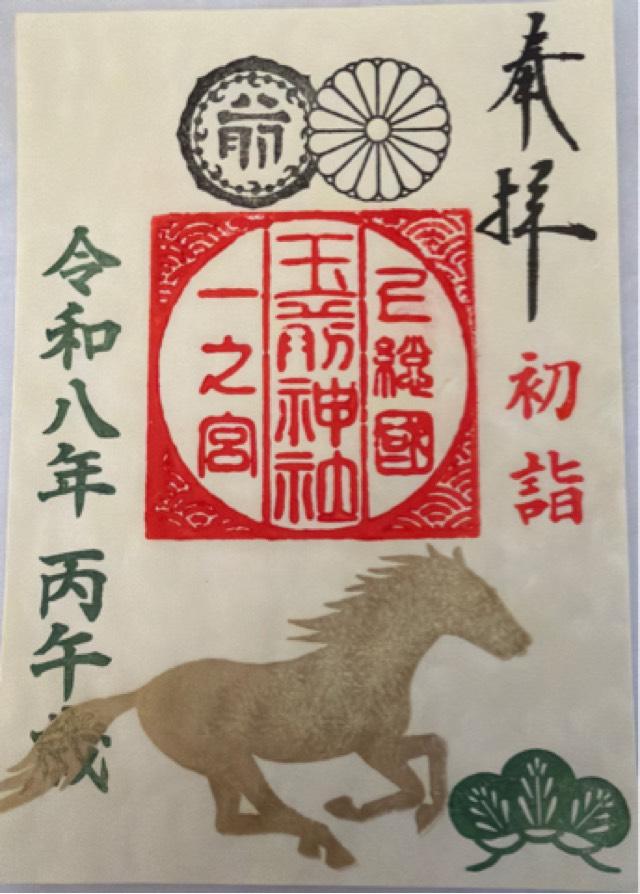

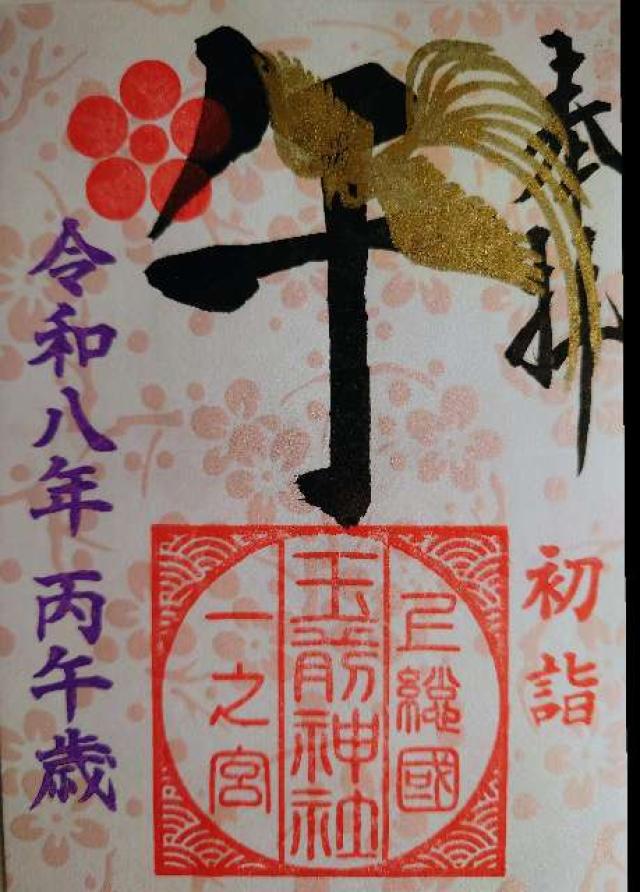

(TAKAさん)

2

御朱印日:2026年1月3日 17:53 2

御朱印日:2026年1月3日 17:53

|

|

|

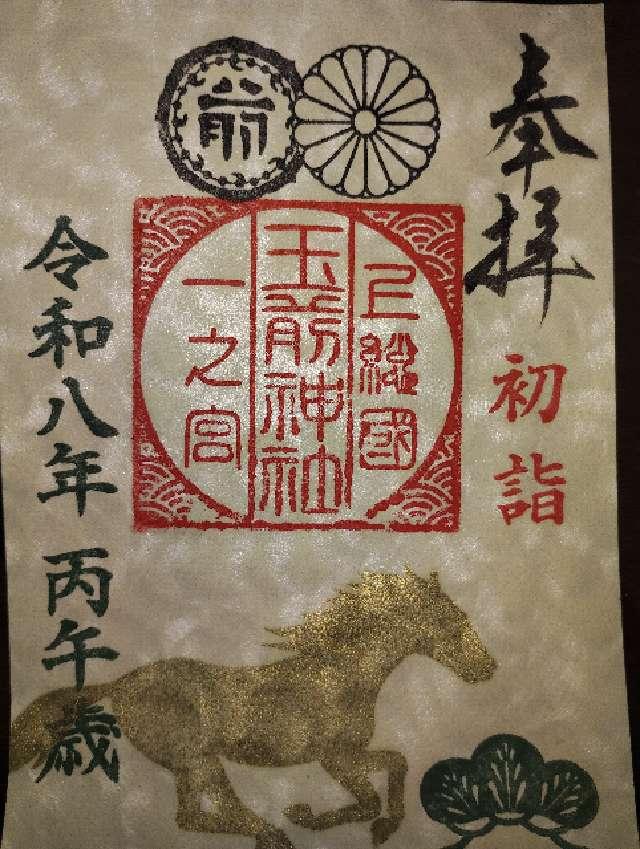

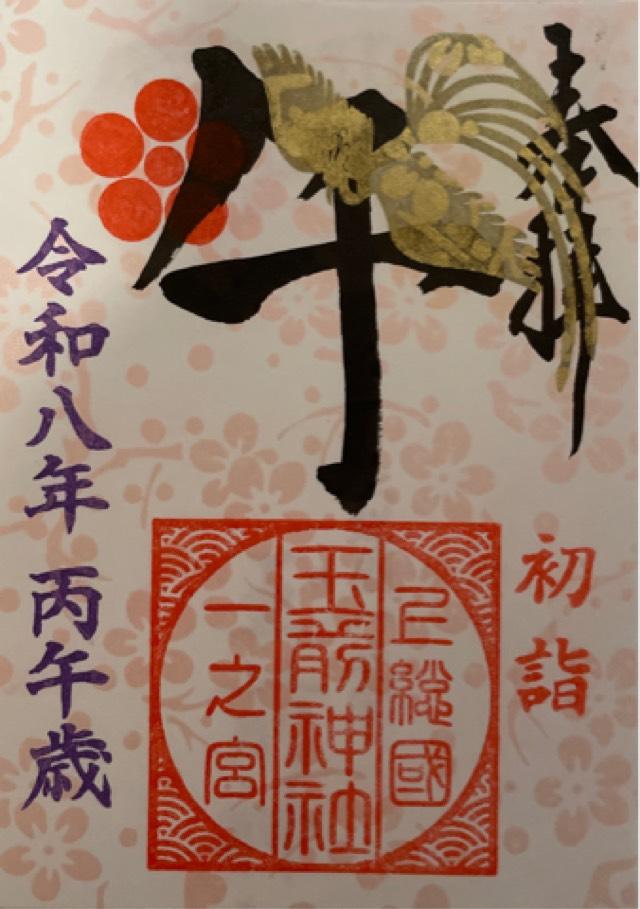

(呼んちゃんさん)

2

御朱印日:2026年1月3日 15:20 2

御朱印日:2026年1月3日 15:20

|

|

|

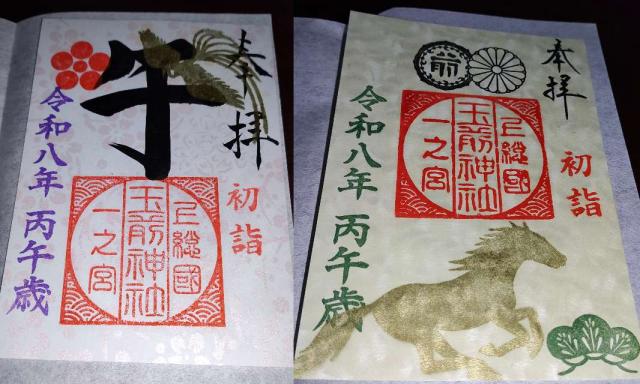

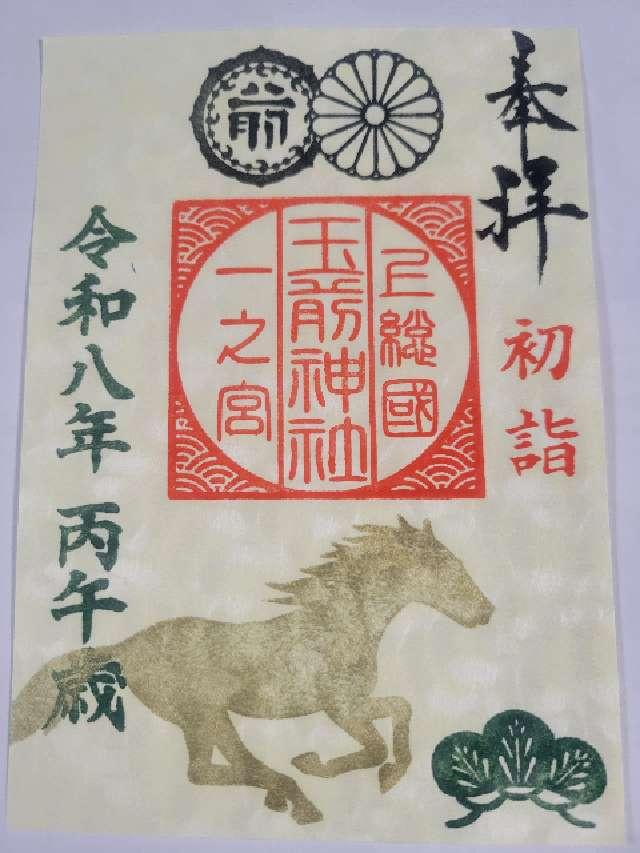

(miさん)

0

御朱印日:2026年1月3日 00:00 0

御朱印日:2026年1月3日 00:00

|

|

|

(miさん)

0

御朱印日:2026年1月3日 00:00 0

御朱印日:2026年1月3日 00:00

|

|

|

(DENSAN1021さん)

5

御朱印日:2026年1月3日 00:00 5

御朱印日:2026年1月3日 00:00

|

|

|

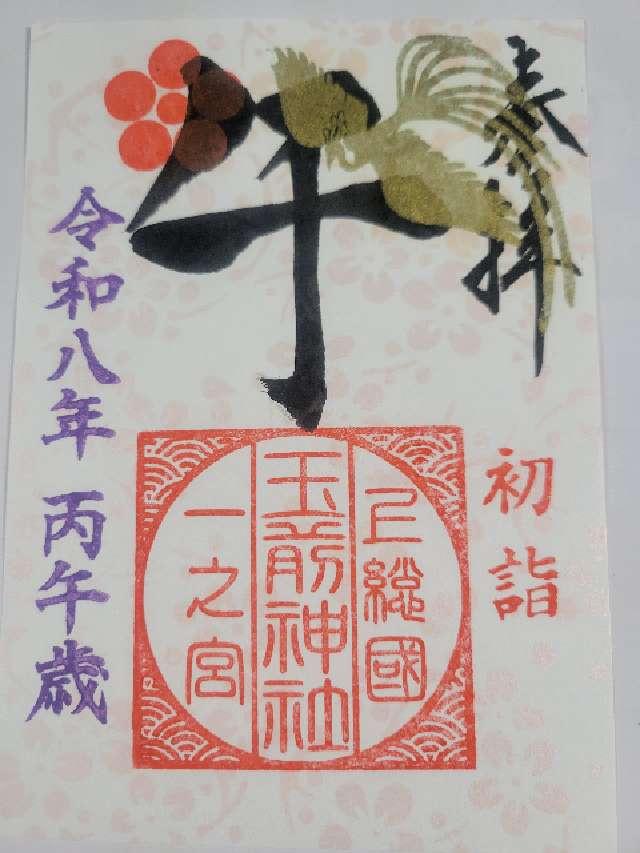

(DENSAN1021さん)

5

御朱印日:2026年1月3日 00:00 5

御朱印日:2026年1月3日 00:00

|

|

|

書置

(まっきーさん)  2

御朱印日:2026年1月1日 14:45 2

御朱印日:2026年1月1日 14:45

|

|

|

書置

(まっきーさん)  3

御朱印日:2026年1月1日 14:45 3

御朱印日:2026年1月1日 14:45

|

|

|

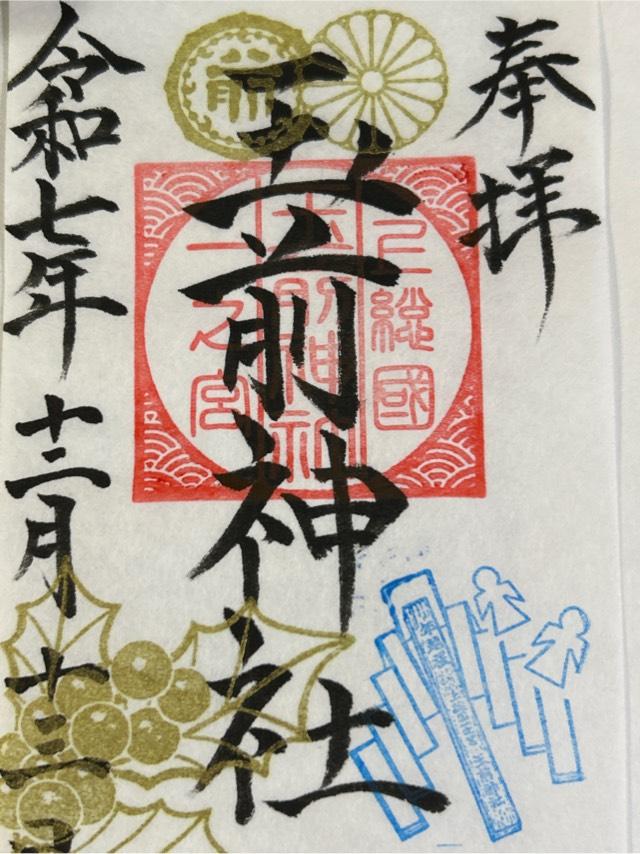

(wgrさん)

9

御朱印日:2025年12月13日 19:14 9

御朱印日:2025年12月13日 19:14

|

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

|

|

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 千葉県長生郡一宮町一宮3048 |

| 五畿八道 令制国 |

東海道 上総 |

| アクセス | JR外房線上総一ノ宮 徒歩6分 |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | 0475-42-2711 |

| FAX番号 | 0475-42-6922 |

| 公式サイトURL | http://www.tamasaki.org/s/ |

| 御祭神 | 玉依姫命 (たまよりひめのみこと) |

| 創建・建立 | 不詳 |

| 旧社格 | 国幣中社、名神大社、別表神社 |

| 由来 | 永禄年間の大きな戦火により社殿・宝物・文書の多くを焼失、ご創建の由来等は明らかにされていませんが、毎年9月10日から13日に行われるご例祭は少なくとも千二百年の歴史があります。

また、一年を通して寒暑の差が少なく温暖な気候に恵まれた土地で、縄文時代の遺跡や貝塚からも当地は古代から信仰の地である事が分かります。 |

| 神社・お寺情報 | ○ご来光の道(レイライン)

太陽が真東から登る春分と秋分の日、日の出の位置と「玉前神社」を結んだ延長線上に「寒川神社」「富士山頂」「七面山」「竹生島」「元伊勢」「皇大神宮」「大山の大神山」「出雲大社」が並ぶ。 鳥居 式内大社當國一宮文化三丙寅年八月(1806) 境内掲示板 千葉県指定文化財 玉前神社社殿 附棟札 (貞享四年三月・貞享四年八月在銘) 平成八年三月二十二日指定 玉前神社は、玉依姫命を祭神とする「延喜式」神名帳にも見える古社で、「三代実録」にも記録される由緒ある神社である。鎌倉時代には上総一宮としての格式を保っており、北条氏、里見氏の天正の変で罹災し、天正十年(一五八二)里見義頼により再建されたと伝える。 現在の建物は、江戸中期の貞享四年(一六八七)に、本殿が大工棟梁大沼権兵衛、拝殿と幣殿は井上六兵衛によって竣工された。 本殿は、桁行三間、梁間二間、一間の庇を付ける入母屋造りである。拝殿は、桁行五間、梁間二間の入母屋造りで、正面に向唐破風を付ける。幣殿は、本殿と拝殿をつなぐ建物で、桁行四間、梁間一間の規模である。全体が複合社殿(権現造)となっており、屋根は寛政十二年(一八〇〇)に現在に見られるような銅版葺に改められている。 県内でも余り例を見ない様式を残す社殿は、社格とその歴史を今に伝えている。 平成八年十一月 千葉県教育委員会 一宮町教育委員会 境内掲示板 千葉県指定無形民俗文化財 玉前神社上総神楽 起源は宝永七年(一七一〇)神楽殿造営の折江戸神楽の源流である土師流の神楽師に伝授されたということが、社家の記録にある.. 千葉市南生実の八剣神社の記録によると、享保元年(一七一六)社殿を造営し遷宮式をした際玉前神社の神楽師を招き、二日間神楽を奉納したとあり、約三〇〇年近い歴史をもつ古格をよく保存している、太太神楽である かつては三十六座舞われていたようであるが今は二十五座が伝承され、氏子により上総神楽保存会が結成され、後世への継承と育成がはかられている 毎年正月元旦、四月十三日の春季大祭、九月十日から十三日の例祭など、七度奏されている昭和三十三年県の無形民俗文化財に指定された 平成七年九月 一宮町教育委員会 境内掲示板 玉前神社 末社十二神社 御由緒 一宮町内の所々に昔から祀られ信仰を集めていた十二の神社が明治初年に政府の命により玉前神社に合祀され十二神社として現在にいたります 地元では【愛宕さん】と親しまれその『火伏せ・災厄消除』の御神徳と共に崇敬を集めております 平成六年十月、社殿改修・神輿の修理 令和六年五月、社殿改修が氏子・崇敬者の皆様のご協力により見事に行われました 月次祭 每月 二十八日午前十時 御例祭 宵宮祭十月二十七日午後六時 お囃子奉納 愛宕囃子保存会 御例祭十月二十八日午前十時 御神幸 午後一時 御還御 午後八時 御祭神 旧御鎮座神社 軻遇突智命 宮の後 愛宕神社 誉田別命 陣屋内 八幡神社 事代主命 上宿 三島神社 白山比咩命 上宿 白山神社 大山咋命 下村 日枝神社 大山祗命 柚の木 山神社 木花開耶姫命 細田 浅間神社 八衢比古命 八衢比売命 道祖神 塞神社 久那斗命 大物主命 内宿 蔵王神社 少彦名命 関東台 粟島神社 櫛御毛野命 陣屋 熊野神社 罔象女命 下の原 水神社 境内掲示板 力石 力石は娯楽のなかった昔、祭礼の日などに、力自慢によって競われた遊び道具で、別の名を玩戯石ともいう。 横綱太刀山(当時関脇)一行が一宮を巡業した折、八十五貫(約三一九kg)と言われるこの石を幕内力士の若さくらが軽々と持ち上げたと伝えられるもので、石表に明治三十九 年の日付と若さくらを始め、石を持ち上げたと思われる数人の名が刻まれている。 平成十一年九月 玉前神社 境内掲示板 神木いす 「なんじゃもんじゃ」とも呼ばれるまんさく科いすの樹で、俗にひょんのき・蚊母樹とも言い、常緑で花も実も付ける。 古来当社のご神木として崇められてきた。 モンゼンイスアブラムシが葉や茎に土で袋状の巣をつくり、虫が飛び出した空き殻は昔の子ども達の笛として遊ばれていた。 平成十一年九月 玉前神社 境内掲示板 獲錨記念碑 明治の末、九十九里浜の海に沈んでいて度々漁網に被害を及ぼしていた錨が漁師の網に掛かり引き揚げられた。漁師達は玉前神社のお陰と大いに喜び、網主十一名が東郷平八郎海軍大将に篆額をいただき、その錨とともに碑を建てた。 当時の漁は砂浜より船を押しだす地引き網漁で、現在は観光地引き網が町内数カ所で行われている。 平成十一年九月 玉前神社 境内碑 獲錨記 海軍大將從三位勳一等功四級東鄕平八郞篆額 南總之海濱稱九十九里自古以漁 著頃者漁夫投巨網有物觸之斤量 重衆協力引之則一古錨難其網也 七尺餘貝藻膠着形狀奇異古老曰 錨沈沒在海底漁網受害者久矣今 易擧之豈得無非 玉前大神之冥 斯民耶神南總之靈祠也網主渡邊 三等欽其德乃獻之祠前以表崇奉 意正俊因爲之記明治三十七年十 月二十九日也 國幣中社玉前神社宮司正七位森村正俊謹撰并書 境内掲示板 招魂殿 大正十二年建立。日清・日露戦争以降第二次世界大戦までの一宮出身三二五柱の戦没者をお祀りしている。例祭は四月十三日に行われている。 右の「勇死救亜洲碑」は英霊顕彰の為昭和三十一年に建てられたもので、三二五柱の氏名を彫り、一宮藩主後裔で当時千葉県知事であった加納久朗氏の篆額がある。 平成十一年九月 玉前神社 境内掲示板 西南戦争紀念碑 明治十年、西郷隆盛の挙兵した「鹿児島の乱」に対し徴兵制の政府軍の一員として参戦した長柄・埴生両軍(現在の長生郡)の十六名の戦没兵を顕彰した碑で、明治十一年に建立された。 陸軍大将熾仁親王の篆額と顕彰文が刻まれている。 平成十一年九月 玉前神社 境内掲示板 征清紀念碑 明治二十七年に始まった、朝鮮をめぐる我国と清国との日清戦争で戦死した二十二名の戦没者を顕彰した碑で、明治二十八年に建立された。 参謀総長陸軍大将彰仁親王の篆額等一部は認められるが、碑文は磨滅が激しく判読できない。 平成十一年九月 玉前神社 境内掲示板 一宮町指定文化財(史跡) 芭蕉の句碑 平成四年一月十四日指定 この碑は表面中央に「たかき屋にの御製の有難を今も猶 叡慮にて賑ふたみや庭かまど はせを」と大書されている。「はせを」は芭蕉のことであり、元禄元年(一六八八) 秋冬の頃の作で、仁徳天皇の聖徳を称えたものである。左端には「名にしおはゞ名取草より社宮哉 金波」 の句を発句とする表十句を刻んである。 背面には、上部に「無尽言」の題字、その下に百四十九句を刻み、起名庵金並みの芭蕉景仰の漢文銘画あり、左端に「明治紀元戊辰晩秋 催主 千丁 河野五郎兵衛 とあり、上総千町村(現茂原市千町)の俳人起名庵金波河野五郎兵衛」一門によって建てられたもので、書も金波といわれている。 金波は文化元年(一八〇四)岡山の井出家に生れ、俳句を学び起名庵を創始した。嘉永五年(一八五二)千町村の河野家の養子として迎えられ明治二十年八十四歳で没した。 平成五年八月三十一日 一宮町教育委員会 境内掲示板 平廣常顕彰碑 町内の高藤山城が居城と伝えられている上総介平朝臣廣常は、三代に亘り上総國を支配した武将である。源頼朝が鎌倉幕府を興す際の功労者の一人であったが、謀反の企てがあると頼朝が疑心を懐き、かつまた、生来の傲慢さも不興をかつて寿永二年(一一八三)十二月に謀殺された。しかし、実のところは同年七月に廣常は当社に鎧一領とこの石碑に記された書状を添えて、頼朝の心願と東国太平を祈願していたのだった。 石碑は廣常の玉前神社への篤い信仰を顕彰したもので、表に当社への祈願文を、裏 には廣常の行跡が記されている。 この文書や鎧は戦国期の戦乱で焼失した。 平成十一年九月 玉前神社 境内碑 上總權介平朝臣廣常公顕彰之碑 敬白 上網國一宮寶前 立申所願事 一 三箇年中可寄進神田二十町事 一 三箇年中可致如式造營事 一 三箇年中可射萬度流鏑馬事 右志者爲前兵衛佐殿下心中祈願成就東國泰平也如此願望令一ヶ圓滿者彌可奉崇神威光者也仍立願如右 治承六年七月日 上總權介平朝臣廣常 上總權介平朝臣廣常公 桓武天皇ノ裔 高望王八世ノ孫上總介常澄ノ長子トシテ 保延元年ニ生ル 公坂東八平氏中ノ最有力者ニシテ 天羽莊司直胤 相馬九郞常淸 金田小大夫賴次等 兄ナリ 治承四年九月 源賴朝 石橋山ニ敗レテ安房ニ逃レ來タリ 援ヲ公及ビ千葉介常胤ニ求ム 常胤父子 直チニ應ジ 三百餘騎ヲ提ゲテ賴朝ノ幕下ニ馳セ參セシニ 公ハ遲ルルコト二日 上總ノ精銳二萬騎ヲ率ヰテ援ニ赴ケドモ 賴朝 公ノ軍勢ニ嫉妬ト危惧トヲ感ジ 大イニ遲參ヲ責ム 公思ヘラク 敗軍ノ將ナルニ豪勇ナル我レヲ叱責セシハ大器ナリト心服シ 爾來力ヲ盡シテ鐮倉幕府ヲ成立セシメタリ 葢シ公ノ悲劇茲ニ始マレリ 偶々治承六年七月 公 上總一宮玉前神社ニ田一領ヲ奉納シ 何事カヲ祈ルナリト聞クママニ 猜疑ノ念極メテ强キ賴朝 廣常源家ヲ呪咀スト妄斷シ梶原景時ト公ノ謀殺ヲ圖リ 壽永二年極月念ニ卑劣ナルカナ 雙六遊バムト欺キテ公ヲ殿中ニ招キ入レ 景時ヲシテ相手ニシムレバ卽チ景時盤ヲ挾ミテ公ト對シツツ隙ヲ窺ヒ突如躍イテ公ヲ拔擊シ 忽チ首ヲ獲テ賴朝ニ獻ズ 時ニ公四十八歲 嗣良常亦自刃シ茲上總平氏ノ宗家亡ビタリ 而ルニ翌一月八日 玉前神社ノ神主ヨリ 故人存日ノ時 宿願アリテ田一領ヲ奉納ノ旨申出アレバ賴朝仔細ヲ調ベシムルニ 公ノ願文ニハ賴朝ヘノ忠誠心溢レ 些モ不穩ノ意ナケレバ 賴朝モ己ガ非ヲ悔イ 先ニ緣座ノ罪ニ問ヒシ直胤等ヲ獄ヨリ放チ 舊領安堵ヲ宣スレドモ 何如デカ公父子蘇ラン 爾來星霜八百年 源家ハ三代ニシテ嗣ナク 梶原 北條モ滅ビテ恩讐悉ク土ニ歸シ 今ハ只玉前社頭ノ樹梢〇颯ト風ニ鳴ルノミ 然レバ茲ニ建碑シテ以テ公ノ英靈ヲ慰メ且ツ忠誠ヲ顯彰セントス 昭和六十三年七月十五日 玉前神社宮司 塚本辰藏 撰文 裔孫 天羽嶈次 篆額幷書 長生細谷惠志 石匠あづま家 加藤富次郞 境内掲示板 一宮町指定文化財(天然記念物) 玉前神社槇の群生 昭和六十二年七月十四日指定 当神社の境内に槇の群生がある。槇はマキ科の常緑高木で、九十九里海岸平野の気候風土に適し、当地域の特産である。 境内には、槇を始め数種の樹木がみられるが、槇は本殿裏から西側へかけて大小二十数樹が群生し、他の神社では見られない光景である。樹高凡そ二十メートル、幹囲三メートル前後の巨木も十数樹を数え、鬱蒼として壮観であり、特に境内東側の槇は最も大きく、樹高二十メートル、幹囲三・二六メートルに達する。種類は県木と同種のイヌマキである。 平成五年八月三十一日 一宮町教育委員会 |

| 例祭日 | 9月13日 |

| 神紋・寺紋 |  鏡に御統、左三つ巴

鏡に御統、左三つ巴

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】thonglor17 【 最終 更新日時】2025/05/25 07:42:20 |

神社年間総合人気ランキング

神社年間総合人気ランキング

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

新着更新

新着更新

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース