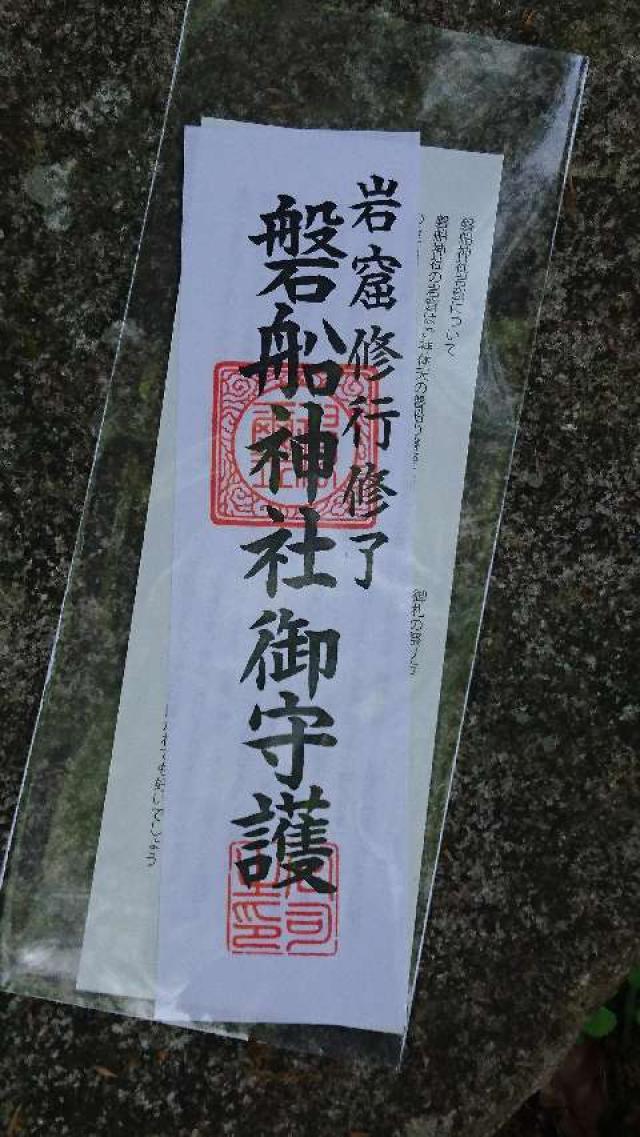

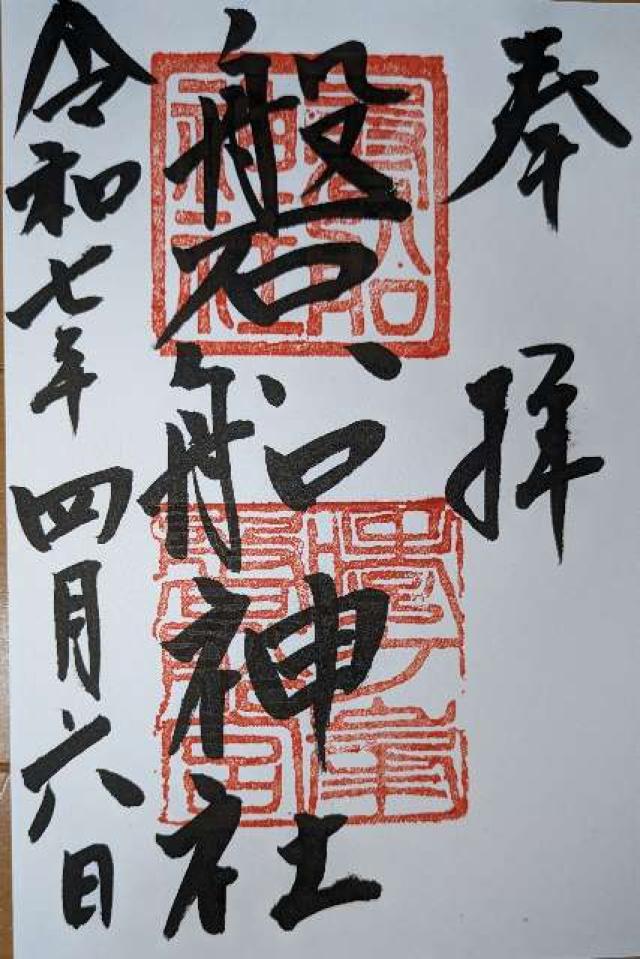

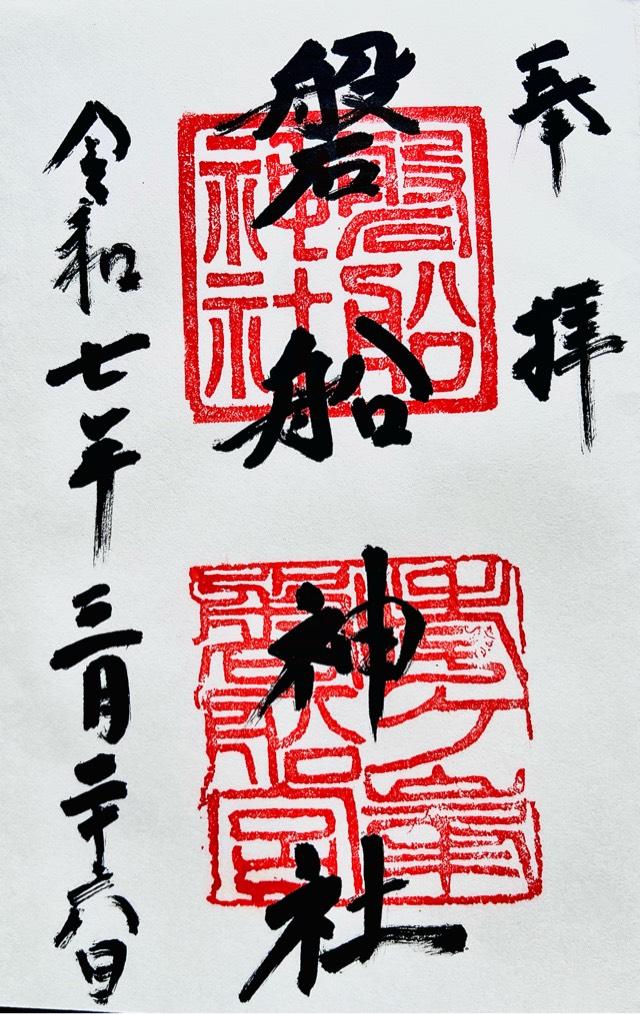

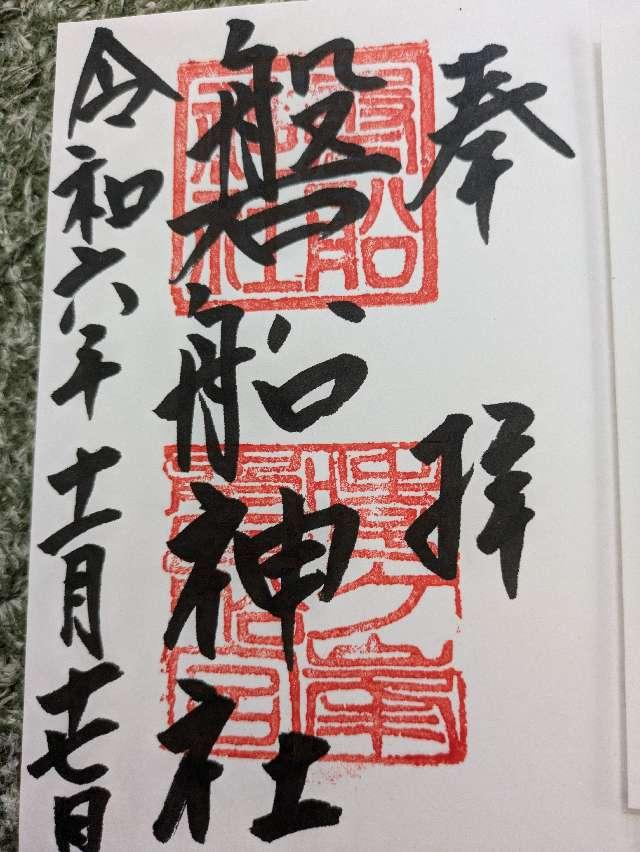

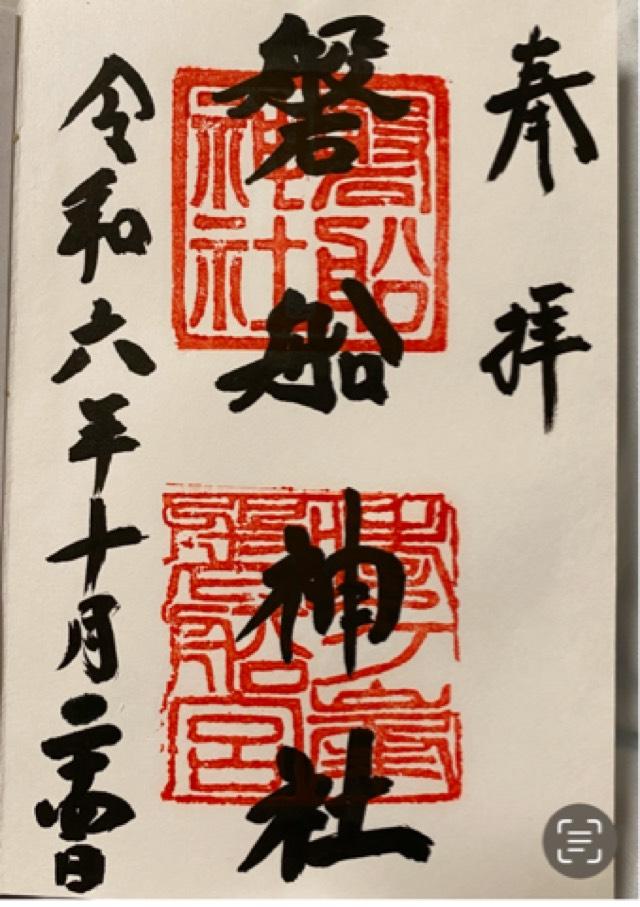

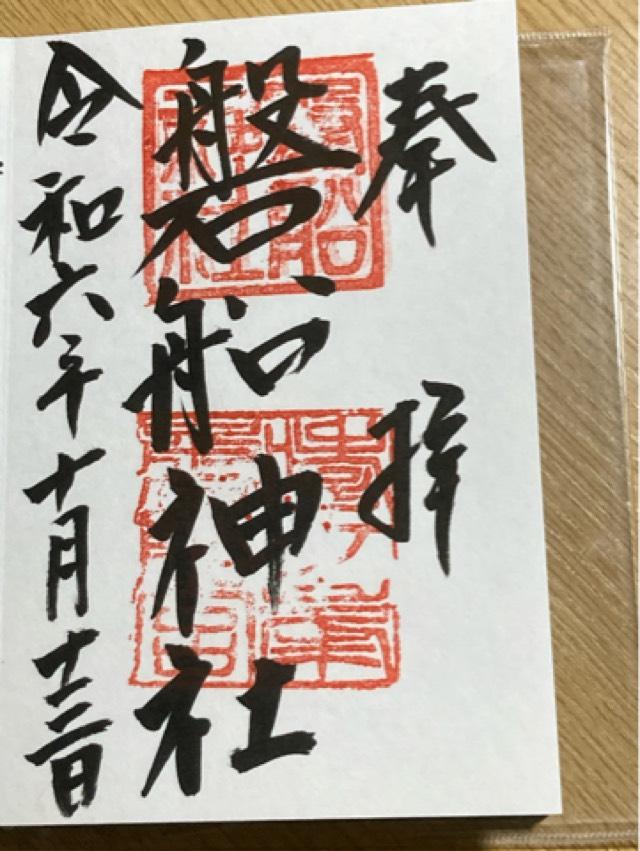

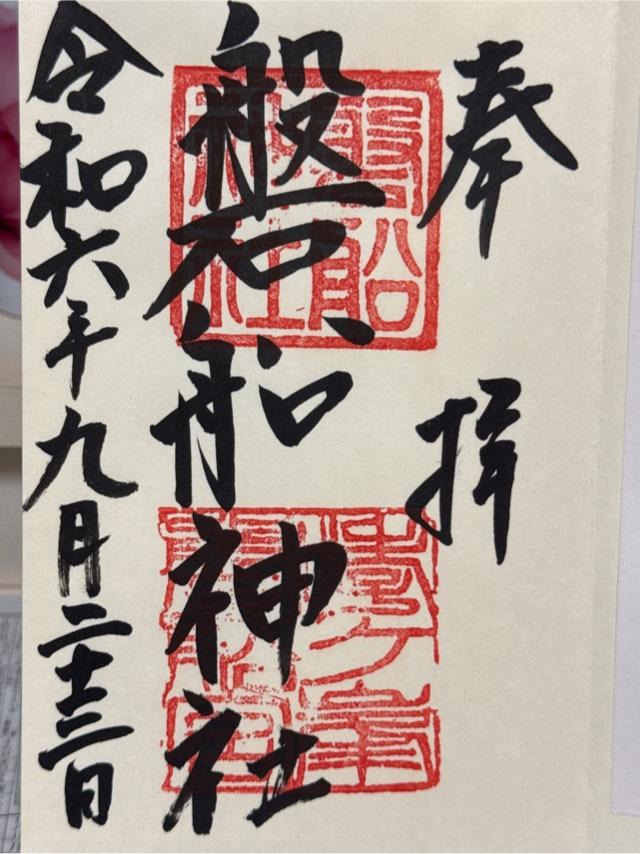

みんなの御朱印

みんなの御朱印

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

参拝日:2017年5月7日 00:00

参拝日:2015年8月16日 00:00

★★★★ 参拝日:2020年8月14日 14:53

★★★ 参拝日:2020年4月6日 15:41

天孫降臨之地

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 大阪府交野市私市9-19-1 |

| 五畿八道 令制国 |

畿内 河内 |

| アクセス | 京阪交野線私市 徒歩28分 |

| 御朱印授与時間 | 9:00〜16:00 初穂料 |

| 電話番号 | 072-891-2125 |

| FAX番号 | 072-891-2184 |

| 公式サイトURL | http://www.osk.3web.ne.jp/~iw082125/ |

| 御祭神 | 天照国照彦天火明櫛玉饒速日命(饒速日命) (あまてるくにてるひこあめのほあかりくしたまにぎはやひのみこと) |

| 創建・建立 | |

| 旧社格 | 無格社 |

| 由来 | 【創祀の由来】 磐船神社は御祭神饒速日命が天照大御神の詔により天孫降臨された記念の地であり、古典によると「河内国河上哮ヶ峯」と呼ばれているところです。御神体は命の乗ってこられた「天の磐船」といわれる高さ12メートル、幅12メートルある船の形をした巨大な磐座(いわくら)で、初めて訪れた人々は皆一様にその威容に圧倒されるといいます。 当社は大阪府の東北部、交野市私市(かたのし きさいち)にあり、奈良県生駒市に隣接する、生駒山系の北端、まさに河内と大和の境に位置します。境内を流れる天野川は、10キロほどくだって淀川に注ぎ込みます。この天野川にそって古代の道ができ、「上つ鳥見路」と名付けられ、後世には「磐船街道」とか「割石越え」と呼ばれるこの道(現在の国道168号線)は現在の枚方と奈良の斑鳩地方をむすび、さらには熊野にまで続く道でした。瀬戸内を通り大阪湾に到着した人々や大陸の先進文化は、大和朝廷以前にはそこから淀川、天野川を遡りこの道を通って大和に入るのが最も容易であったと思われます。 またその一方で、古代からの日本人の巨石信仰にも思いを馳せると、天の磐船は古代の人々にとってまさに天から神様の降臨される乗り物であり、その磐船のある場所は神様の降臨される聖域でありました。そしてこの地に出現された饒速日命はまさに天から降臨された神様であり、長髓彦などの豪族たちをはじめ、大和の人々から天神(あまつかみ)として崇敬を集めたのであり、命のお伝えになられた文化が大和河内地方を発展させたものと思われます。そして当社は、天神として初めて大和河内地方に降臨された饒速日命の天降りの地として信仰されてきました。 【磐船神社と物部氏】 古代における当社の祭祀は饒速日命の子孫である物部氏(もののべし)によって行なわれていました。その中でも特に交野地方に居住した肩野(かたの)物部氏という物部の一族が深く関係していたと思われます。この一族は現在の交野市及び枚方市一帯を開発経営しており、交野市森で発見された「森古墳群」の3世紀末~4世紀の前方後円墳群はこの一族の墳墓と考えられており、相当有力な部族であったようです。また饒速日命の六世の孫で崇神朝における重臣であった伊香色雄命(いかがしこおのみこと)の住居が現在の枚方市伊加賀町あたりにあったと伝承され、森古墳群中最大最古の古墳の被葬者はこの方ではないかとする説が有力です。 【神仏習合の時代】 物部守屋公が蘇我氏との崇仏・排仏論争に破れ、物部の本宗家が滅びるとともに交野地方の物部氏の勢力も一掃されることとなります。このため当社の祭祀も衰退を余儀なくされますが、当社を総社としていた私市、星田、田原、南田原の四村の人達が共同で祭祀を行ってゆくようになりました。 その後、生駒山系を中心とする修験道や山岳仏教が盛んになると、当社もその影響を受けることとなり、修験道北峯の宿・岩船の宿としてその行場に組み込まれてゆきます。 また、平安朝になると交野が貴族の御狩り場や桜狩りの名所となり、歌所ともなります。そして歌の神様でもあり、航海の神様でもある住吉信仰が広まり、当社も御神体天の磐船のそばの大岩に住吉四神がお祭りされるようになります。この理由についてはお互いに船と関係の深い事により結びついたとも、「新撰姓氏録」という典籍によると、住吉大社の神主であった津守氏が饒速日命の子孫にあたり、その関わりで物部氏滅亡以後、住吉四神が祀られたとも考えられています。(住吉大社と当社の関係は意外と深く、「住吉大社神代記」という古典には、「膽駒神南備山(いこまかんなびやま)本記 四至(中略)北限饒速日山」として、当社(=饒速日山)を、住吉大社の所領であるかあるいは住吉大神と縁の深い「生駒山」北の境界として、記していることは興味深いものがあります。)鎌倉時代にはこの住吉の神の本地仏としてその大岩に大日如来・観音菩薩・勢至菩薩・地蔵菩薩の四石仏が彫られ、四社明神として知られています。その後四社明神の祀られた大岩の前に御殿が建てられ、現存はしていませんがその屋根や柱を立てた穴らしい跡が岩に残っています。また境内の大岩には不動明王が彫られ、「天文十四(1545)年十二月吉日」の銘が彫られ、神仏習合の色合はますます強まりました。 【近世以降】 近世に入ると当社は先の四村の宮座による共同の祭祀が定着して行なわれていましたが、度重なる天野川の氾濫による社殿、宝物などの流失が続き、神社の運営は困難を極めました。そして江戸時代宝永年間(1704~7年まで)に四村宮座の争いから、各村御神霊をそれぞれ神輿にのせて持ち帰り、それぞれの村に新たに社殿を設け氏神として祀りました。このため当社は荒廃を余儀なくされます。しかしその後も村人たちの努力により饒速日命降臨の地としての伝承は守られ、明治維新後多数の崇敬者の尽力により復興されました。また日本中に吹き荒れた排仏毀釈運動の影響もなく神社境内の仏像も無事保護され、神仏習合をそのまま今に残しております。 |

| 神社・お寺情報 | 【見どころ】 ・鳥居:周辺には既に磐座が点在している。 ・不動明王:「天文十四年十二月吉日観請開白大蔵坊法印清忍」と刻まれており、戦国時代に天下太平を祈願したものとされます。 ・磐船稲荷大明神:不動明王の横に鎮座している。 ・四社明神:不動明王の奥に位置しており、巨石に大日如来・観音菩薩・勢至菩薩・地蔵菩薩の四体の石仏が彫られています。 この石仏は住吉四神の本地仏とされ、「きみおちよらい磐船の地蔵菩薩のはすの池、水はなくとも舟はしる。舟は白かね、魯はこがね、金銀帆柱おし立てて六字の妙を帆に上げて」という、弘法大師の作と伝えられる磐船和讃が伝承されているそうです。 ・拝殿:本殿は無く、御神体である天磐船を磐座形式でまつっています。 ・天磐船降臨の碑、天船礼拝石碑、磐座群、天の岩戸、白龍の滝、白龍大神八大竜王 ★岩窟めぐりを体験するには天候や休業日があるため、事前確認が必要!(2名以上から) |

| 例祭日 | 5月5日:春季例祭 |

| 神紋・寺紋 |  名称不明

名称不明

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】三毛猫 【 最終 更新日時】2022/01/06 15:10:40 |

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

富岡八幡宮(深川八幡)

富岡八幡宮(深川八幡)

御嶽社(原山神明社境内)

御嶽社(原山神明社境内)

横田子之権現社

横田子之権現社

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース