みんなの御朱印

みんなの御朱印

8

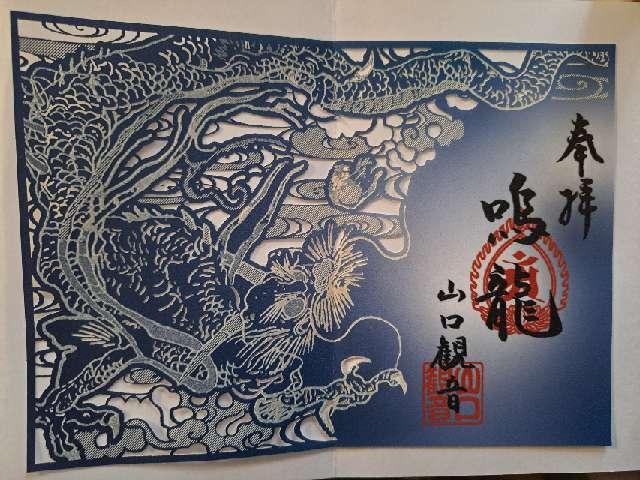

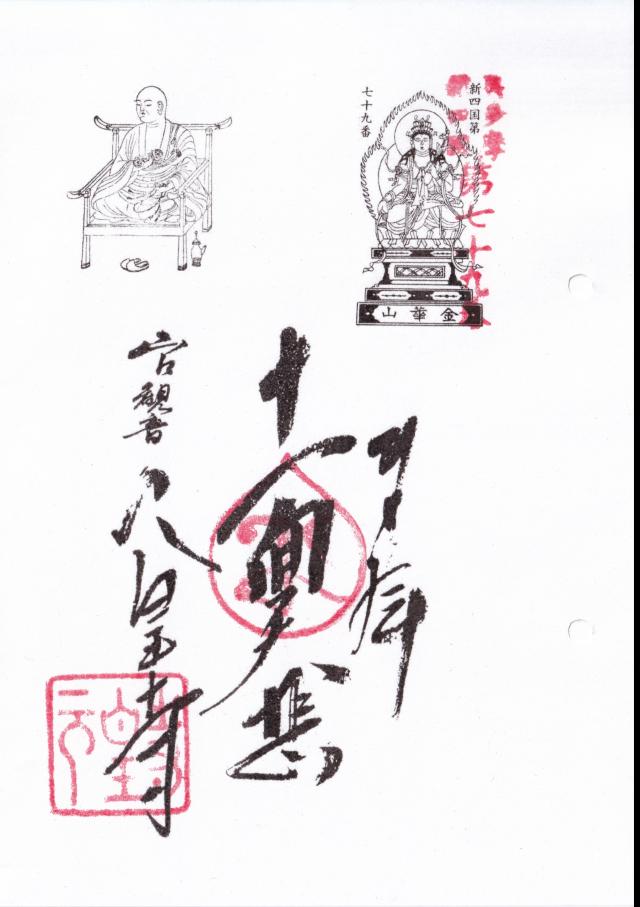

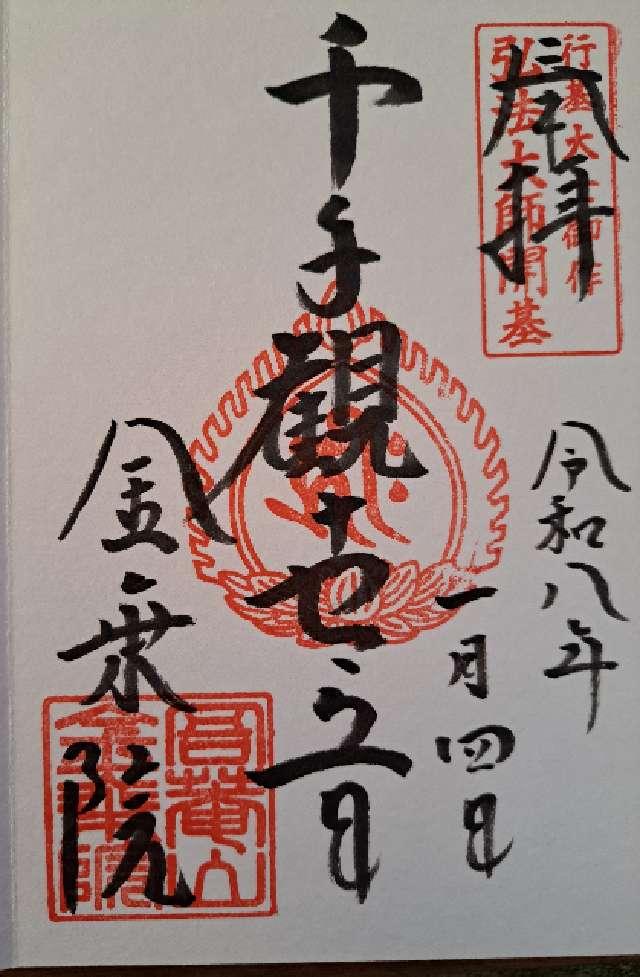

ねこひめさん

2026年1月4日 15:55

8

ねこひめさん

2026年1月4日 15:49

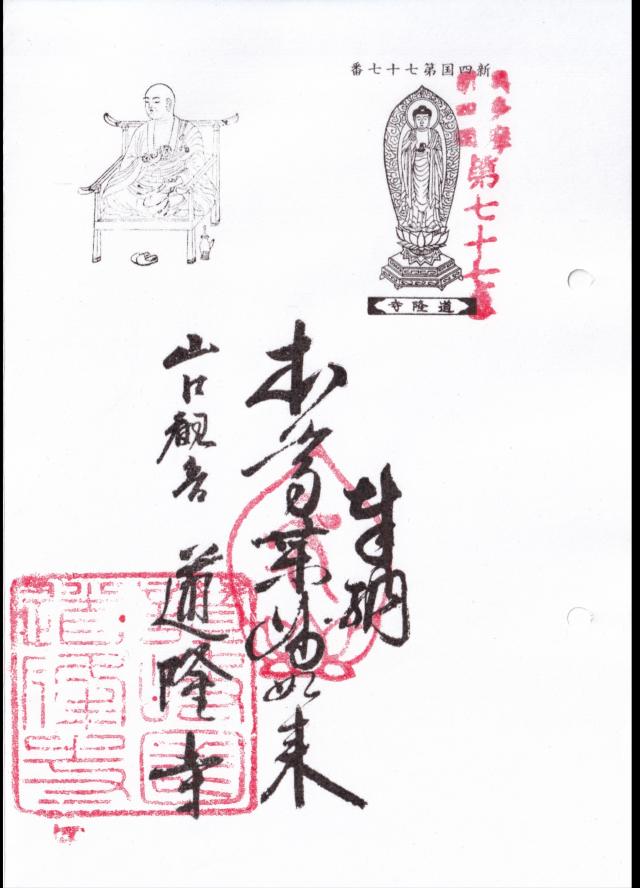

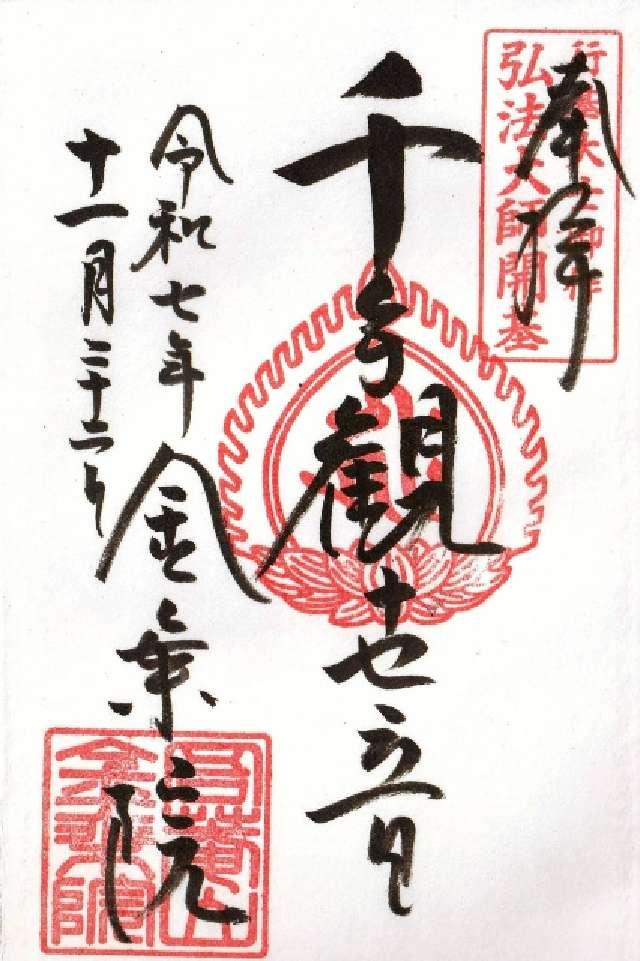

7

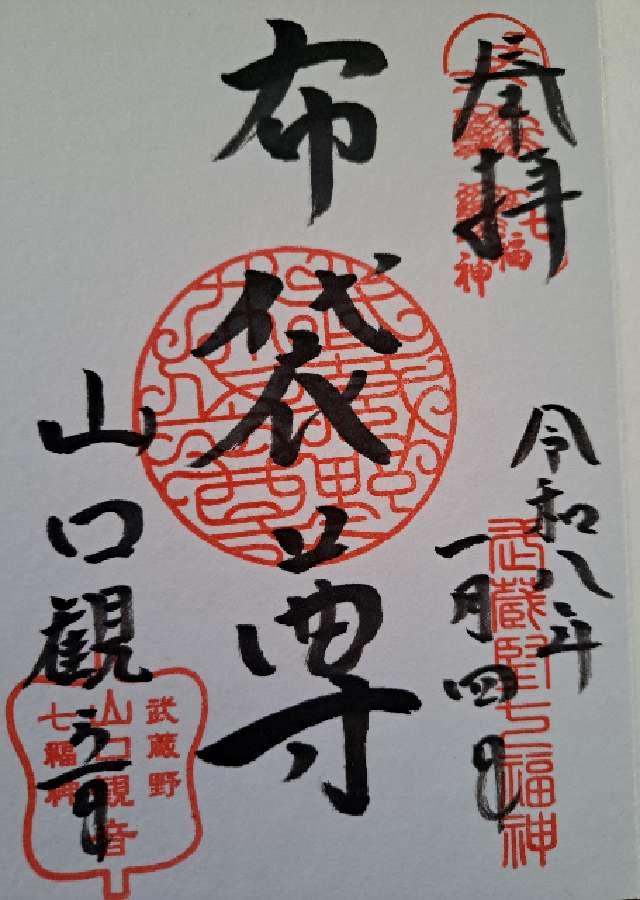

ねこひめさん

2026年1月4日 15:49

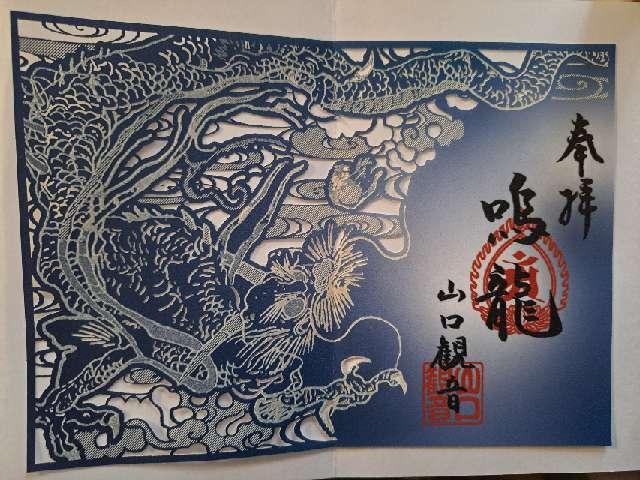

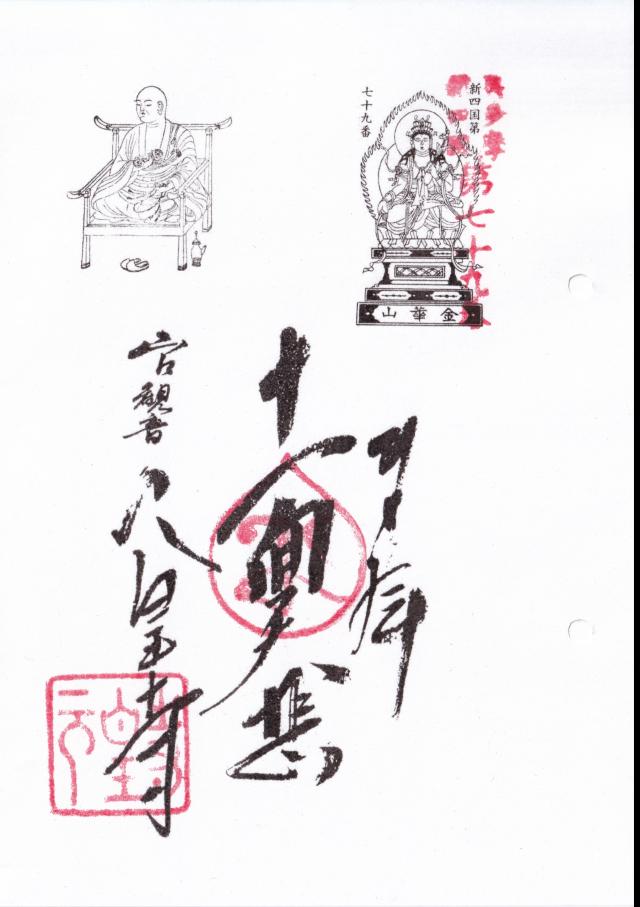

3

sshimiさん

2025年11月22日 11:40

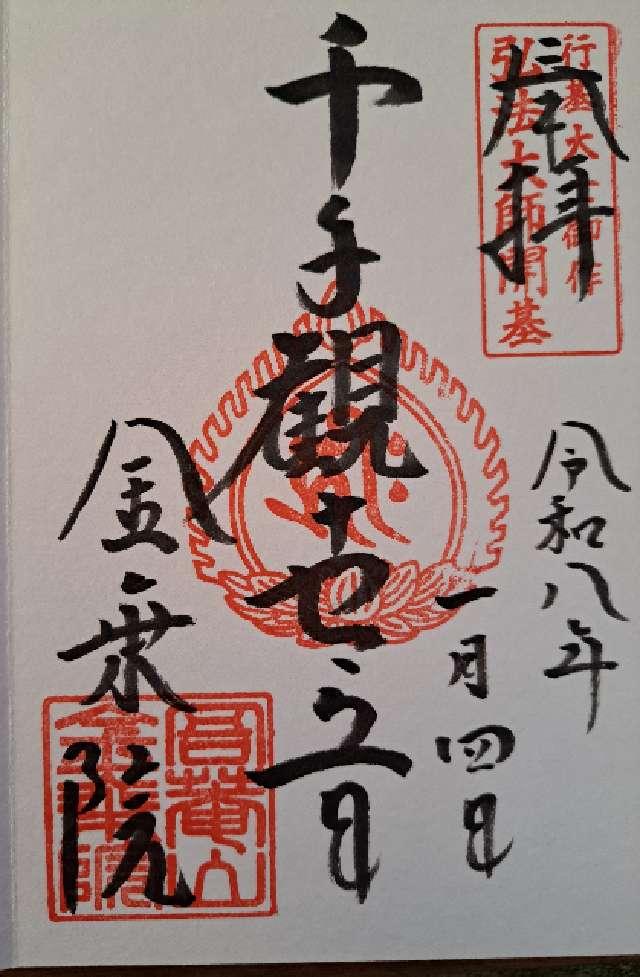

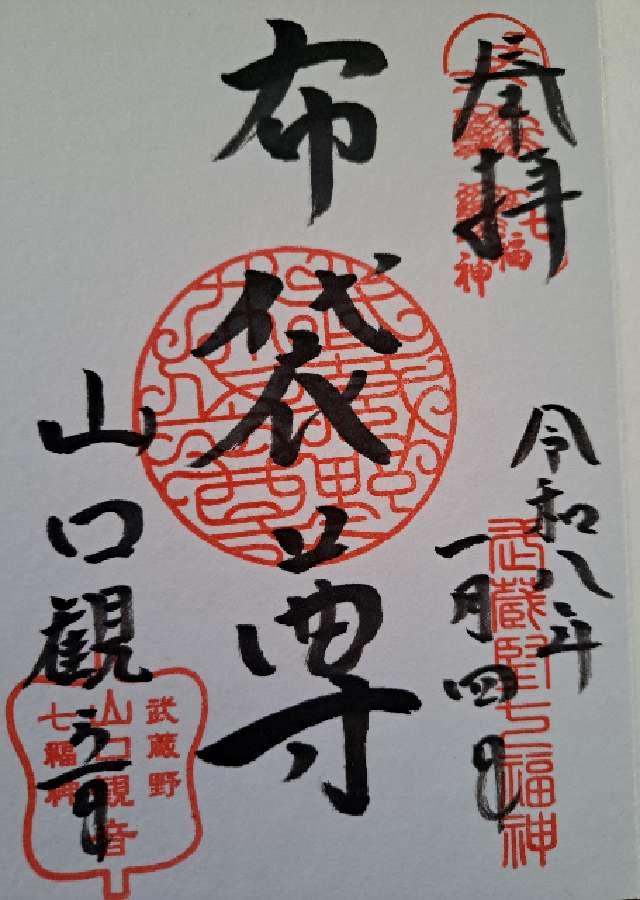

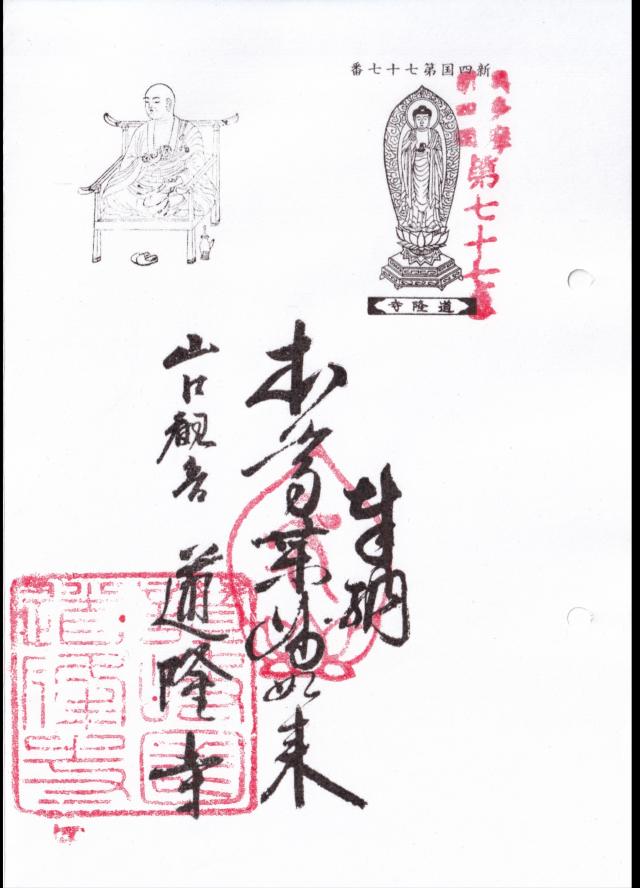

38

thonglor17さん

2025年10月18日 09:10

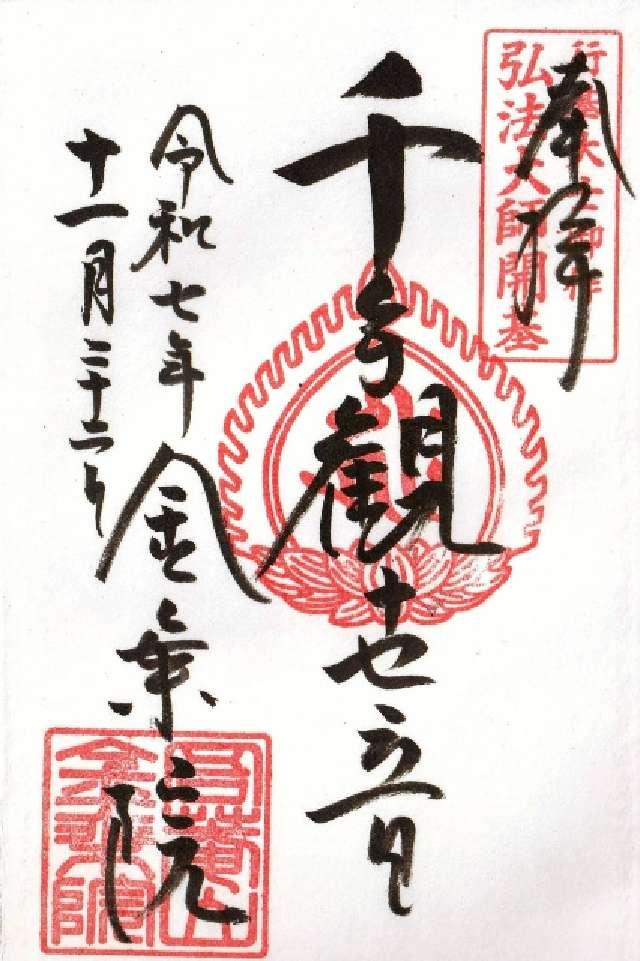

32

thonglor17さん

2025年10月18日 09:10

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

1

140

1

138

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 |

埼玉県所沢市上山口2203 |

五畿八道

令制国 |

東海道 武蔵 |

| アクセス |

西武山口線西武球場前 徒歩6分 |

| 御朱印授与時間 |

|

| 電話番号 |

04-2922-4258 |

| FAX番号 |

04-2924-3878 |

| 公式サイトURL |

|

| 御本尊 |

千手観世音菩薩 |

| 宗派 |

真言宗豊山派 |

| 創建・建立 |

弘仁年間(810年~824年) |

| 由来 |

この寺は、古くから観音信仰の霊場として知られ、観音像や観音堂は寺伝によれば奈良時代の僧行基によって弘仁年間(810年 – 824年)に開かれたと伝えられ、この寺はその別当寺であった。鎌倉時代末期新田義貞が鎌倉を攻めた際には、この寺に祈願したという。 本堂にまつられている本尊千手観音は秘仏で、33年に一度開帳される。本尊の脇仏には不動明王と毘沙門天がまつられている。近年では開創1200年を記念して平成29年(2017年)4月29日から5月1日に開帳された。

新編武藏風土記稿

入間郡新堀村

觀音堂 山口觀音ト號ス 此邊昔ハ近村ヲスヘテ山口ト號セシ故ニカク呼ヘルナリ 天正十九年觀音堂領十石ノ御朱印ヲ給ヒシヨリ今モ御朱印ノ地ナリ 本尊ハ千手觀音行基菩薩ノ作ニシテ弘法大師ノ開基ト云 サレハコトニ古跡ニシテ諸方ヨリモ詣ル人多シ 緣起アレト畧シテノセス 堂ノ軒ニ推鐘一口ヲカク 其形狀異樣ニシテ古色ナリ 今按ニ鄰村大鐘村ハ昔撞鐘ヲ穿チ出セシ地ナルヨシ 土人ノ語リ傳フルニ據ハ モシクハ其鐘ヲ當所ヘ納メタルニヤ サモアランニハ一旦土中ニ埋レシヲ後ニ掘出シタル鐘ナリ 其圖上ノ如シ 口徑二尺高三尺許 半面ハ許由巢父ノ品ヲ彫ル 畫樣金色等ハ尋常ノ物トハ見エサルナリ

寶物 新田義貞願書一通

伏言

山口觀世音前我

君爲逆臣見漂于西海 愚臣義貞 今也當不遜之道爲資

王化把斧鉞臨敵陣仰願大慈薩埵添一發千射之悲箭速退朝敵令爲天下靜謐給至精丹祈敬白

元弘三年庚申五月十五日 花押

按ニ此文書恐ラクハ贋物ナルヘシ 紙性墨色全ク其世ノモノトハオモハレス

人丸像一軀 木像ニテ長五寸許 近キ頃旗下ノ士多田三八正峯カ寄附スル所ナリ 延文年閒頓阿法師大和國檪本ナル人 丸塚ニ立ル杉ヲ以百體彫刻セシ其一ナリト

二王門 鐘樓 鐘ハ近キ頃ノ鑄造ナリ 御供所 籠堂 攝待所 閻魔堂 地藏堂 稻荷二社 辨天社 社ノ傍ニ貞治四年ノ古碑及斷碑一枚アリ

櫻 義貞誓ノ櫻ト呼ヘリ サレト古ノ櫻ハカレテ後ニ植ツキシ木ナリ

別當金乘院 吾庵山放光寺ト號ス 觀音堂ヨリハ東ノ方十三丁許ヲ隔ツ 新義眞言宗ニテ 江戶大塚護持院ノ末寺ナリ |

| 神社・お寺情報 |

開基:空海

別称:山口観音

札所:武蔵野三十三観音・第13番

狭山三十三観音・第1・3番札所

奥多摩新四国霊場八十八ヶ所52、65、67、77、79番

武蔵野七福神・布袋尊

境内掲示板

山口観音の所沢市指定文化財

石川文松筆 六歌仙図大絵馬

板の画材に銀箔を押した上に六歌仙が極彩色で描かれた大絵馬で高さ約182cm幅約273cmあります。和歌の上達を祈願する人の求めによって揮毫されたと考えられます。

中央に僧正遍照を、その両脇に在原業平と小野小町を配し、向かい合って喜撰法師と文屋康秀、遍照の後方に大友黒主を配しており、 バランスがよく取れた構図です。

作者の石川文松は、江戸時代後期に青梅で生まれた絵師で、晩年の約20年間は所沢で生活を送りました。

観斎筆 煙草屋図大絵馬

この絵馬は高さ90cm幅150cmあり、画面左側の墨書によると、文化2年(1805)7月に、武州入間郡所沢村の七五郎をはじめとする6人によって奉納されたものと思われます。暖簾には「所澤」の文字が見えることから、所沢村における煙草の商いの繋盛を祈願して奉納したものと考えられ、煙草屋の店先の情景を通して当時の人物風俗がうかがえる資料的価値の高い絵馬です。

なお、絵師の観斎についてはその人を特定することはできませんが、筆法からみて歌川派に属する絵師と思われます。

三上文荃筆 富士巻狩図大絵馬

高さ114.8cm幅182.4cmの大きさがある絵馬で、源頼朝が富士山麓で催した雄大な巻狩の様子を、桐の板絵に岩絵の具で極彩色に描かれています。騎馬で弓矢を構える者、徒歩で薙刀を持つ者、太鼓を叩いている勢子と犬、追い詰められて逃げまどう鹿・猪・兎など巻狩の様子が雄大な富士山を背景にして克明に描写された大作です。人物や動物は、小さいながら細かい筆致で顔の表情や動作が写実的に表現されています。

作者の三上文茎は江戸時代後期に所沢で生まれ、その後信州松代藩の高川氏へ養子に入り、同藩の御用絵師としても活躍しました。

木造千手観音及び両脇侍像

①木造千手観音立像 (秘仏本尊) ※画像は「御前立」

「山口観音略縁起」 (年不詳) によれば、聖武天皇の勅願により、諸国行脚中の行基菩薩が彫刻した尊像と伝えています。後世の補修等がみられますが、作風から地方仏師の手になるものと考えられます。

②木造不動明王立像 (左脇侍像)

秘仏本尊の左脇侍像。本尊と同じく地方仏師の造像と判断されます。

③木造毘沙門天立像 (右脇侍像)

秘仏本尊の右脇侍像。不動明王立像と作風が共通するため、同時期の同一工房で造像された可能性があります。

3躯とも製作年代は平安時代と推定され、所沢市域では最古級の仏像であり、平安時代の地方的な三尊像として埼玉県内でも貴重な仏像です。

朝鮮式銅鐘

表面に中国の二つの故事が画題として描かれているのが特徴的な銅鐘です。伝説によると、霊亀2年(716)に高麗国の王辰爾が武蔵国に移住してきた時に自国から持参したもの、あるいは大鐘(現在の所沢市上山口の一部)の地で地中から掘り起こされたものと伝わります。しかし作風や形からみると、江戸時代中期頃にわが国で鋳造されたものと思われます。

鐘の表面に図柄が配されているのは、日本の梵鐘では類例が少ないほか、仏像彫刻ではなく中国故事を画題にした例としても貴重です。

金乗院安永九年算額

安永9年(1780)に新座郡引又町(現在の志木市)の算学者村山忠次郎とその門人2人が奉納したものです。高さ48cm幅84cmあり、桐材が用いられています

算額とは、和算家が解いた数学の問題を額に記して奉納したもので、神仏に対する感謝や祈念の他、研究成果の発表という側面もあったと考えられます。

図形や文字の剥落が激しく図面も問題も解読が困難な状態ですが、年紀銘のある算額としては県内でも古い事例です

小茂田青樹写生画

写生画は7点あり、狭山湖に沈んだ勝楽寺村の景色や当時の金乗院の姿を想起させるものが含まれ、美術的にも歴史的にも貴重な資料です。

作者の小茂田青樹は明治24年(1891)川越町(現川越市)で生まれた日本画家で、「再興第6回日本美術院展覧会」に落選後、所沢・金乗院山口観音に寄寓して再起を目指し、「再興第7回日本美術院展覧会」には3点の作品が入選しました。

小茂田青樹が金乗院に寄寓していた時期は狭山時代と呼ばれ、後の作風に強い影響があったとされています。

木造千手観音立像 (裏観音)

後世の修理が各所に見受けられますが、像の様式構造は概ね平安時代後期に流行した藤原様の特色を伝えています。しかし、目鼻立ちの造りや体のこなしに硬さが表れ、両眼には玉眼をはめ込んでいることから、鎌倉時代に入ってからの造立と考えられます。

金乗院の本尊は秘仏として他見を許されていないため、その代わりに本尊の裏観音といわれるこの像が、礼拝者のために開帳されています。なお、この像とは別に、本尊に似せて作られた「御前立」が存在します。

令和5年12月 所沢市教育委員会

本堂掲示

裏観音の由来

当山の本尊様千手観音は今から千二百年程前に行基大士の調刻と伝えられ、秘佛として 何時も宮殿の中に祀られており、そのお姿は三十三年毎のお開帳の時以外は拝む事が出来ません。そこで今から八・九百年程前(藤原時代)に本尊様と同じ形の千手観音を刻み、後側にお祀りしたのが此の裏観音です。

昔の人は表へ来て参詣し、本尊様の扉が閉ってゐるので後側に廻って裏観音のお顔を拝まないと御利益がなかったと云はれております。

数年前から祀られてゐる水子の諸堂も常に観音様に見守られております。

皆様の頭の上は昭和五十五年夏に中国より招来された水子の観音様です。

昭和五十六年春合掌 |

| 例祭日 |

|

| 神紋・寺紋 |

未登録

未登録

|

| 更新情報 |

【

最終

更新者】zx14r

【

最終

更新日時】2026/02/21 10:24:10

|

※神社やお寺など日本文化の専門企業が算出している日本唯一のオリジナルデータですので、ご利用になりたい法人様やマスコミの方々は

こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

近くのお城

近くのお城

神社・お寺検索

※は必須です

※「神社・お寺両方」を選ぶと、一度に全て検索ができ大変便利です。プレミアム会員限定の機能となります。登録は

こちら。

みんなの御朱印

みんなの御朱印 自分の御朱印

自分の御朱印 みんなの参拝記録

みんなの参拝記録 自分の参拝記録

自分の参拝記録 みんなの動画

みんなの動画 自分の動画

自分の動画 基本情報

基本情報

未登録

未登録

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

神明神社

神明神社

十二柱神社境内社(指定保存樹木左側)

十二柱神社境内社(指定保存樹木左側)

伊勢原3丁目の道祖神

伊勢原3丁目の道祖神

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース