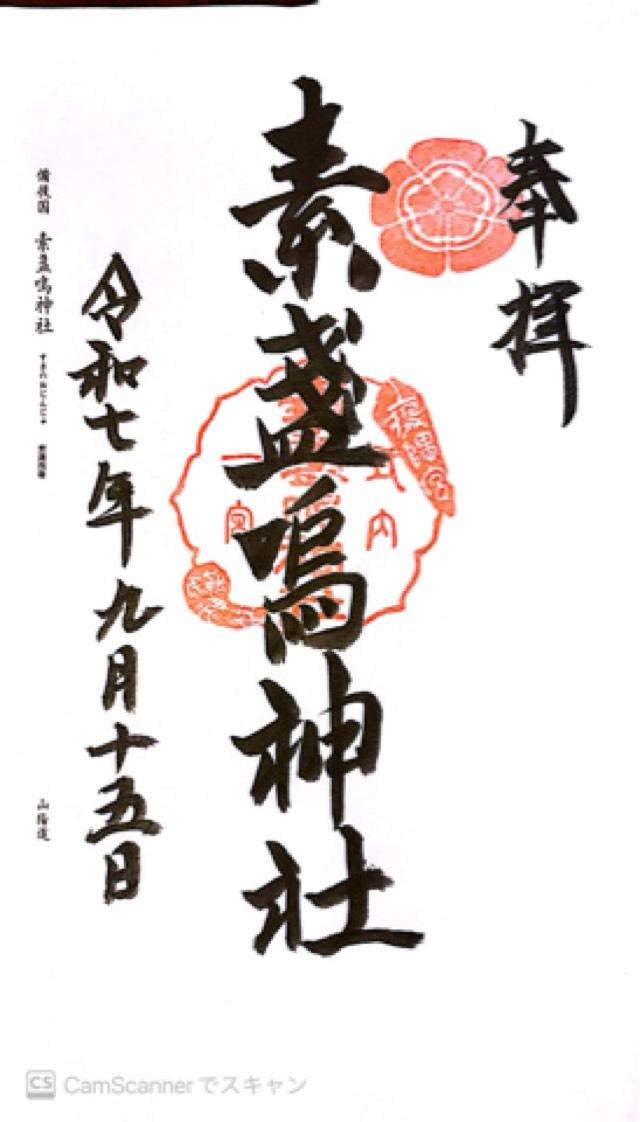

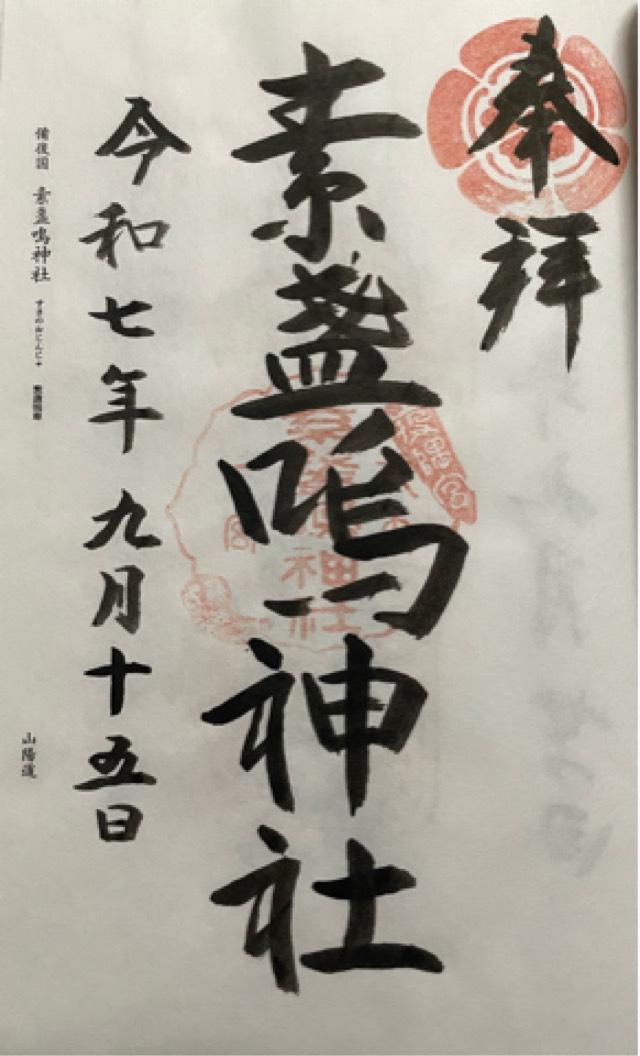

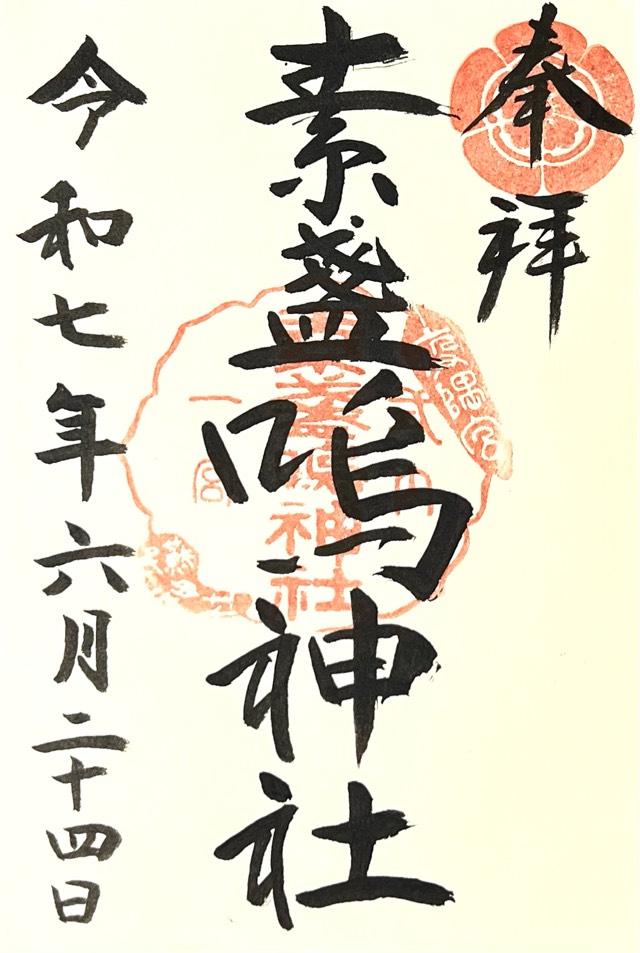

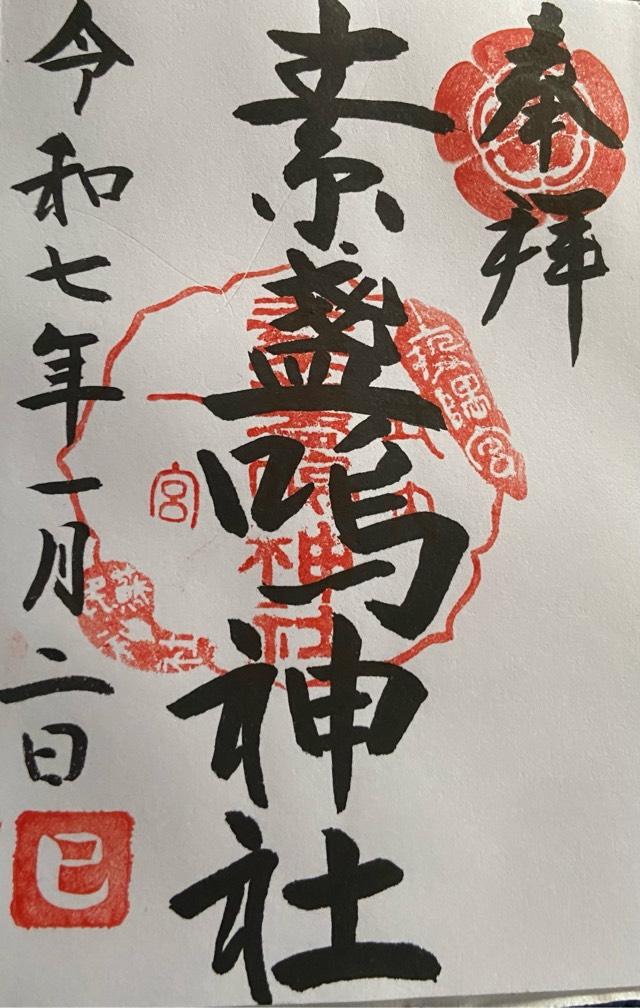

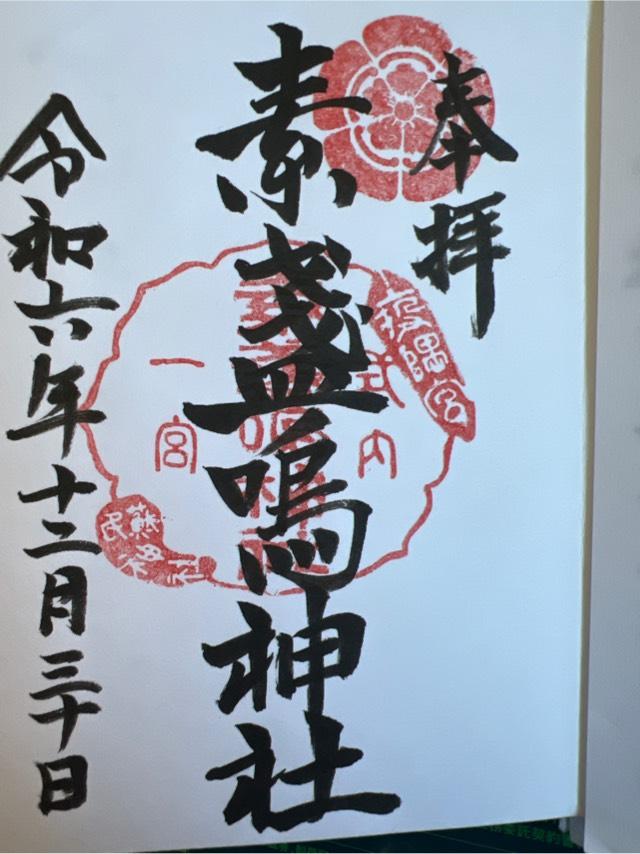

みんなの御朱印

みんなの御朱印

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

参拝日:2017年11月23日 00:00

★★★ 参拝日:2002年5月23日 00:00

備後国一の宮。備後国三祇園の一社。 全国一宮御朱印帳を持ち、巡拝をしている方に初めて偶然遭遇した。情報交換しました。 境内に現存する本地堂は全国的にも20例しかなく、全国の祗園社で本地堂が現存するのはここのみで、本来の祗園信仰の祭祀形態を今にとどめている。

参拝日:2020年3月15日 14:53

一之宮巡り46社目 コロナの影響で現在御朱印は紙のみのご対応。直書き希望の方はしばらく無理そうです。

参拝日:2018年9月12日 00:00

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 広島県福山市新市町戸手1-1 |

| 五畿八道 令制国 |

山陽道 備後 |

| アクセス | JR福塩線上戸手 徒歩3分 |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | 0847-51-2958 |

| FAX番号 | 0847-49-6959 |

| 公式サイトURL | https://www.k-shinichi.com/spot?id=7 |

| 御祭神 | 素盞嗚尊(すさのおのみこと)

奇稲田姫命(くしいなだひめのみこと) 八王子命(はちおうじのみこと) |

| 創建・建立 | 天武天皇の御代(西暦673~686年) |

| 旧社格 | 県社 |

| 由来 | 【頒布-リーフレット】素盞嗚神社

<創建由来> 天武天皇の御代(673~686)の創祀にして醍醐天皇の御代(897~930)に再建されたと伝えられています。 『延喜式神名帳』の深津郡一座の須佐能袁神社は当神社であります。 また、備後三祇園の一社です。 <祇園祭> 当神社の例大祭「祇園祭」が、いつ頃始まったものかを示す古文書は残念ながら現存せず、その始まりの時期は定かではありません。 奈良時代の初頭より我が国では疫病の流行や大地震により数多くの人々が亡くなり「死」に対して強烈な畏怖心をいだくようになりました。 当時、疫病の流行や自然災害は、この世に恨みを持って亡くなった人たちの祟りによるものと考えられました。 そこで、いつ襲い来るか計り知れぬ災害から逃れ、疫病に罹らぬようにするため、死者の怨霊を鎮めなだめる儀式「御霊会(ゴリョウエ)」が行われるようになりました。 これが後に「祇園信仰=祇園祭」へとつながっていきます。 「祇園信仰」とは、お釈迦様が修行された「祇園精舎」を護る「牛頭(ゴズ)天王」と高天原を追われてのち出雲国で「八岐大蛇」を退治された「素盞嗚尊」を共に祀る信仰です。 つまり外国の誠に恐ろしく力の強い仏様「牛頭天王」と我が国最強の荒ぶる神様「素盞嗚尊」を一体化し、より強力な神格にして祇園社の主祭神「祇園神」としたのです。 この神の絶大なる霊威を以てすれば、いかなる怨霊の祟りをも鎮め、平穏な世を取り戻すことが出来ると考えられたのでした。 各地に伝わる様々な伝承や資料からすると祇園信仰発祥の地は、ここ福山市新市町戸手に鎮座される「疫隈國社」現在の素盞嗚神社であると考えられます。 疫隈國社より播州明石浦(兵庫)→播州広峯(姫路)→北白川東光寺(京都)に至り、祇園感神院(八坂神社)へと伝播していきました。 <無言の神事> 素盞嗚神社の祇園祭の最終日、三体の神輿が倉に納められて、小一時間後、吉備津神社より、宮司・禰宜が参拝します。 素盞嗚神社では神前にお膳5台とひねり御供(ゴクウ)を準備し、宮司・禰宜・祭員が大床の所定の座に着いて待ちます。 吉備津神社の宮司と禰宜は、祝詞に御幣12本(閏年には13本)と梅のすはえ(若い小枝)で作った箸を持って参拝します。 まず、本殿前で手水を済ませ本殿に参進します。 大床に着座している宮司・禰宜・祭員には一切無言で神前に進み、御神酒を供えて神事に移ります。 この無言の神事がいつ頃から、両社の間で行われるようになったのか、はっきりとわかりませんが、備中の吉備津神社の分霊を疫隈社(素盞嗚神社)の領地に吉備津宮として造営したので、吉備津神社より挨拶がありました。 これが現在無言の神事という形で残っています。 |

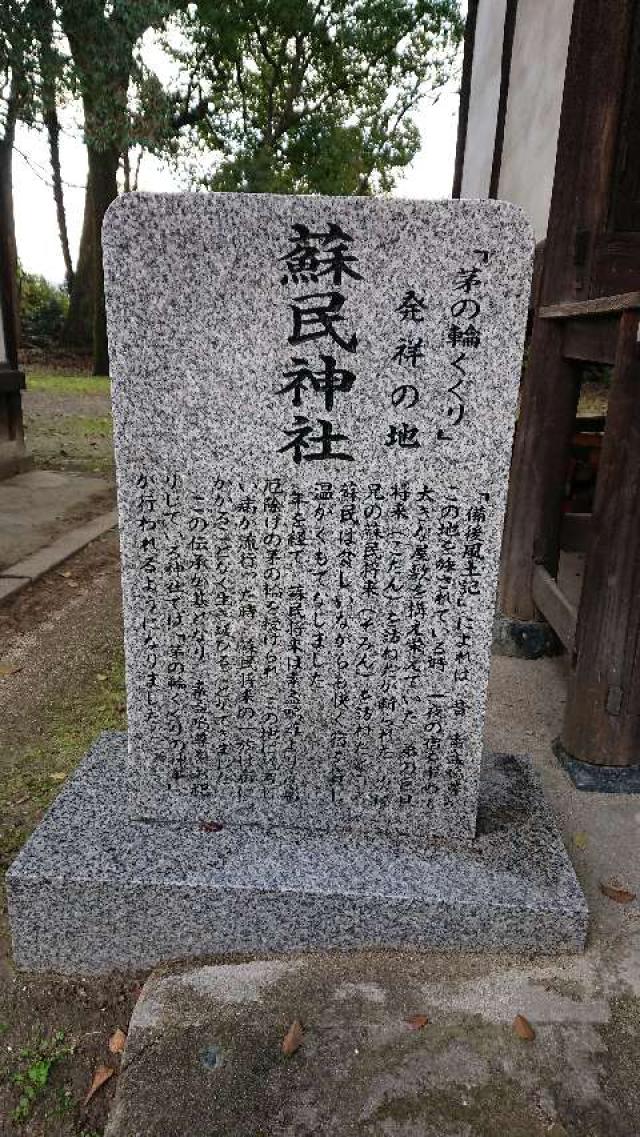

| 神社・お寺情報 | 延喜式内社,備後国一宮

【蘇民将来伝説・茅(チ)の輪(ワ)神事】 備後風土記逸文によれば、昔 北海に坐す武塔神が南海の神女のもとに行かれる途中、日が暮れ一夜の宿を求めて、この地で富み栄えていた巨旦将来の家を訪ねたところ断られました。 次に兄の蘇民将来を訪ねました。 貧しいながらも蘇民は快く一夜の宿をお貸ししました。 時を経て命は八人の王子を連れて蘇民将来の家に立ち寄られ「吾は速須佐能雄神(すさのうのかみ)なり。後の世に疫病あらば、汝は蘇民将来の子孫と云いて、茅の輪を以って腰に着けけたる人は免れるであろう」と云われ、巨旦将来を誅滅された伝説が残っています。 尊は温かいもてなしを受けた感謝のしるしとして蘇民将来に「茅の輪」を授けられ、蘇民の一族は疫病から逃れることが出来ました。 これが今日に伝わっている茅の輪くぐりの神事の起こりです。 今では全国的に行われていますが、備後風土記逸文に出てくる疫隈國社は戸手の素盞嗚神社のことであり、茅の輪神事の発祥の地であります。 【本地堂(ホンジドウ)(天満宮)】 素盞嗚神社の境内にある天満宮はもともと本地堂でした。 明治の神仏分離令が出されるまでは、本地堂には聖観音像、脇侍に毘沙門天と不動明王が祀られていました。 日本の神社は奈良時代より神仏習合という状態にありました。 境内に仏堂が建てられるようになったのは、当時の思想では本来仏様が仏の姿のままでは人々を難しいので神様の姿に形を変えて人々を救うと考えられていました。 神様に変わられた姿を本殿に祀って、もとの姿を仏堂に祀りました。 その両方を祀って祇園社として完全な形とされていました。 当神社の様な本地堂が残っているのは全国で僅かに20棟位であろうといわれております。 |

| 例祭日 | 7月土曜日・第3日曜日 例大祭(祇園祭) |

| 神紋・寺紋 |  五瓜に唐花

五瓜に唐花

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】SFUKU 【 最終 更新日時】2025/04/16 11:58:50 |

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

さるぼぼ神社

さるぼぼ神社

相馬中村神社

相馬中村神社

熱田神宮

熱田神宮

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース