みんなの御朱印

みんなの御朱印

58

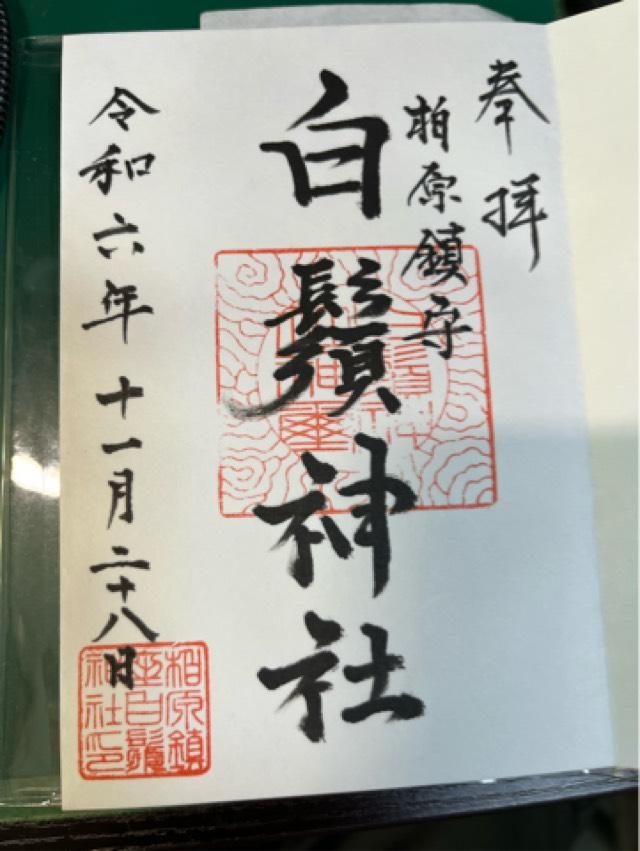

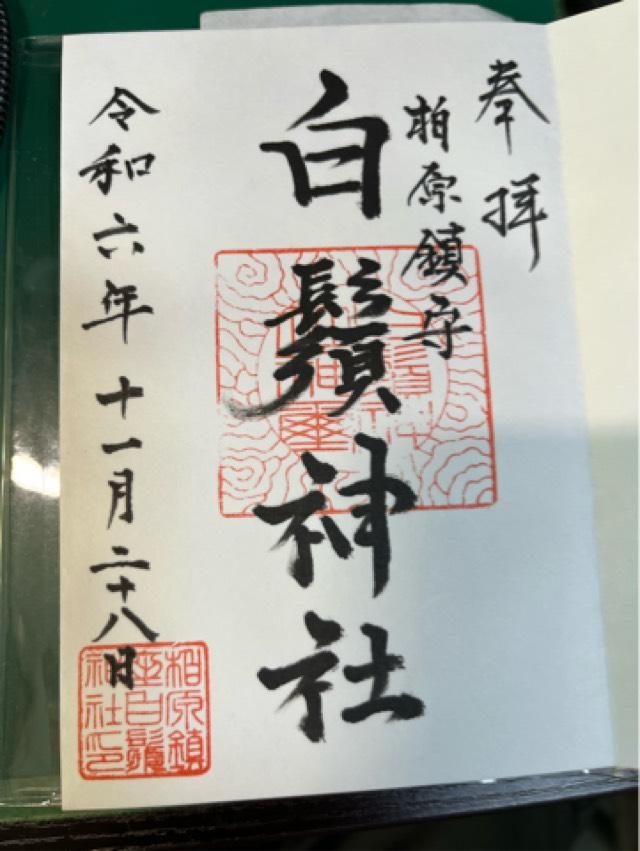

銀ムツさん

2024年11月28日 00:00

33

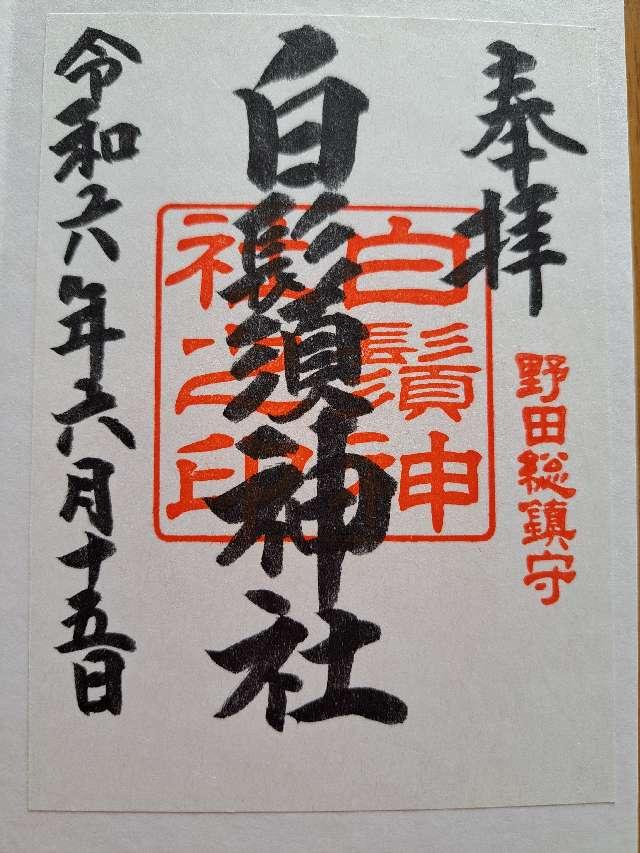

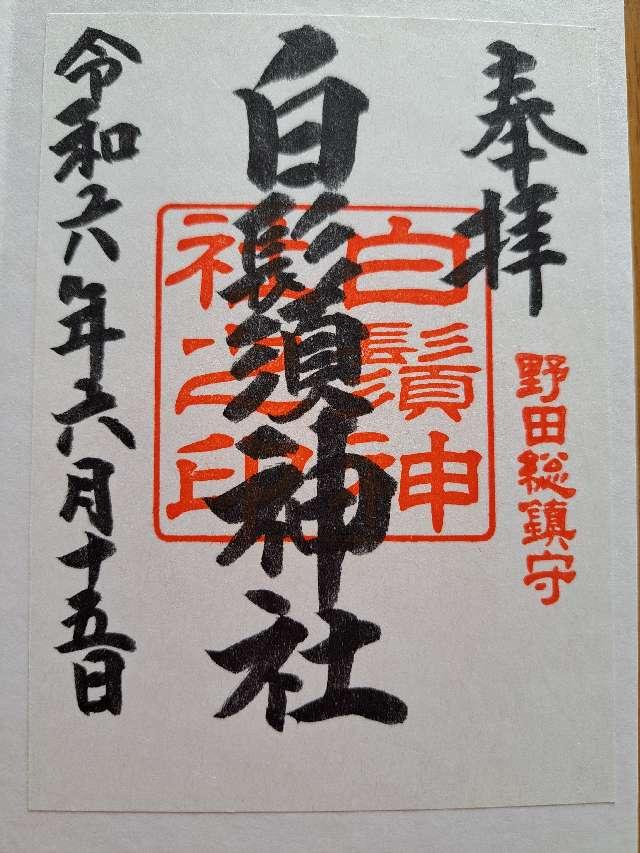

ねこひめさん

2024年6月15日 15:25

54

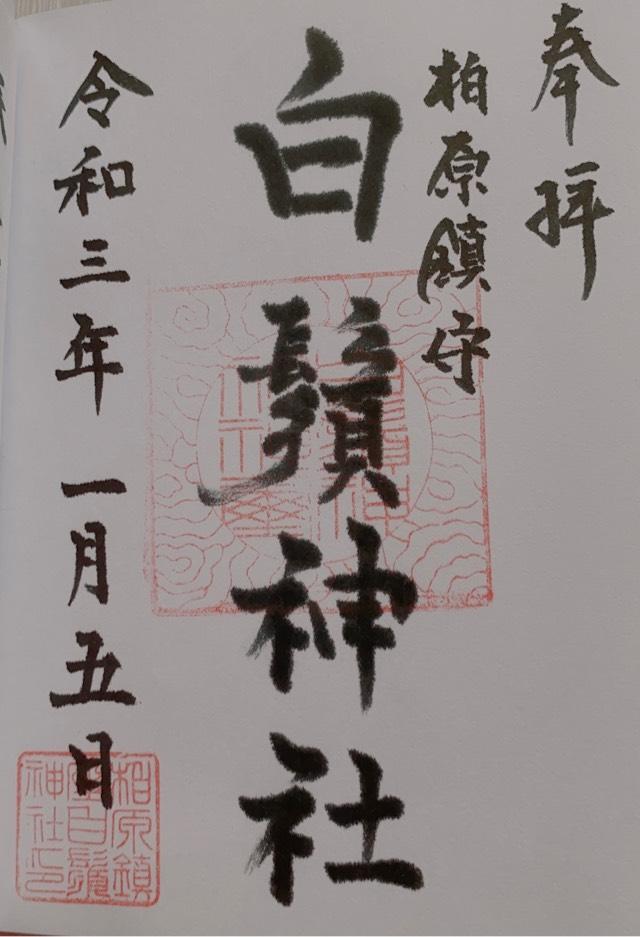

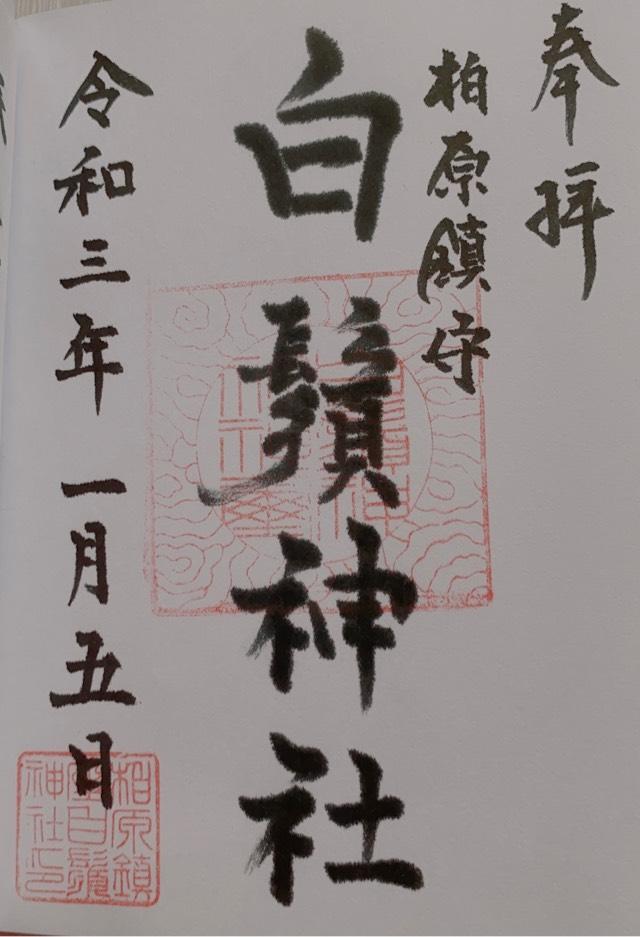

にゃんさん

2021年1月5日 00:00

63

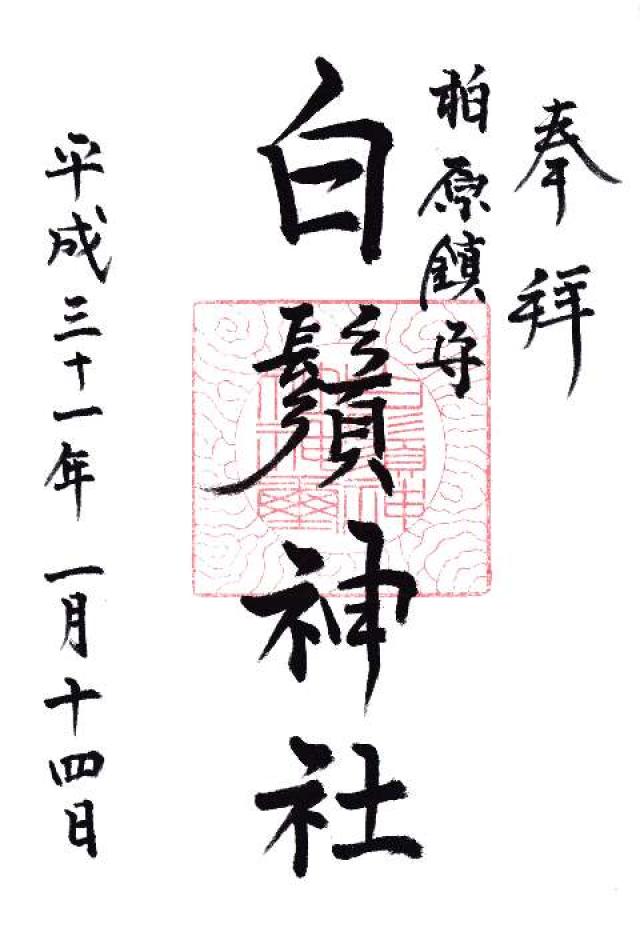

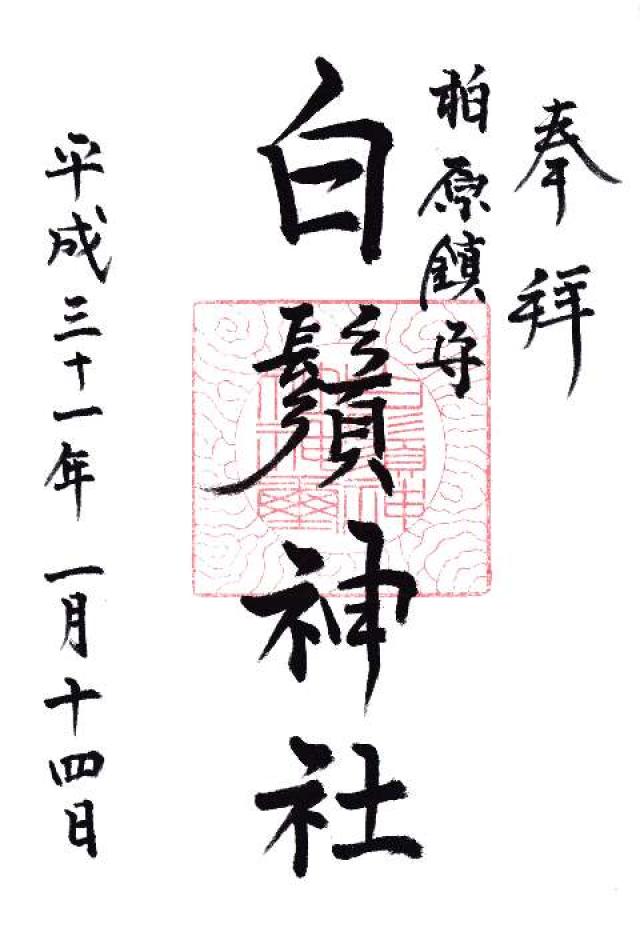

thonglor17さん

2019年1月14日 00:00

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

0

103

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 |

埼玉県狭山市柏原1153 |

五畿八道

令制国 |

東海道 武蔵 |

| アクセス |

西武新宿線狭山市 徒歩29分 |

| 御朱印授与時間 |

|

| 電話番号 |

04-2952-3509 |

| FAX番号 |

|

| 公式サイトURL |

|

| 御祭神 |

猿田彦神 |

| 創建・建立 |

不詳 |

| 旧社格 |

|

| 由来 |

新編武藏風土記稿

高麗郡柏原村

白髭社 村ノ鎭守ナリ 別當ハ鎭護山宮本院 社地ニ住居セリ 本山修驗篠井村觀音院配下ナリ 本尊不動ヲ安ス 當社ノ神體ハ白幣 本地ハ十一面觀音ニテ鐵圓鏡ニ鑄造セシ佛像五面アリ ソノ銘文二面ハ天正十八年二面ハ同十九年一面ハ慶長十六年トヱル 施主村內ニテ吉田氏ノモノ一面ソノ他ハ當村大工神田氏ナルモノ奉納ナリ 社地樹木森茂ス 中ニ大ナルモノニハ槻一株圍二丈三尺ハカリ 樫一株圍一丈五尺許 古社タルコトオシテシルヘシ |

| 神社・お寺情報 |

柏原白鬚神社ともよばれる。

境内掲示板

絵馬「子返しの図」

市指定文化財 有形民俗文化財

所在地 狭山市柏原一一五三 白鬚神社

指定年月日 昭和六十一年十一月一日

「子返し」とは口減らしをすることで「間引き」ともいいます。

この絵馬には産まれたばかりの我が子を「子返し」する女性と、その心のすがたが「鬼女」として描かれており、表面上部には墨書で、

「足らぬとてまひくこころの愚かさよ 世に子宝といふをしらすや」

「罪は身にむくふとしりて天よりそ さつけたまはる 子かえしをする 願主 児玉新五郎」

と記され、「子返し」を戒める内容になっています。

絵馬「陰陽和合図」

市指定文化財 有形民俗文化財

指定年月日 平成二十五年二月一日

この絵馬は、富士信仰の生命観を描いたものです。

富士信仰では、月と日(太陽)は三十日に一度重なり合って地球をめぐることから、生命の誕生に関係があると考えられていました。

絵馬の表面上部に描かれた月・日からそれぞれ三本の線が伸び、中央の子どもとその両脇に描かれた女・男に繋がっています。(下図参照)

また墨書で、「月と日の晦日の契りなかりせは 人のたねには何かなるへき 願主 小谷野勝平」

とあり、富士信仰の教義の内容を絵馬に記したものと考えられます。

この二つの絵馬は、柏原白鬚神社境内にある浅間神社に奉納されたもので、社殿内陣向かって左側に「子返しの図」、右側に「陰陽和合図」が掛けられていました。それぞれ桐材に着色され、大きさは縦四十四・三cm、横八十一・七cmを測り、製作の時期は江戸時代末期と推定されます。同時期に同じ手法で作られ、描かれた意味・内容から二つの絵馬は一対をなすものとみなすことができます。

平成二十五年八月

狭山市教育委員会 狭山市文化財保護審議会

狭山市指定無形民俗文化財

柏原祇園囃子

伝承地 狭山市柏原地区

指定年月日 平成十五年十一月四日

柏原祇園囃子は、入間市高倉から伝えられたといいます。

このお囃子は、柏原の八坂神社(白鬚神社境内社)で行われる夏祭り「天王さま」で演奏されます。

かつては、村祭りの囃子として村の有志が囃子を演奏したといわれ、組織的な伝承団体はありませんでした。

昭和三十年代の半ばに「天王さま」の行列は中止になり、道中は祇園囃子の録音テープを流し、神酒所で囃子が奉納されるだけとなりましたが、昭和四十八年に「郷土芸能を学ぶ会」(現柏原郷土芸能会)が結成され、組織的に継承されるようになりました。

お囃子の巡行は、底抜け屋台に大胴一台・附太鼓一台をつけ、数名のかつぎ手によって屋台をかつぎ、笛吹きは屋台の脇で、太鼓は屋台の中を歩きながら叩いたものでありましたが、昭和五十年に車付き屋台が完成してからは、大胴一台・附太鼓二台をつけ、演奏者は屋台に乗り巡行しています。

曲目は、送り(オクリ)と四丁目(シチョウメ)の二曲があり、送りは、「一の切り」から「六の切り」までの六つの旋律を御興の行列が進行している時に繰り返し演奏し、笛は多数で一緒に吹きます。

四丁目は、神酒所に到着するときに演奏し、曲はテンポがはやく、この時の笛は一人で吹きます。

天王さまは現在、毎年七月十五日に近い日曜日に、行われています。

平成十七年九月

狭山市教育委員会 狭山市文化財保護審議会

白鬚神社韋駄天の額

市指定文化財 絵画

所在地 狭山市柏原一一五三-一 白鬚神社

指定年月日 昭和五十年三月一日

この、「韋駄天の額」は、絵馬の様式を持つ絵画で、幅一七九センチメートル、高さ一三一センチメートルという県下では類例を見ない大きなものです。筆者名の墨書がありますが、古くて不明です。ただ手書きの印に竹翁とあるところから、勝田竹翁の作品であろうと思われます。竹翁は名を貞信、字を陽渓といい、寛永七年(一六三○)に幕府表絵師に任ぜられ筆勢雄渾な画風により一派をなした人で享保四年(一七一九)にはまだ在世していたとの説もありますが、この額は裏面に「明和三年丙戌年六月十五日納之者也」と墨書してあるところから、竹翁の死後誰かが白鬚神社に奉納したものでしょう。

韋駄天とは、護法神・伽藍守護神として寺院にまつられるものですが、魔王が仏舎利を奪って逃げたとき追いかけて取り返したという話から、足の速い者のことも韋駄天というようになりました。この額の絵も韋駄天が宝棒をふりあげて魔王を追いかけているところの彩色画です。

平成二十九年三月

狭山市教育委員会 狭山市文化財保護審議会

御正体(懸仏) 五面

市指定文化財 工芸品

所在地 狭山市柏原一一五三-一 白鬚神社

指定年月日 昭和六十一年十一月一日

御正体(みしょうたい)とは、神社の御神体である鏡に仏の姿を現したもので懸仏(かけぼとけ)とも呼ばれています。これは、神仏混淆の時代に、本地垂迹説(仏が化身として、日本の神の姿をして現れたとする説)に基づいて作られたもので、当神社の祭神は猿田彦命ですが、御正体は五面とも十一面観世音菩薩像となっています。

これらは、天正十八年(一五九〇)から慶長十六年(一六一一)にかけて、旧柏原村の鋳物師・神田氏によって鋳造されたもので、歴史的にも、文化的にも価値の高いものです。

五面の御正体に刻まれている銘文は、左のとおりです。

①大日本國武州高麗郡柏原村住施主神田市右衛門

于時天正十八年庚刁(寅)十二月廿一日大工神田宮內

②大日本國武州高麗郡柏原之村住吉田太郎左衛門

于時天正十八年庚刁(寅)十二月吉日大工神田宮內

③奉納武州高麗郡柏原村之住神田半十郎

于時天正十九年辛卯四月吉日施主敬白

④武州高麗郡柏原施主神田図書助

天正十九年辛卯九月吉日同大久

⑤奉納武州高麗郡柏原之村斎藤二郎兵衛寄進也

慶長十六季辛亥二月十五日敬白

平成二十四年三月

狭山市教育委員会 狭山市文化財保護審議会 |

| 例祭日 |

10月15日 |

| 神紋・寺紋 |

未登録

未登録

|

| 更新情報 |

【

最終

更新者】thonglor17

【

最終

更新日時】2024/11/03 07:00:33

|

※神社やお寺など日本文化の専門企業が算出している日本唯一のオリジナルデータですので、ご利用になりたい法人様やマスコミの方々は

こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

近くのお城

近くのお城

神社・お寺検索

※は必須です

※「神社・お寺両方」を選ぶと、一度に全て検索ができ大変便利です。プレミアム会員限定の機能となります。登録は

こちら。

みんなの御朱印

みんなの御朱印 自分の御朱印

自分の御朱印 みんなの参拝記録

みんなの参拝記録 自分の参拝記録

自分の参拝記録 みんなの動画

みんなの動画 自分の動画

自分の動画 基本情報

基本情報

未登録

未登録

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

今宮神社(八大龍王宮)

今宮神社(八大龍王宮)

富岡八幡宮(深川八幡)

富岡八幡宮(深川八幡)

天満宮(秩父今宮神社境内社)

天満宮(秩父今宮神社境内社)

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース