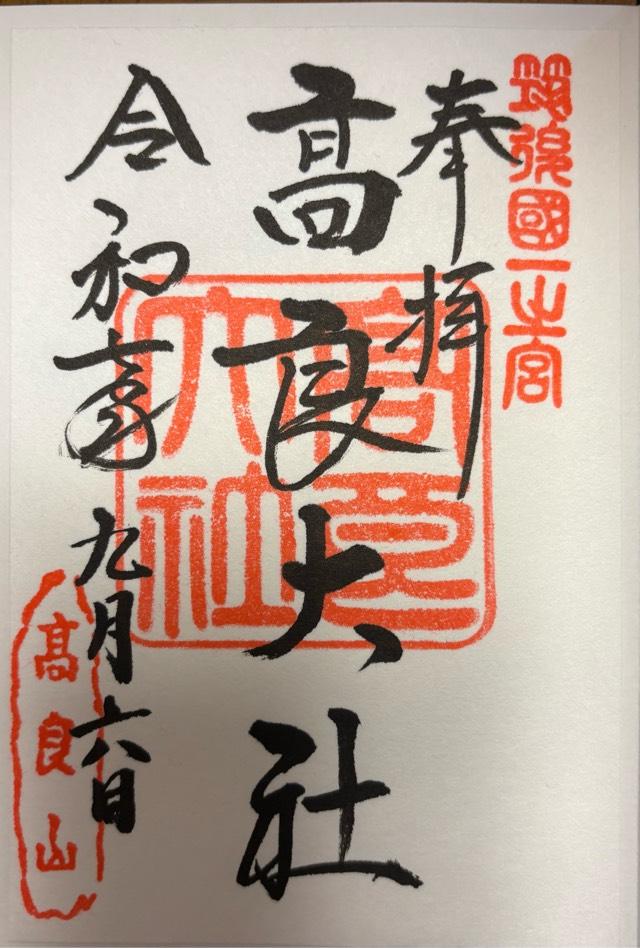

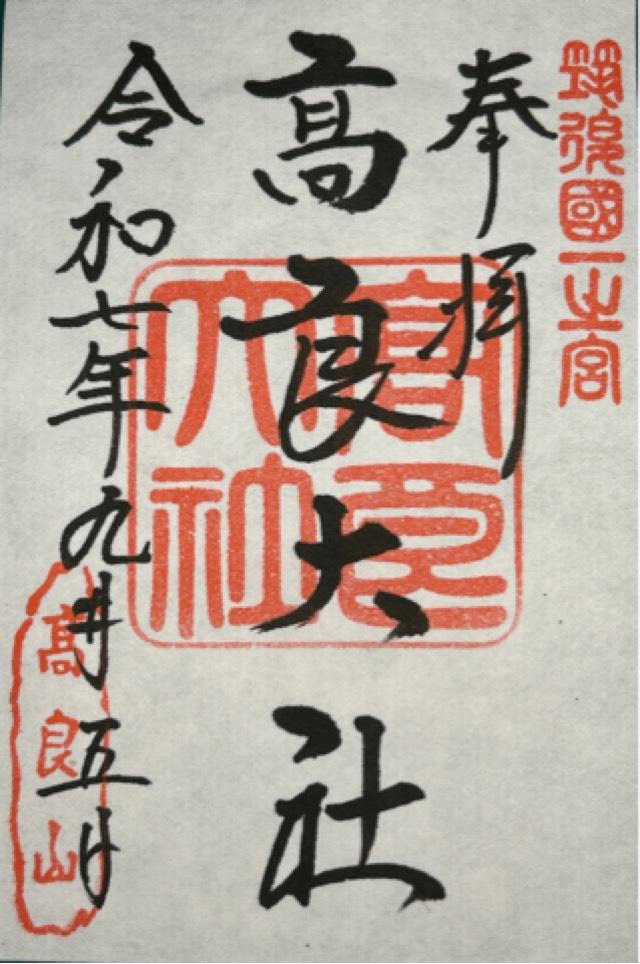

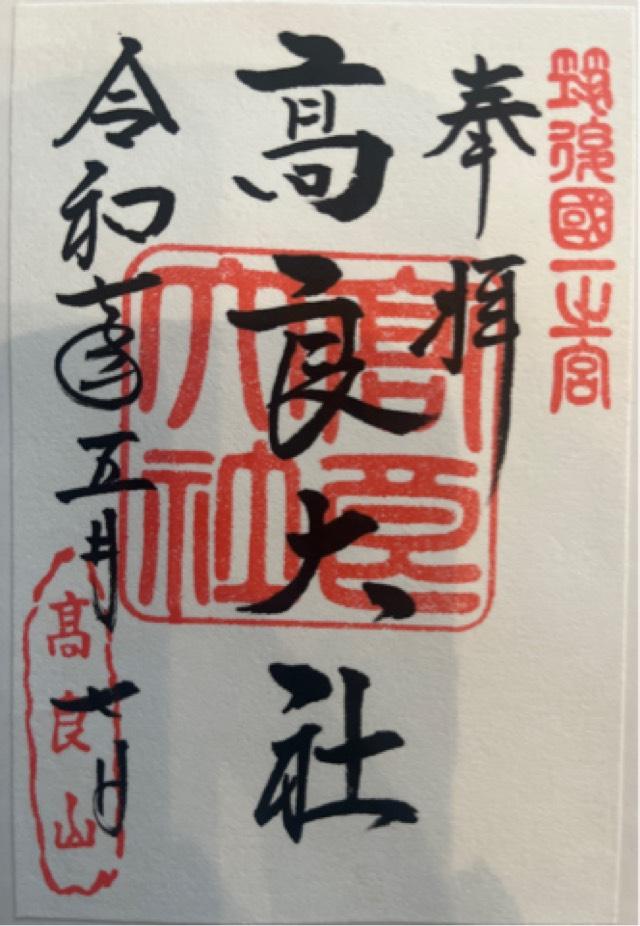

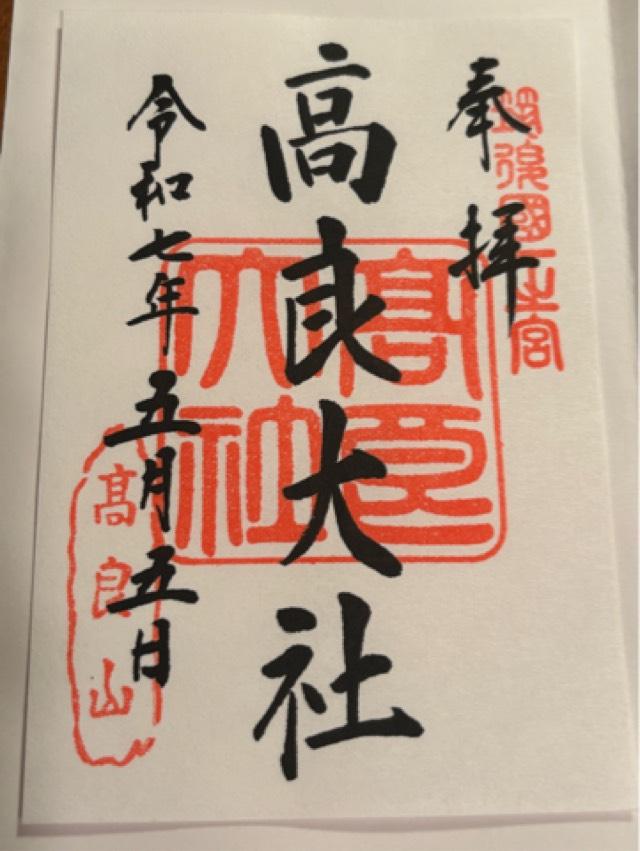

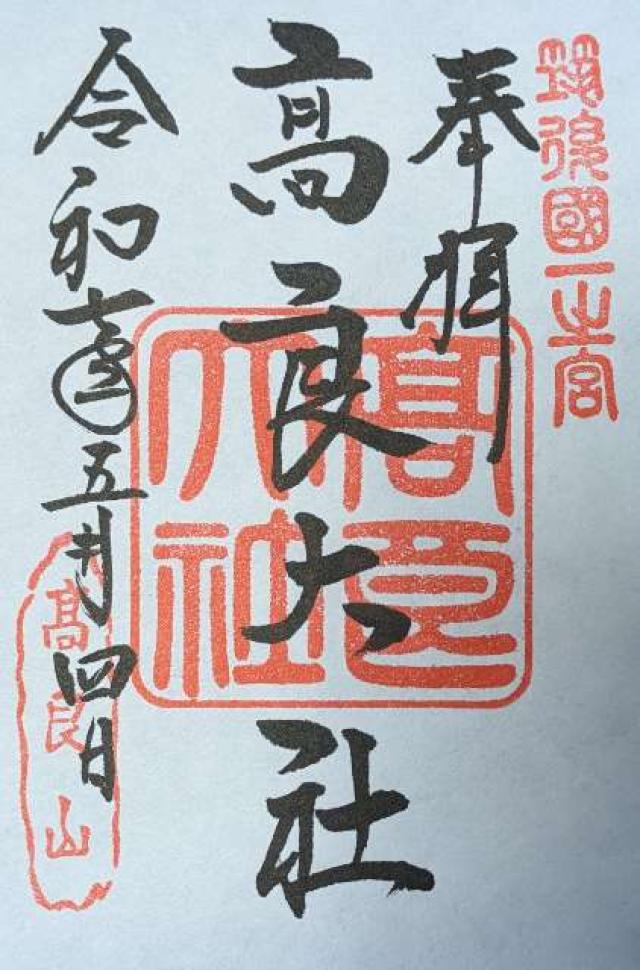

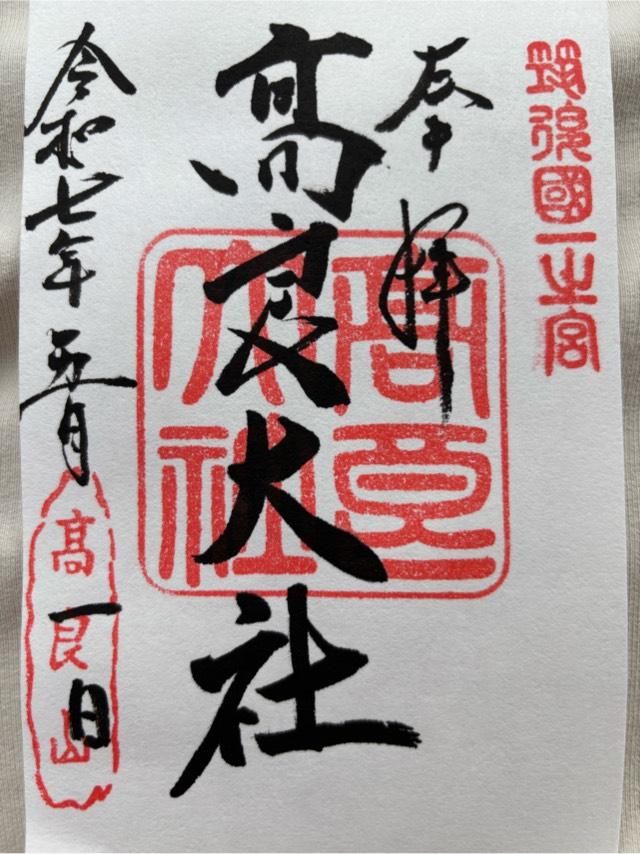

みんなの御朱印

みんなの御朱印

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

★★★★★ 参拝日:2020年12月24日 10:50

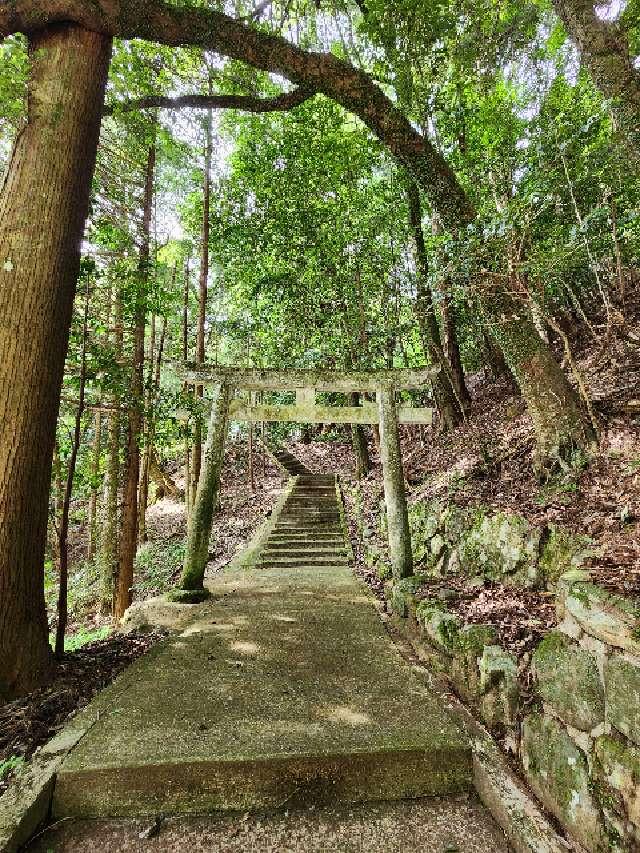

延喜式神名帳 筑後国 三井郡 高良玉垂命神社(名神大) 筑後國一之宮 官幣大社 別表神社 鳥居参道は西側。 駐車場は鳥居左手。 綺麗な朱の鳥居(三の鳥居)くぐると、石段の参道。 真っ直ぐな石段を上がると境内です。 これまた朱色の中門・透塀があり、その先にご社殿。 柿葺で権現造の社殿は歴史を感じさせるものです。 雨の日のお詣りでしたので、周りの木々にモヤがかかり、幻想的な雰囲気でした。 御朱印をいただきました。 オリジナル御朱印帳もありました。

★★★ 参拝日:2006年11月28日 00:00

筑後国一の宮。全国一の宮巡り49社め。 場所がわからなかったのでタクシーで行くと、どんどん山へ登る。 高い山の上にあり、空気が澄んでいてすがすがしい。綺麗なお社だったが帰りが不安だったためタクシーを待たせた状態で参拝したのが残念、長居が出来なかった。 ☆評価基準 ☆☆☆3.5くらい 高良山の中腹に立派な社殿が鎮座している。 乗用車300台の無料駐車場もあるが、JR久大線「久留米大学前駅」より徒歩45分、タクシー10分という交通の便は難点。 山からの眺めも良い。しばし時間を過ごせば良い気を得られそう。

★★★★★ 参拝日:2021年12月2日 14:20

★★★ 参拝日:2017年5月17日 00:00

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 福岡県久留米市御井町1番地 |

| 五畿八道 令制国 |

西海道 筑後 |

| アクセス | JR久大本線御井 徒歩15分 |

| 御朱印授与時間 | 9:00〜15:30 |

| 電話番号 | 0942-43-4893 |

| FAX番号 | 0942-43-4936 |

| 公式サイトURL | http://www.kourataisya.or.jp/ |

| 御祭神 | 【正殿】中央

高良玉垂命(こうらたまたれのみこと) 【左殿】向かって右 八幡大神(はちまんおおかみ) 【右殿】向かって左 住吉大神(すみよしおおかみ) |

| 創建・建立 | 仁徳天皇55年(西暦367年)又は78年(西暦390年)年 |

| 旧社格 | 国幣大社 |

| 由来 | 【頒布リーフレット】筑後一の宮 高良大社

一、御鎮座 社殿によれば御鎮座は仁徳(ニントク)天皇55年(367年)または78年(390年)といわれ、履中(リチュウ)天皇元年(400年)にご社殿を建てて祀ったとあります。 しかし山内からの出土遺物からは、更に古くさかのぼることができます。 おそらく筑紫平野に人々が移り住むと同時に高良山は神々の鎮まる山と考えられたことでしょう。 一、御神徳 古くから、筑紫の国魂(クニタマ)として、また筑紫路の交通の要衝をつかさどる守護神として人々の生活をお守り下さるとともに、延命長寿厄除の神として、厚く信仰されてきました。 ことに村ごとに神剣を奉戴して悪霊を祓う「お杖さん」の信仰や、6月1日・2日の川渡祭(カワタリサイ/へこかきまつり)に厄除・延命長寿の御霊験のあらたかさをうかがうことができます。 近年は交通安全の守り神としての信仰が益々さかんとなっています。 一、高良山(コウラサン) 高良大社の鎮まる高良山は、別名を高牟礼山(タカムレヤマ)・不濡山(ヌレセヌヤマ)とも呼ばれ、ここを起点として背後に耳納山脈が広がっています。 標高312メートルと、それ程高いには感じられませんが、筑前・筑後・肥前三国に広がる九州最大の筑紫平野の中央に突出し、地政的に絶好の位置を占め、古代より宗教・政治・文化の中心、軍事・交通の要衝として歴史上極めて大きな役割を果たして来ました。 山下には筑後川(別称、筑後次郎)が悠々と流れ、この大河の造った大穀倉地帯を一望のもとに納めることのできる眺望の雄大さはほかに較べようもありません。 古く「肥前風土記」に景行(ケイコウ)天皇が西狩の際、高良の行宮(カリミヤ)にまして四隣を経営され、神功(ジングウ)皇后も山門征討に当り山麓の旗崎(ハタサキ)にこられたと伝えられています。 また継体(ケイタイ)天皇の時、筑紫君磐井(ツクシノキミイワイ)の乱にあっては、高良山麓が戦いの最後の舞台となり(日本書紀)、大化改新以後は、山麓の合川町・御井町に筑後国府(コクフ)が置かれ、近くの国分町には国分僧尼寺(コクブンソウニジ)も建立されました。 南北朝時代には、征西将軍宮懐良親王(セイセイショウグンノミヤカネナガシンノウ)はこの山を本陣として敵を筑後川畔に破り、後ここに西征府(セイセイフ)を移されたこともありました。 更に戦国時代に入ると豊後の大友(オオトモ)氏がしばしばこの地に陣して肥筑の諸豪を制圧し、豊臣秀吉も九州征伐に際して吉見嶽(ヨシミダケ/高良山支峰)に陣を敷きました。 これらの史実を考えあわせると高良山は九州の要(カナメ)であり、高良山の動向が九州を左右したことが明らかとなります。 高良山はまさに「タカラの山」であったわけです。 一、御事歴 当社は延喜式内名神大社(エンギシキナイミョウジンタイシャ)で、古くは「高良玉垂宮(コウラタマダレグウ)」と申しました。 歴代皇室の御尊崇たいへん篤く、嵯峨(サガ)天皇の弘仁9年(818年)11月名神に列し、神階は貞観11年(869年)3月従一位、宇多(ウダ)天皇の寛平9年(897年)には正一位へ進まれました。 鎌倉時代まで御造営はすべて勅裁によって行なわれ、筑後国の一の宮・九州総社・鎮西十一ヶ国の宗廟と称えられました。 文永・弘安の蒙古襲来には勅使が参向され、蒙古調伏(チョウプク)なるや叡感あって「天下の天下たるは、高良の高良たるが故なり」との論旨を賜ったと伝えられます。 また10月の大祭には太宰府から勅使が立ち九州九ヶ国の国司・郡司が参集して奉仕するを例としました。 南北朝争乱の時代にも少弐(ショウニ)・菊池・大友・島津の九州四大豪族が「四頭(シトウ)」に任ぜられ、輪番に祭事を執り行っていました。 御神幸祭(ゴジンコウサイ)は称徳(ショウトクテンノウ)天皇の神護景雲元年(767年)10月、勅裁によって始められましたが、中世には当社に属する侍120名、国侍36名、その他筑後一円の神職、社人はもとより、商工業者・村役人・武士団・芸能者など供奉の者1千余人という盛儀になりました。 戦国の争乱で荒廃しましたが、江戸時代になると歴代久留米藩主の崇敬を受け、第2代有馬忠頼(タダヨリ)公は山下の大鳥居、第3代頼利(ヨリトシ)公は現在の御社殿、第7代頼憧(ヨリユキ)公は中門・透塀をそれぞれ造営寄進しました。 また江戸時代の中期寛政4年(1792年)から50年に一度の祭礼として「御神期祭(ゴジンキサイ)」が盛大に執り行われ今日に続いています。 近代では、明治4年(1871年)国幣中社に、大正4年(1915年)には国幣大社に昇格しました。 昭和51年(1976年)には本拝殿解体修理工事が完了、平成19年(2007年)3月に平成の御造営事業が終了。 諸施設も整いつつあり御神威はいよいよ盛んとなっています。 |

| 神社・お寺情報 | 延喜式名神大社、筑後国一宮、別表神社(神社本庁)

本殿:権現造 【平成の大修理】 本殿・幣殿・拝殿 保存修理工事 平成27年(2015年)着工 平成29年(2017年)完工 【大修理奉祝祭】 平成30年(2018年)4月28日~5月6日斎行 【御朱印】初穂料:500円、御朱印帳2種類 |

| 例祭日 | 1月1日:歳旦祭 1月3日:元始祭 2月初午:大学稲荷初午祭 2月11日:紀元祭 2月17日:祈年祭 2月旧正月初子日:子の日の松神事 6月1・2日:川渡祭(かわたりさい)[別名:へこかきまつり] 6月30日:夏越大祓式 10月9日: 例大祭(供日祭/高良山くんち) 10月10日:崇敬会大祭 10月11日:観月祭 11月23日:新嘗祭 12月1日:鎮火祭 12月22日:煤払祭 12月31日:年末大祓式・除夜祭 毎月1日・15日:月次祭(つきなみさい) |

| 神紋・寺紋 |  木瓜

木瓜

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】SFUKU 【 最終 更新日時】2025/03/08 10:58:13 |

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

三輪神社

三輪神社

中山神社(中氷川神社)

中山神社(中氷川神社)

桜田八幡宮

桜田八幡宮

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース