みんなの御朱印

みんなの御朱印

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 |

埼玉県所沢市久米2428 |

五畿八道

令制国 |

東海道 武蔵 |

| アクセス |

西武西武園線西武園 徒歩16分 |

| 御朱印授与時間 |

|

| 電話番号 |

|

| FAX番号 |

|

| 公式サイトURL |

|

| 御祭神 |

誉田別命、比売神、気長足姫尊 |

| 創建・建立 |

延喜21年 |

| 旧社格 |

旧郷社 |

| 由来 |

境内碑

埼玉県指定文化財

八幡神社本殿

所沢市長平塚勝一

鳩峯八幡神社由緒

久米記によれば当鳩峯八幡神社は、延喜二十一年(九二一年)山城國男山鳩峯八幡宮の分祀で、祭神は誉田別命、比賣神、気長足姫命の三神を祀ったと伝えられ、それ以降この峯の小字を鳩峯と称したといわれている。

のち貞永年間(一二三二年~一二五二年)に本社の修覆が行われ、そのときの寄進者が社殿右の羽目板に記載してあると村鑑は伝えている。

元弘三年五月(一三三三年)新田義貞は鎌倉討征のみぎり、八国山に陣をしき、当社に戦勝を祈願された。そのとき、兜を脱いで掛けた松を兜掛松、鎧を置いた跡へ勧請した稲荷を兜稲荷と称した。

天正十九年十一月(一五九一年)徳川家康は社領五石を寄進され、以後代々引継がれて、幕末まで及んだ。

慶長十三年(一六〇八年)本殿雨覆の修繕が地頭の竹本茂兵衛、高井助兵衛、山田権右エ門、中根伝七郎の連名で行われ、そのときの棟札が現存している。

従来覆殿及幣殿、拝殿は茅葺屋根であったのを明治末年ブリキ板に葺替えたが、老朽甚だしく、昭和三十五年現在の銅板に葺替えた。

現在の本殿は一間社流造、押目板葺、素朴な見世棚造型式で、特に向拝部の遺構の虹梁、組物、化粧垂木等に室町時代初期の建築資材と様式がそのまま遺存し埼玉県下の社殿では最古のもので、学術上、美術上貴重な建造物として、昭和四十三年三月県の有形重要文化財として指定された。

昭和四十六年埼玉県と所沢市によって防火施設が一て整備された。これらを記念して、当社は由緒をここに誌し、永く石にとどめた。

前記の久米記、村鑑の原本は遠く既になく、わずかに久米郷旧跡誌(慶長十六年)輔録の記録によって誌す。

昭和四十七年二月

所沢市教育委員会委員長

八幡神社氏子会長 平塚義角撰並書

境内掲示板

鳩峯八幡神社

鎮座地 所沢市久米鳩峯二四二八番地

*祭神

誉田別尊・比売神・気長足姫尊

*由緒

鎮祭は延喜二十一年(九二一)山城國(京都)男山鎮座、石清水八幡宮を分祀し勧請したと伝えられる。

貞永年間(一二三二)に社殿を修復し、元弘三年(一三三三)五月、新田義貞公鎌倉討伐の折、八國山の勝軍塚に陣し、当社に参拝して戦勝を祈願したと伝える。境内には参拝の時兜をかけた「兜掛けの松」、鎧を置いた所に祀った「鎧稲荷」の祠の旧蹟がある。

天正十九年(一五九一)十一月、徳川家康公、社領御朱印五石を寄進され、代々将軍より幕末まで寄進される。

慶長十三年(一六〇八)地頭竹本茂兵衛正信・山田権右衛門・中根伝七郎・高井助兵衛が社殿を修復す。

本殿は一間社流れ造り、見世棚形式の木造建築で、県内に数少ない室町時代以前の古社建造物である。昭和四十三年三月二十九日に、埼玉県有形文化財に指定される。

明治五年村社、大正十年郷社に列す。

*攝社

八坂神社 祭神―須佐之男命

社殿は所沢市指定有形文化財(昭和四十二年九月七日指定)で、江戸時代・天保十四年(一八四三)の繊細な彫刻がほどこされる、すぐれた建造物である。

水天宮 祭神―安徳天皇

江戸時代より庶民信仰厚く、安産・家運繁栄の神として崇敬されている。

*祭事

元旦祭-一月一日 春祭-三月十五日 例大祭-四月十五日 夏祭-七月十五日(八坂神社祭礼) 秋祭-九月十五日 新嘗祭-十一月二十三日 大祓-十二月三十一日

水天宮例大祭-一月五日(水天宮祭典・初だるま市) 月次祭-毎月五日

平成七年八月

所沢市観光協会

新編武蔵風土記稿

久米村

八幡社 社領五石慶長十一年ノ棟札アリ時ノ地頭山田權右衞門中根傳七郞高井某等ノ名アリ當社鎭座ハ元弘三年五月ニテ新田義貞ノ願主ナリト云傳フ 別當 佛眼寺 新義眞言宗多磨郡靑梅村金剛寺末王禪山釋迦院ト號ス本尊釋迦ノ立像ヲ安ス天正十九年十一月社領五石ノ御朱印ヲ藏ス其丈ニ入東郡久米鄕ト記セリ |

| 神社・お寺情報 |

御神燈 八幡宮 佛眼寺住法印宥戒納之 文化十一年(1814)

境内掲示板

埼玉県指定文化財(建造物)

八幡神社本殿付棟札一枚

指定 昭和四十三年三月二十九日

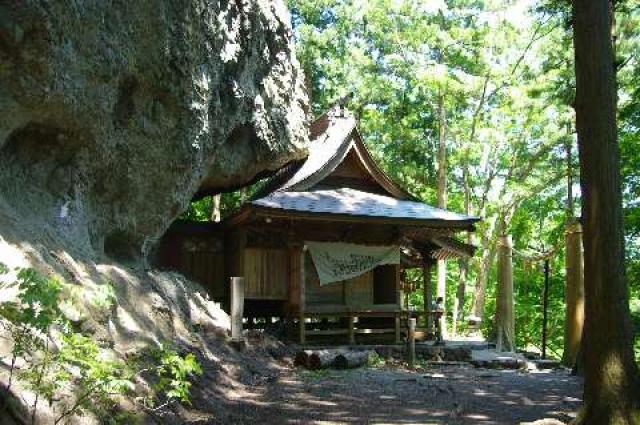

本殿は覆殿の中にあり、切妻造平入の前面の屋根が曲線形に長くのびて向拝となる、正面一間の一間社流造の木造建築です。

石積の基壇上に地覆といって、最下部を固める横木を組み、その上に向拝を付した板葺の母屋を立ち上げています。

この建物については慶長十三年(一六〇八)の棟札が残されていますが、この棟札は屋根材を利用してあり、屋根を修理したときのものと思われます。

創建についてはより古く、向拝部のみに床を付けた見世棚造と呼ばれる、室町時代に民衆が祀った小規模な社殿様式を伝えていることなどから、室町時代と考えられています。

※平入...屋根の棟と平行な面に出入口がある

※向拝...社殿の正面にある葺きおろしの屋根、庇をつけたところ

※流造...屋根の前方が長く伸びて向拝を覆い、庇と母屋が同じ流れで葺いてあるつくり

所沢市指定文化財(建造物)

八坂神社本殿

指定 昭和四十二年九月七日

天保十四年(一八四三)造営の本殿は、石積みの基壇上のかめ腹に載る、桁行八十六センチメートル・梁間五十八センチメートル・総丈一〇三センチメートルの総樫造柿葺の建造物で覆屋によって保護されています。もともと長久寺の西側を通る鎌倉街道に沿って鎮座していましたが、明治四十年(一九〇七)に鳩峯八幡神社境内に移されました。

向拝部の蟇股部分には、素晴らしい竜の彫刻があり、脇障子に鶴亀の彫刻、正面扉の戸脇にも竜が彫られています。構造・装飾とも優秀な作であることや建築年代・従事した工匠が明確であることなどから、市の指定文化財となりま した。

※総樫造...すべての部材が樫の木のつくり

※柿葺...厚さ3ミリ程度に薄くはいだ板(柿板)で葺いた屋根

※蟇股...梁や桁の上に置かれる山形の部材

平成三十年一月

所沢市教育委員会 |

| 例祭日 |

4月15日 |

| 神紋・寺紋 |

未登録

未登録

|

| 更新情報 |

【

最終

更新者】ムンク

【

最終

更新日時】2025/05/04 11:08:36

|

※神社やお寺など日本文化の専門企業が算出している日本唯一のオリジナルデータですので、ご利用になりたい法人様やマスコミの方々は

こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

近くのお城

近くのお城

神社・お寺検索

※は必須です

※「神社・お寺両方」を選ぶと、一度に全て検索ができ大変便利です。プレミアム会員限定の機能となります。登録は

こちら。

みんなの御朱印

みんなの御朱印 自分の御朱印

自分の御朱印 みんなの参拝記録

みんなの参拝記録 自分の参拝記録

自分の参拝記録 みんなの動画

みんなの動画 自分の動画

自分の動画 基本情報

基本情報

未登録

未登録

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

中之嶽神社

中之嶽神社

お種の社(多鯰ガ池弁天宮内)

お種の社(多鯰ガ池弁天宮内)

御産稲荷大神(広島東照宮境内社)

御産稲荷大神(広島東照宮境内社)

.gif)

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース