4.0

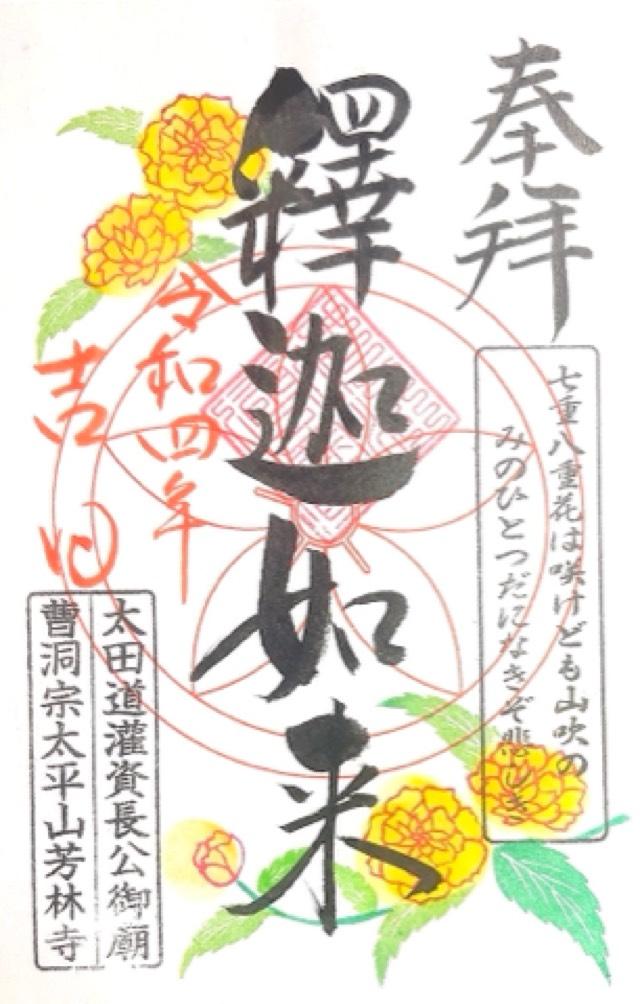

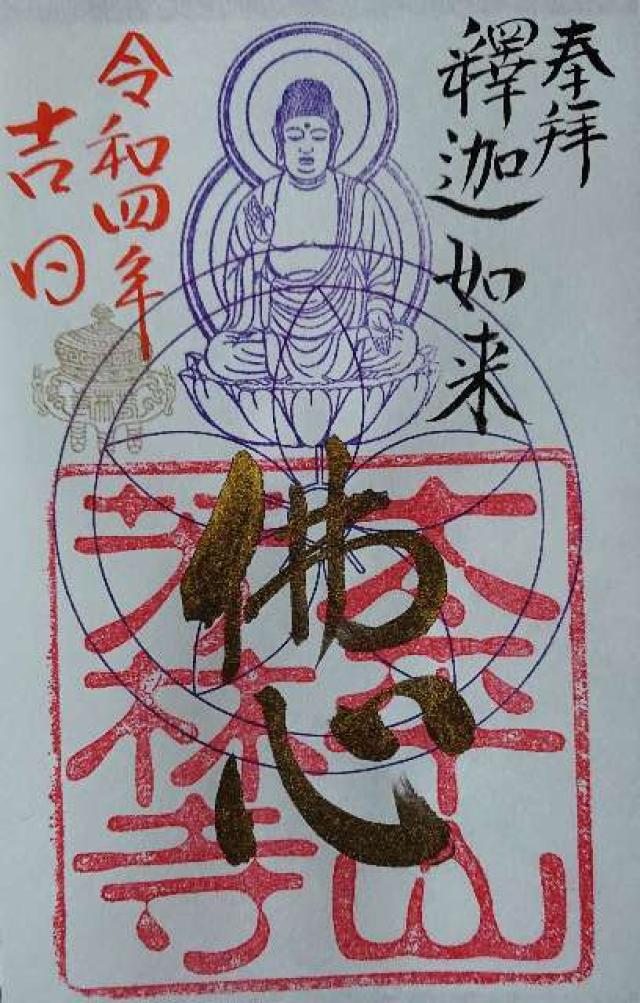

大平山 芳林寺

(ほうりんじ)

埼玉県さいたま市岩槻区本町1-7-10

みんなの御朱印

みんなの御朱印

|

|

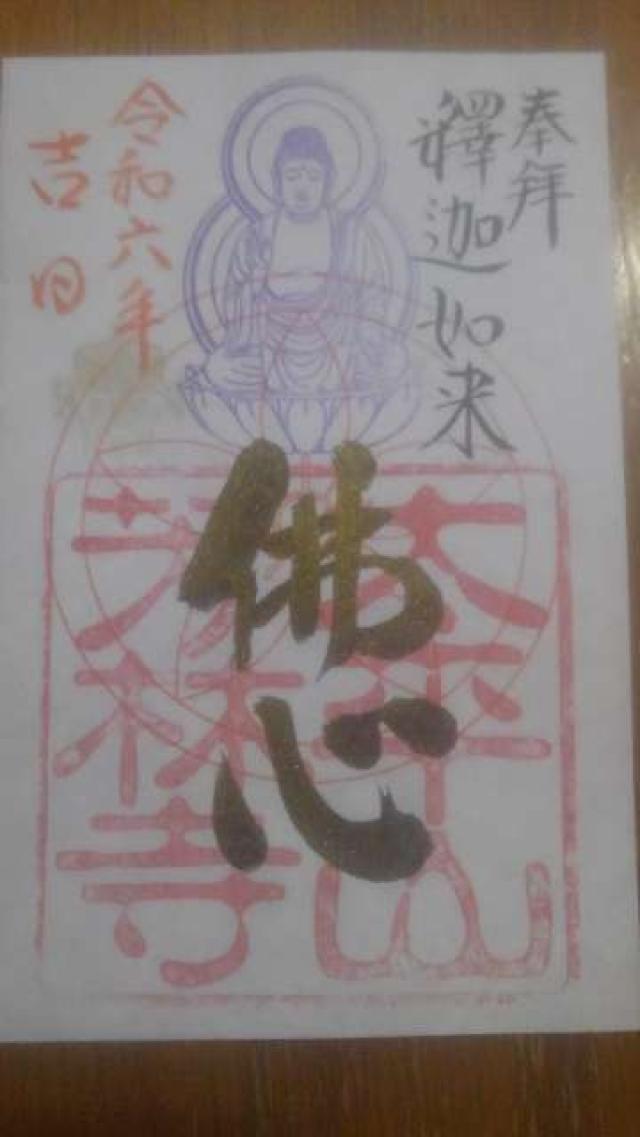

(thonglor17さん)

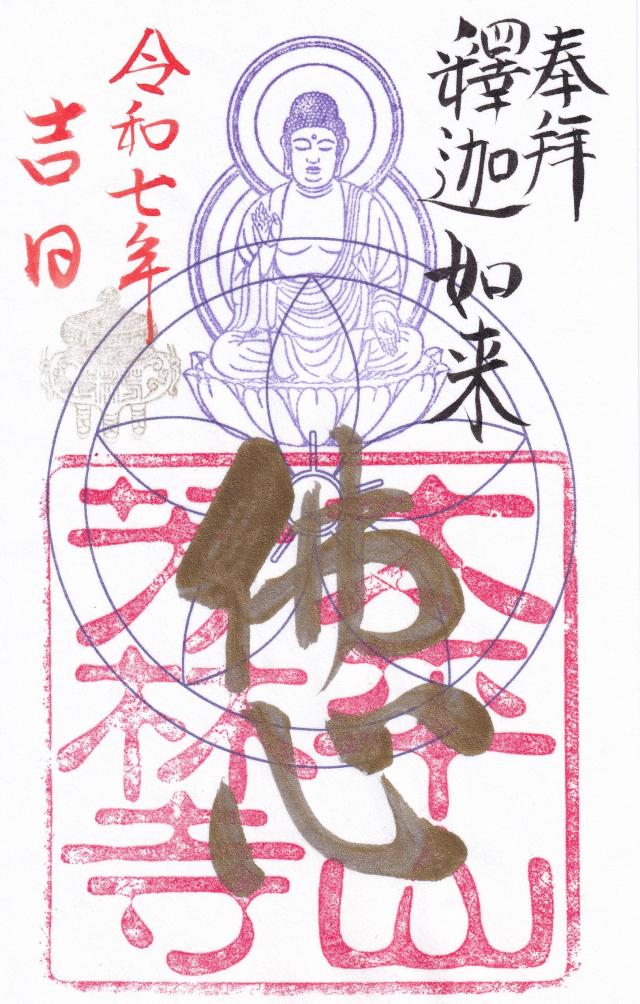

4

御朱印日:2025年4月19日 08:15

|

|

|

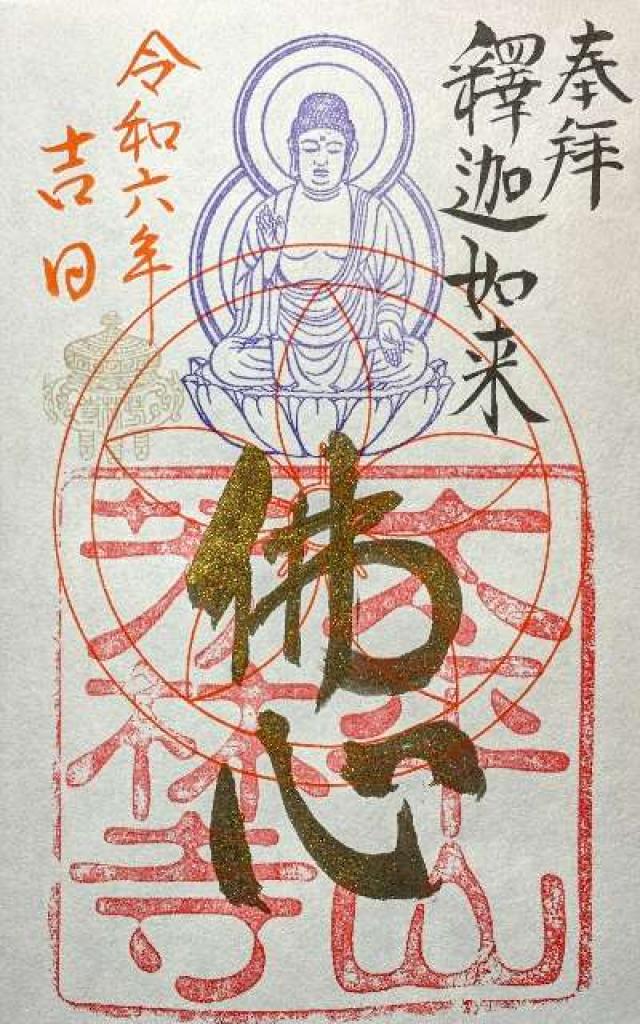

(thonglor17さん)

3

御朱印日:2025年4月19日 08:15

|

|

|

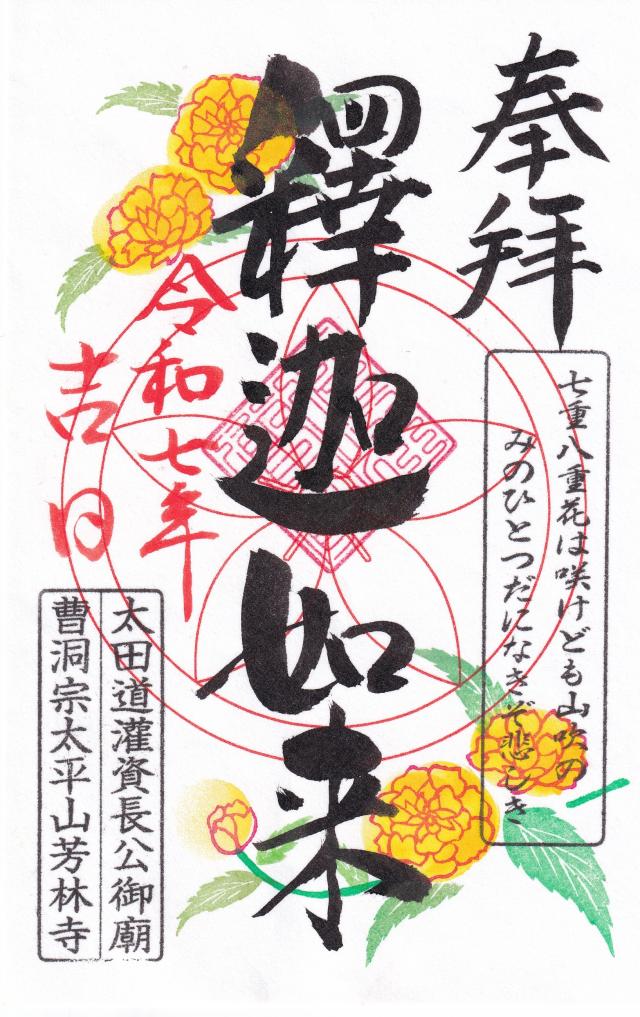

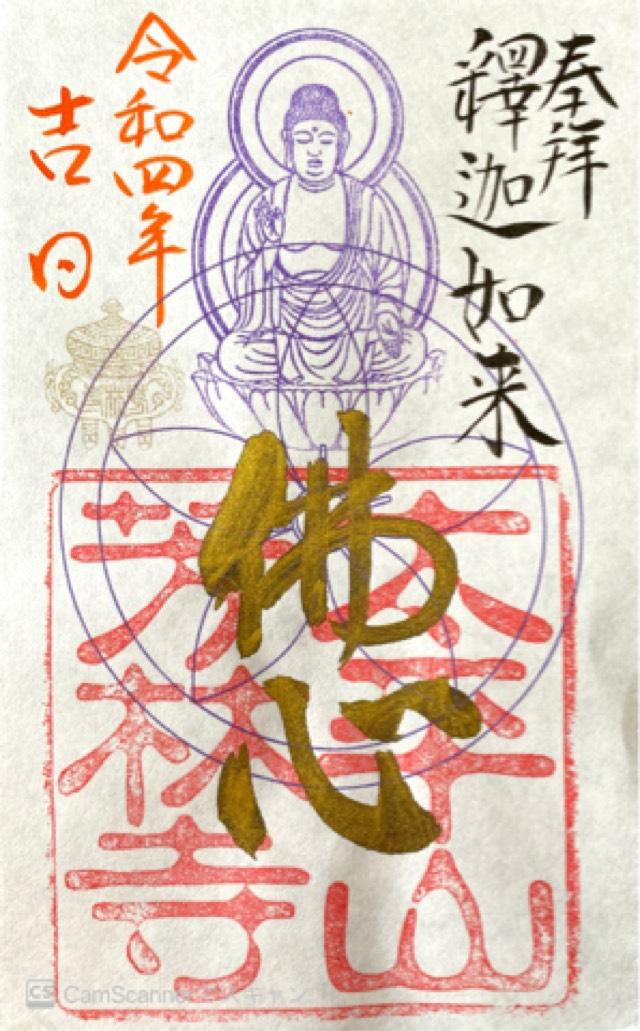

(sugarさん)

13

御朱印日:2024年12月29日 09:58

|

|

|

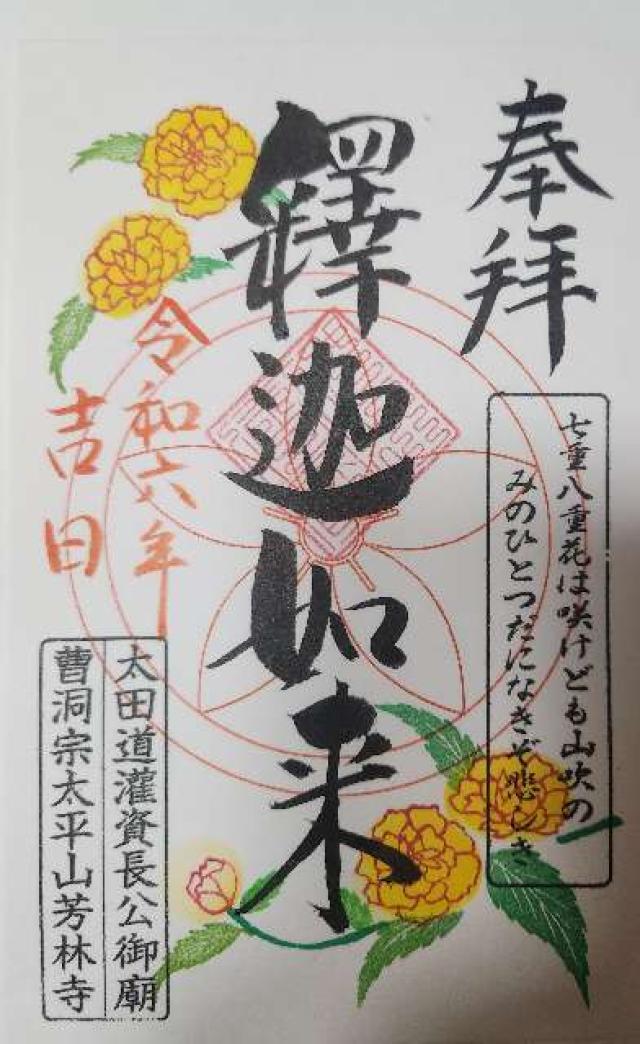

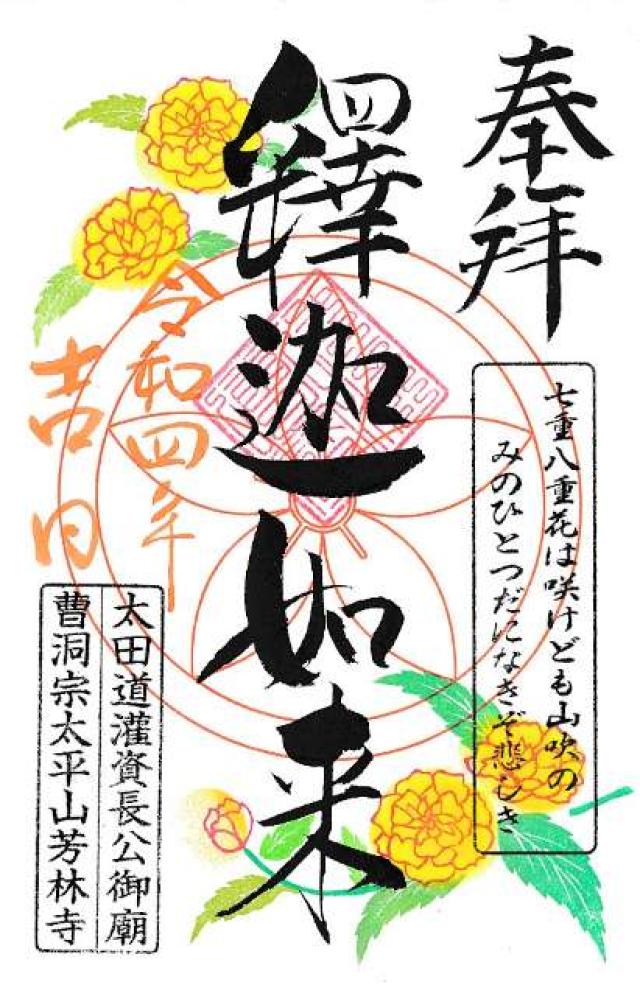

(鬼軍曹ってゆーかさん)

35

御朱印日:2024年12月18日 00:00

|

|

|

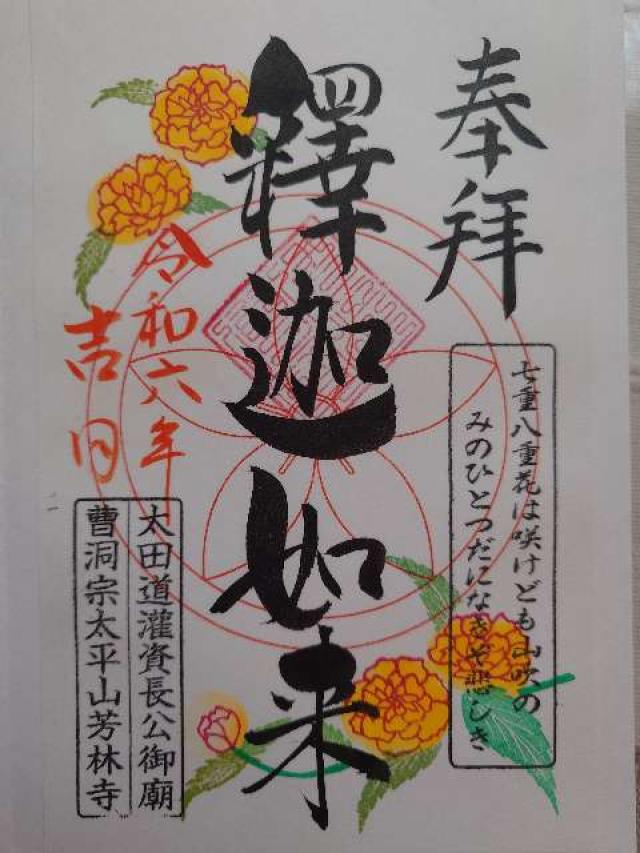

(太郎左さん)

24

御朱印日:2024年9月1日 15:45

|

|

|

(おがおが1262さん)

49

御朱印日:2024年2月9日 00:00

|

|

|

(トモッチさん)

79

御朱印日:2022年12月31日 00:00

|

|

|

(しんのすけさん)

82

御朱印日:2022年11月27日 12:30

|

|

|

(忍さん)

78

御朱印日:2022年11月12日 14:30

|

|

|

(tokuさん)

83

御朱印日:2022年6月28日 00:00

|

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

|

|

(たろささん)

おすすめ度:

★★★★★

1

1

84

参拝日:2021年7月19日 00:00

|

|

|

(thonglor17さん)

おすすめ度:

★★★★★

0

0

5

参拝日:2025年4月19日 08:15

|

|

|

(sugarさん)

おすすめ度:

0

0

17

参拝日:2024年12月29日 09:58

|

|

|

(おがおが1262さん)

おすすめ度:

★★★★

0

0

73

参拝日:2024年2月9日 00:00

|

|

|

(単身オヤジさん)

おすすめ度:

0

0

88

参拝日:2023年5月28日 00:00

|

|

|

(トモッチさん)

おすすめ度:

★★★

0

0

129

参拝日:2022年12月31日 10:50

|

|

|

(しんのすけさん)

おすすめ度:

★★★★

0

0

117

参拝日:2022年11月27日 12:30

|

|

|

(忍さん)

おすすめ度:

0

0

90

参拝日:2022年11月12日 14:30

|

|

|

(あさひなさん)

おすすめ度:

0

0

90

参拝日:2022年11月11日 13:02

|

|

|

(しゅうさん)

おすすめ度:

0

0

11

参拝日:2022年6月28日 00:00

|

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 |

埼玉県さいたま市岩槻区本町1-7-10 |

五畿八道

令制国 |

東海道 武蔵 |

| アクセス |

東武野田線岩槻 徒歩2分 |

| 御朱印授与時間 |

|

| 電話番号 |

0487577670 |

| FAX番号 |

|

| 公式サイトURL |

|

| 御本尊 |

釈迦如来 |

| 宗派 |

曹洞宗 |

| 創建・建立 |

|

| 由来 |

境内碑

曹洞宗太平山芳林寺由緒

当寺は、釈迦如来を本尊とし、静岡県藤枝市にある龍池山洞雲寺の末寺にして、覚翁文等禅師(洞雲寺四世)を開山とする禅刹である。

境内墓地から応永、享徳年号の墓石が発見されていることから、古くから当地に寺院が存したものと思料されるが、所伝によると、比企郡松山城に在った太田道灌公が延命地蔵尊を尊信し、松山城を築くにあたり堂宇を建てこれを祀り太平山地蔵堂と称したが、その後、文明十八年(一四八六年)七月二十六日道灌公が主君・扇ヶ谷上杉定正に謀殺されるや、その遺骨(遺髪とも云う)を堂側に埋葬して、香月院殿春苑道灌大居士と諡したのであった。

しかし、永正十七年(一五二〇年)八月火災に罹り烏有に帰したため、その後、曾孫・太田三楽斎資正公は居城であった太田道真公・道灌公父子が築城した岩槻城下の当地にこれを移し、再建全く成って大鐘を掛け宝殿が空にそびえたという。そして五十石を寄進され常住の資に充てられた。

なお、道灌公が相州伊勢原の上杉定正の館で暗殺された時、父の太田道真公と道灌公の養子・太田資家公(岩槻城主)が、道灌公の遺髪や分骨をもらい受け、越生町の龍穏寺と岩槻の芳林寺に埋葬したとの言い伝えもある。

資正公の正室であり、岩槻城主・太田氏資公の母公が生前に禅門に帰依して芳林妙春尼と号していたが、永禄十年(一五六七年)三月八日逝去するにおよび陽光院殿芳林妙春大姉と諡し、開基となしてその法号に因み、寺号を芳林寺と改めたのであった。

また氏資公は北条氏康の娘(長称院)を妻に迎え、小田原北条氏に属していたが、永禄十年八月二十三日里見氏との上総三船山の合戦で、殿軍を努め討死したので、その亡骸を当寺に埋葬し太崇院殿昌安道也大居士と諡した。

天正十八年(一五九〇年)徳川家康公関東入国に伴い、高力清長公が岩槻城主に封ぜられるや、当寺の荒廃しているのを嘆き大修理を加え復興した。

そして、嫡男・高力正長公が慶長四年(一五九九年)三月二十二日卒したとき当寺に葬り、快林院殿全室道機大禅定門と諡したのである。この間いくばくもなくして火災に遭い堂宇悉く灰燼に帰したが、高力忠房公がこれを再び復興造営した。

それ以来年月を歴てまたも文化八年(一八一一年)二月十八日焼失し、現在の本堂は天保十二年(一八四一年)五月再建したものといわれる。

明治四年(一八七一年)県庁が一時岩槻に置かれた際、一部仮庁舎として使用されたとも伝えられている。

昭和五十三年十月

太平山芳林寺

岩槻市観光協会

追記 平成二十三年三月の東日本大震災により被災した為、現在の本堂は、平成二十九年十月に新築落慶したものである。

平成二十年八月盂蘭盆再建

境内掲示板

岩槻城・太田道灌・芳林寺

岩槻城は、室町時代に古河公方足利成氏の執事扇谷(上杉家)持朝の命を受け、長禄元年(一四五七)太田道真・道灌父子が築城したと伝えられる。

文明十八年(一四八六)、太田道灌が神奈川県伊勢原にあった主君・上杉定正の館で暗殺された時、父の道真と道灌の養子・太田資家(岩槻城主)が伊勢原に行き、道灌の遺骨や遺髪をもらい受けてきたと言われている。

そして、それらは埼玉県越生町の龍穏寺と芳林寺に分けられて丁重に葬られ、今日まで供養されている。

また、芳林寺は太田三楽斎資正が、東松山城(埼玉県東松山市)の上代難波田正直に娘婿として活躍していた頃に、同地ゆかりの地蔵堂を岩槻に移したと伝えられ、資正の嫡男・太田氏資(岩槻城主)の時代に名前を地蔵堂から「芳林寺」と改めて、母・芳林妙春尼の御霊をはじめ、多くの合戦で亡くなった将兵や町内外の檀家の方々の御先祖の御霊を供養して、現在まで続いている由緒ある禅寺である。

新編武藏風土記稿

埼玉郡岩槻城並城下町市宿町

芳林寺 禪宗曹洞派駿河國志太郡藤枝宿洞雲寺ノ末 太平山ト號ス 本尊釋迦 開山覺翁文等文祿四年七月二十六日示寂 相傳フ當寺往古ハ地藏寺ト號シ比企郡松山ニアリシカ 太田大和守資高母芳林尼追福ノタメ永祿十年當所ニ移シ 堂塔ヲ修造シ地藏寺ヲ改メテ芳林寺ト號セリ 故ニ資高ヲ以テ開基トナセリト 境內ニ資高ノ墳墓タテリ 當寺開基昌安道也居士永祿十二年八月二十三日ト彫レリ 鍾樓 元文元年鑄造ノ鐘ナリ 太神宮白山合社 稻荷社 地藏堂 |

| 神社・お寺情報 |

やまぶき寺

境内碑

芳林寺本堂由緒

天正十八年(一五九〇年)徳川家康公関東入国に伴い、高力清長公が岩槻城主に封ぜられるや、当寺伽藍の荒廃を嘆き、大修理を加え復旧したが、まもなく火災にあったため、孫の二代目城主・高力忠房公が再建したという。

のちに文化八年(一八一一年)またもや焼失したため、天保十二年(一八四一年)五月に再建されたものである。

明治三十年五月、二十八世近代中興定観戒禅大和尚の代に、それまで茅葺であったものを、屋根小屋替、瓦葺とした。

昭和四十六年五月、三十一世重興道含潤一大和尚の代に三州釉薬瓦に屋根葺替。

その後、家紋入り天井及び向拝・内陣・東序・西序修復工事施工。

平成五年三月、開山堂建立。

平成十五年二月、二月、三十二世再中興道龍裕幸大和尚の代に向拝床板張及び北西側納戸増築。

平成二十三年(二〇一一年)三月十一日の東日本大震災により本堂傾斜し、危険につき二年後に解体除却。

當寺三十二世再中興道龍裕幸大和尚、総代・世話人に諮り、旧本堂の虹梁、彫刻、天井板を使用し、再建を決定。

平成二十六年(二〇一四年)八月十九日付、建築確認済。同年十月、桂状改良工事(長さ四・五メートル、百三本)にて地盤補強し、平成二十七年(二〇一五年)四月、基礎工事施工。同年十月一日から建方開始、十月十八日上棟。通し梁縦七間半を七本、横八間半を二本入れる。

本堂大間入ロの丸柱四本と内陣須弥壇の来迎柱二本は、埼玉県秩父産のケヤキを使用、内陣入口の丸柱四本は、北陸白山のケヤキを使用、外側柱は、三重県尾鷲産のヒノキを使用。室中トコ桂は、日光東照宮杉並木の杉を使用。

平成二十九年(二〇一七年)五月八日付、工事検査済。同年八月二日完成引渡、同年十月二十八日落慶大法要厳修。

境内掲示板

さいたま市指定文化財 (史跡)

太田氏資宝篋印塔

昭和五十三年三月二十九日指定

太田氏資は、関東戦国期の武将太田資正の嫡男です。父資正が関東管領上杉氏側に属しており、武蔵の国に勢力をのばしてきた北条氏康・氏政父子と対峙し援軍要請のため留守にしていた間に、氏資は北条氏の勢力下に入りました。

永禄七年(一五六四)、資正と弟政景は常陸の国に逃れ、氏資は北条氏の女婿となり父資正の後を継いで岩槻城主となりました。

本塔は永禄十年(一五六七) 八月に上総三船山で討死した氏資の供養のために建立された供養塔です。材質は砂岩、総高一・一四メートル、塔幅三十二センチメートル、正面に次の銘文が刻まれています。

当寺 神袛

梵字(阿字) 昌安道也

開基 居士

永禄十一年八月廿三日

宗教法人芳林寺

さいたま市教育委員会

配布物

太田道灌公とやまぶきの花

ある日、道灌が鷹狩りの途中で雨に降られてしまい、民家に立ち寄り蓑(みの・雨具)を貸して欲しいと頼んだところ、住んでいた女性は黙って山吹の花を差し出しました。

このことを不思議に思った道灌は、屋敷に戻り家臣にその話をしたところ、女性は「後拾遺和歌集」に載っている

七重八重花は咲けども山吹のみのひとつだになきぞ悲しき

という和歌にもとづき、「実のなき」を「蓑なき」にかけていることを教えられました。

八重山吹の花には実がならないのと同じように私の家にはお貸しする蓑がございません。という返事だったのです。自分の教養のなさを嘆き以後、歌の道に励み、文武両道の達人になったと言われています。

境内碑

埼玉県庁が最初に設置された芳林寺

明治四年(一八七一年)十一月十四日、埼玉県入間県の設置が太政官布告で令達され た際、県庁の位置は埼玉県は岩槻とされ、ここ芳林寺に最初の県庁舎が設置されました。

当時の岩槻は城下町として賑わっていましたが、岩槻で県庁の事務を執ったのはわずかの間、まもなく浦和に移転してしまいました。

その当時の逸話が、北條清一氏の著書に記されています。

「廃藩と剣客の悲哀」

岩槻町長秋葉保雄氏の話

廃藩置県となって、「埼玉県庁を埼玉郡岩槻町に置く」ということになって、県庁の仮庁舎は岩槻町芳林寺内に置かれたものです。その頃は、南埼、北埼に分かれていなくて埼玉県埼玉郡と呼んでいた。岩槻藩は二万三千石大岡司膳正の城下町であった。

明治四年、芳林寺に仮庁舎が置かれ、初代の県令(知事)は鹿児島県士族野村盛秀が任 命され、大書記官が白根多助、大参事が吉田清秀という人だった。大岡藩からも平野正信児玉親廣などという人材が県吏に採用された。

当時の話として、岩槻町は県庁を邪魔者扱いにして追っ払ったので、県庁が浦和に移されたように伝えられているが、これはとんでもない間違いで、事の真相はこうなんです。

藩士で家老格の家柄 名前は憚るが剣道の達者な男があった。旧幕時代は剣道ができれば立派に家門が立っておったのであるが、廃藩置県後は剣術では飯が食えない。この男が県庁へ仕官したい希望を抱いていたが、頭が出来ないので採用されない。それを遺恨に思って、芳林寺の仮庁舎へ長刀の落し差しかなんかで出かけて、さんざん嫌味を並べて毎日のように暴れたのですな。藩中で相当努力があったし、うるさく暴れるので、こんなうるさいところへ県庁は置かなくてもよいとついに移転となったものです。この男が嫌味を並べて暴れさえしなかったら、岩槻は県庁所在地として、今頃は県の首都で大いに発展していたろうと思うのです。そう思うと、この没常識漢の仕打ちがうらめしくも思われる。

「武州このごろ記」北條清一著 日本公論社 昭和十年七月刊

境内掲示板

田中保画伯の略歴

(一八八六~一九四一)

今なお”幻の巨匠”といわれる洋画家。

明治十九年、岩槻藩士田中収の四男として太田町(現さいたま市岩槻区本町四丁目)に 生まれる。同三十七年埼玉県立浦和中学校(現県立浦和高校)を卒業し、十八才で単身 米国シアトルに渡る。農家の手伝いなどをしながらオランダ人画家フォッコ・タダマの 画塾で学ぶ。

大正七年、シアトル市公立図書館展示室で、初の個展開催、好評を博す。

同年、妻で詩人・美術評論家のルイーズと共に、パリに移住。

昭和元年には、サロン・デ・ナショナルの審査員となり、会員に推薦される。

同十六年、第二次世界大戦のさなかパリで没す。

同二十一年には、パリで盛大な遺作展が開かれる。

作品は、日本人としての繊細な感覚と西欧の技法を見事に融合させ、大胆な構図と色彩により、パリ画壇でも高く評価された。

特に”裸婦のタナカ”として、国際的に名声を博した。

パリで死去するまで、一度も故国に帰ることのなかった異色の日本人画家である。

昭和十六年四月二十四日、フランス国パリ市、第十五区セーヴル街百五十番地客死

華佛院彩聖獨保居士 行年五十六才

昭和十八年七月十八日、妻ルイーズから送られた保の遺髪・遺品が、田中一の手により

芳林寺の田中家の墓所に埋葬された。

現在、埼玉県立近代美術館に、保の作品多数が収蔵されている。

境内碑

太田道灌公事績

太田資清入道道真の嫡男、源六郎資長従五位下、左衞門大夫、備中守、のちに剃髪して道灌と号した。

扇谷上杉定正の家宰として仕え、長禄元年(一四五七)、父道真とともに江戸城、岩槻城、川越城を築き、各地の乱を平定するなど、主家や関東の安寧のためその知略の才をいかんなく発揮した。

また、つねに古今の兵書を読んで軍法の道に達し、和歌や漢籍にも通じるなど文武兼備の名将として名高い。

しかし、道灌公の威徳を恐れた山内・扇谷の両上杉氏により、「謀反の企てあり」として、文明十八年(一四八六)七

月二十六日、相州糟屋の上杉定正の館において謀殺される。享年五十五才。

亡骸は荼毘に付したのち、分骨をゆかりの地である岩槻の當寺にも埋葬したと伝えられる。

大正七年十一月十八日追贈従三位

法名 香月院殿春苑道灌大居士

境内碑

太田氏資公事績

天文十二年(一五四三)岩槻城主太田三楽斎資正の嫡男として誕生。初名源五郎資房。

武勇に勝れた若武者であったが、関東における情勢の変化により父資正と政治的に対立。家臣たちに推戴され永禄七年(一五六四)岩槻城主となり、領地の経営に力を尽した。

小田原北条氏に属し、北條氏政の妹を妻に迎え、名を資房から氏資と改める。

永禄十年(一五六七)八月二十三日、里見氏との上総三船台の合戦で、北条軍の殿軍を努め、家臣五十三騎と共に討死享年二十五才。従五位下大善大夫。

芳林寺開基。

法名 當寺開基太崇院殿昌安道也大居士

當寺三十二世誌 |

| 例祭日 |

|

| 神紋・寺紋 |

未登録

未登録

|

| 更新情報 |

【

最終

更新者】thonglor17

【

最終

更新日時】2025/04/20 09:44:29

|

※神社やお寺など日本文化の専門企業が算出している日本唯一のオリジナルデータですので、ご利用になりたい法人様やマスコミの方々は

こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

近くのお城

近くのお城

神社・お寺検索

※は必須です

※「神社・お寺両方」を選ぶと、一度に全て検索ができ大変便利です。プレミアム会員限定の機能となります。登録は

こちら。

みんなの御朱印

みんなの御朱印 4

御朱印日:2025年4月19日 08:15

4

御朱印日:2025年4月19日 08:15

3

御朱印日:2025年4月19日 08:15

3

御朱印日:2025年4月19日 08:15

13

御朱印日:2024年12月29日 09:58

13

御朱印日:2024年12月29日 09:58

35

御朱印日:2024年12月18日 00:00

35

御朱印日:2024年12月18日 00:00

24

御朱印日:2024年9月1日 15:45

24

御朱印日:2024年9月1日 15:45

49

御朱印日:2024年2月9日 00:00

49

御朱印日:2024年2月9日 00:00

79

御朱印日:2022年12月31日 00:00

79

御朱印日:2022年12月31日 00:00

82

御朱印日:2022年11月27日 12:30

82

御朱印日:2022年11月27日 12:30

78

御朱印日:2022年11月12日 14:30

78

御朱印日:2022年11月12日 14:30

83

御朱印日:2022年6月28日 00:00

83

御朱印日:2022年6月28日 00:00

自分の御朱印

自分の御朱印 みんなの動画

みんなの動画 自分の動画

自分の動画 みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

自分の参拝記録

自分の参拝記録 基本情報

基本情報

神社年間総合人気ランキング

神社年間総合人気ランキング

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

新着更新

新着更新

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース