2.5

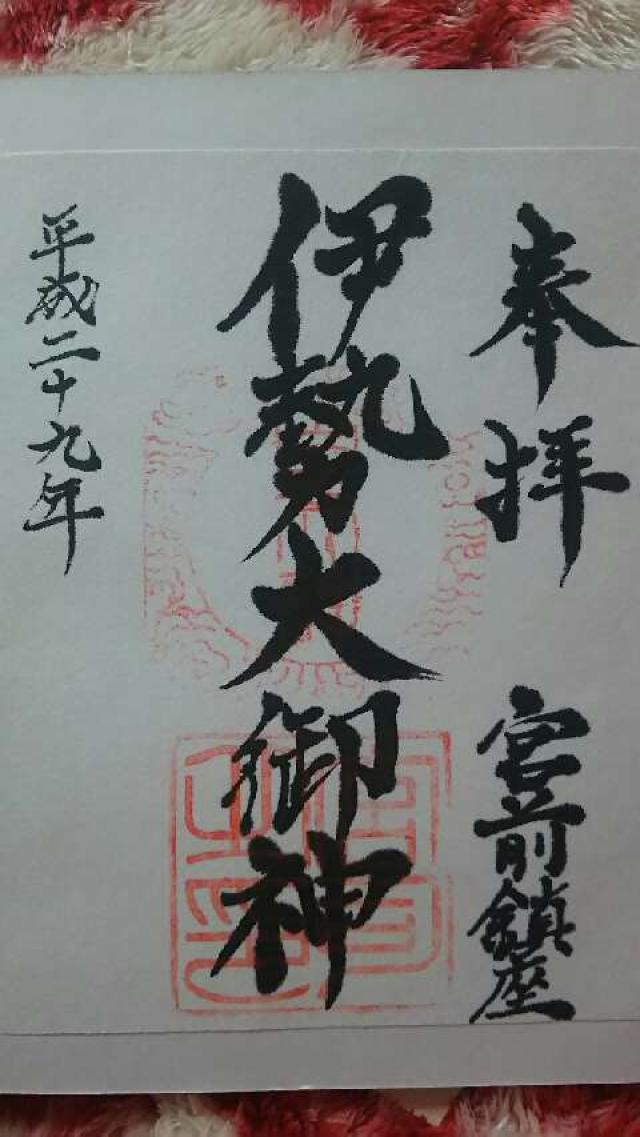

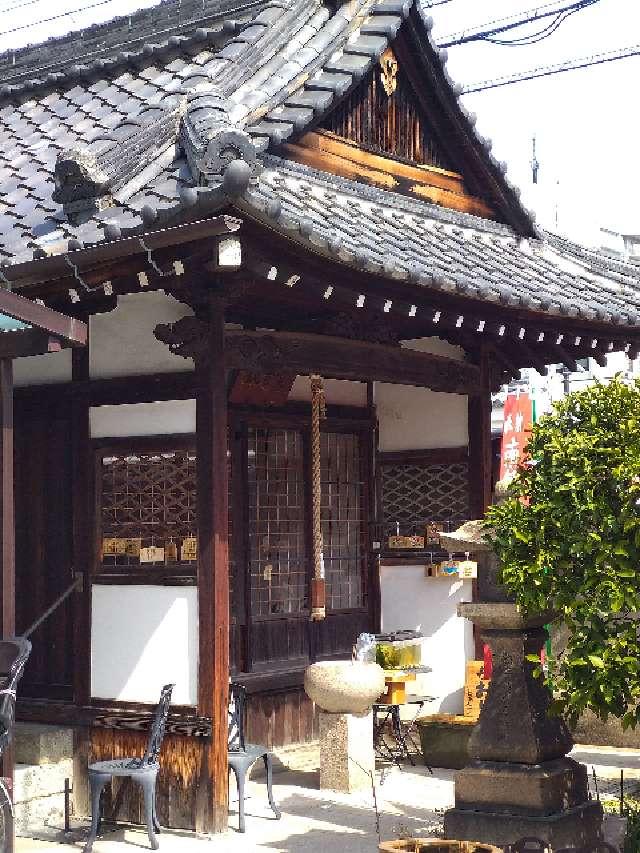

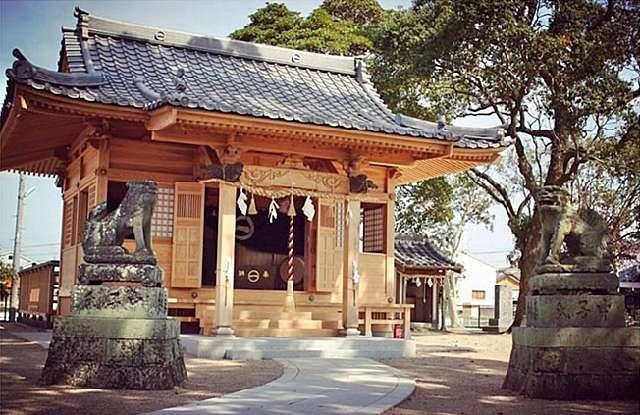

伊勢大御神上大神宮

(いせおおみかみかみだいじんぐう)

福島県南相馬市鹿島区南柚木字宮前18

みんなの御朱印

みんなの御朱印

|

|

(やっくるさん)

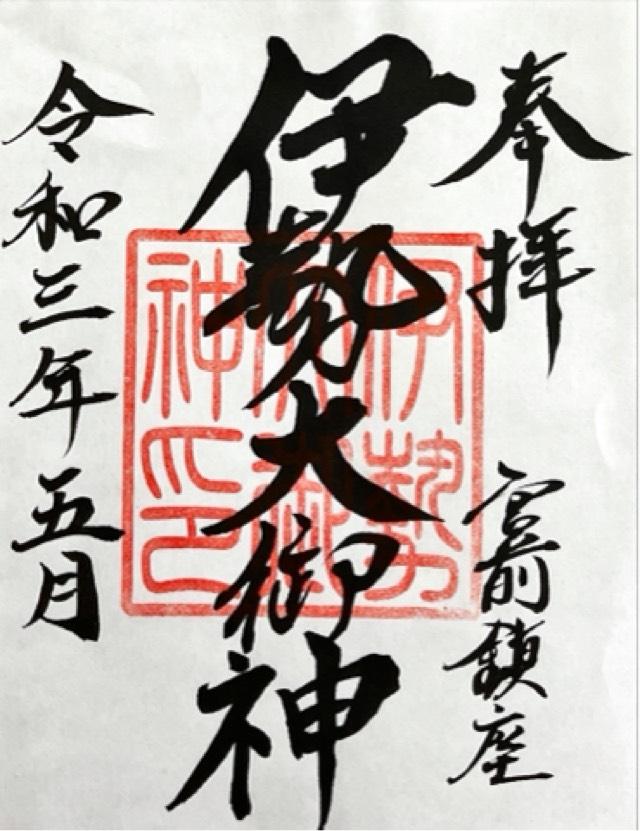

45

御朱印日:2021年5月30日 10:45

|

|

|

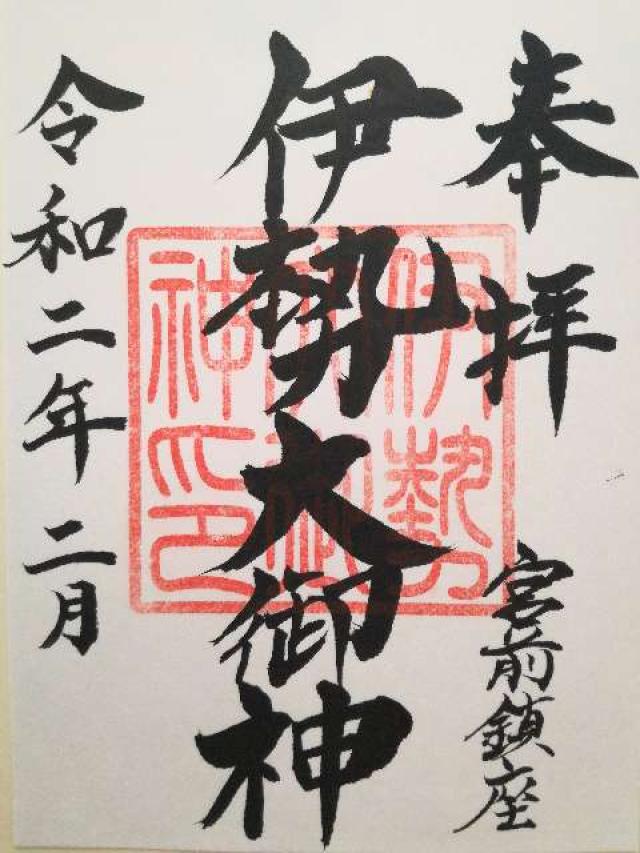

(こうさん)

39

御朱印日:2020年2月22日 00:00

|

|

|

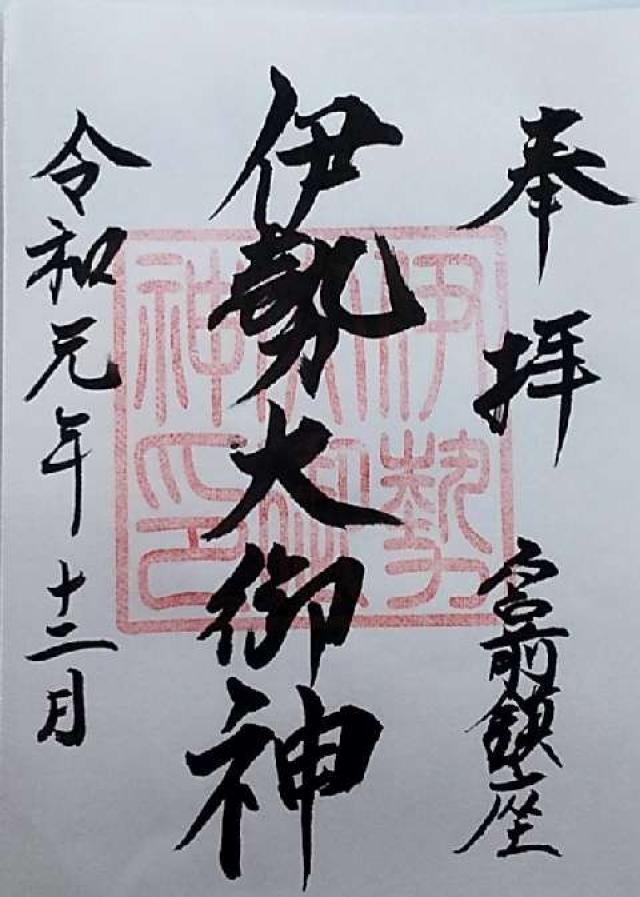

(hiroさん)

38

御朱印日:2019年12月27日 00:00

|

|

|

(優雅さん)

42

御朱印日:2017年11月12日 00:00

|

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

|

|

(優雅さん)

おすすめ度:

★★★

2

2

114

参拝日:2017年11月12日 00:00

|

|

|

(こうさん)

おすすめ度:

★★

0

0

28

参拝日:2020年2月22日 00:00

|

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 |

福島県南相馬市鹿島区南柚木字宮前18 |

五畿八道

令制国 |

東山道 陸奥 |

| アクセス |

JR常磐線鹿島 徒歩41分 |

| 御朱印授与時間 |

|

| 電話番号 |

|

| FAX番号 |

|

| 公式サイトURL |

|

| 御祭神 |

天照大御神荒魂の撞賢木厳之御魂天疎向津比売命 |

| 創建・建立 |

応永13年2月 社殿を創建 |

| 旧社格 |

|

| 由来 |

由緒書によれば、光考天皇の時代、清和天皇の皇子である貞純親王の遠孫である相国岩松蔵人源義政という者がおり、皇室の子孫であることから伊勢神宮を篤く崇敬していた。応永12年(1405年)の秋になり奥州の真野郷・山中郷を拝領すると、義政は中里家・嶋家・蒔田家ら家臣50数名を連れて海路でやってきた。順調に奥州の海岸へやってきたものの、どこが真野郷なのか誰も知る由がなく皆迷ってしまっていた。その時、船の帆柱に二羽の鳥が止まり3回鳴き、陸の方へ飛び立っては船に向かい3回鳴き、また船に来て数回鳴いたという。これを見た義政は「これはきっと崇敬する伊勢大神宮の御加護によるものだ。きっとこの地こそが真野郷に違いない。」と思い、家臣らとともに上陸した。義政たちが上陸した海岸付近は「鳥崎村(現・鹿島区鳥崎)」、伊勢大神宮の神霊を奉じた御座所を立てた地を「王内(現・鹿島区大内)」と名付けられたという。

応永13年(1406年)春、義政は八沢浦地区の南に伊勢大神宮の神殿と館を築いた。そのため館のある地は「南屋形村(現・鹿島区南屋形)」と名付けられた。同年秋になり、義政は伊勢国の度会五十鈴川に坐す天照皇太神宮に参拝し、御式を奉斎して、神宮祠官の長である荒木田朝臣より天照皇太神宮の分霊を受けた。従三位度会家行の遠孫である四日市日光太夫という者を伊勢から招いて神主とし、同年9月16日には「天照皇太神宮」と名付け、南屋形の地へ皇太神宮の分霊を祀り、武運長久・封内鎮護を祈願したという。現在も鹿島区南屋形地区には四日市という地名が残されている。

陸奥相馬氏十七代当主の相馬利胤は武運長久を当社に祈願するなど、殊に篤く天照皇太神宮を崇敬していた。南柚木の地が伊勢神宮の鎮座地に似ているということで、南柚木の地の清い場所に社殿を新築し、社地の名前を字宮前へと改めた。天正11年(1584年)には、日光太夫の六代の孫である鈴木大太夫を祭主として奉斎させたという。現在も鈴木家が宮司社家として奉斎している。

その後も藩主の尊崇篤く、神領奉納や社殿の修理、武運長久祈願などが行われた。明治維新までは社殿の修繕は藩費で行われたという。明治3年に、神社名を天照皇太神宮から伊勢大御神へと改称した。その後も現在に至るまで12年に一度「遷宮祭」が行われるなど、地域の崇敬を集めている。 |

| 神社・お寺情報 |

|

| 例祭日 |

|

| 神紋・寺紋 |

九曜

九曜

|

| 更新情報 |

【

最終

更新者】優雅

【

最終

更新日時】2017/11/24 16:39:12

|

※神社やお寺など日本文化の専門企業が算出している日本唯一のオリジナルデータですので、ご利用になりたい法人様やマスコミの方々は

こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

近くのお城

近くのお城

神社・お寺検索

※は必須です

※「神社・お寺両方」を選ぶと、一度に全て検索ができ大変便利です。プレミアム会員限定の機能となります。登録は

こちら。

みんなの御朱印

みんなの御朱印 45

御朱印日:2021年5月30日 10:45

45

御朱印日:2021年5月30日 10:45

39

御朱印日:2020年2月22日 00:00

39

御朱印日:2020年2月22日 00:00

38

御朱印日:2019年12月27日 00:00

38

御朱印日:2019年12月27日 00:00

42

御朱印日:2017年11月12日 00:00

42

御朱印日:2017年11月12日 00:00

自分の御朱印

自分の御朱印 みんなの動画

みんなの動画 自分の動画

自分の動画 みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

自分の参拝記録

自分の参拝記録 基本情報

基本情報

神社年間総合人気ランキング

神社年間総合人気ランキング

九曜

九曜

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

新着更新

新着更新

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース