みんなの御朱印

みんなの御朱印

|

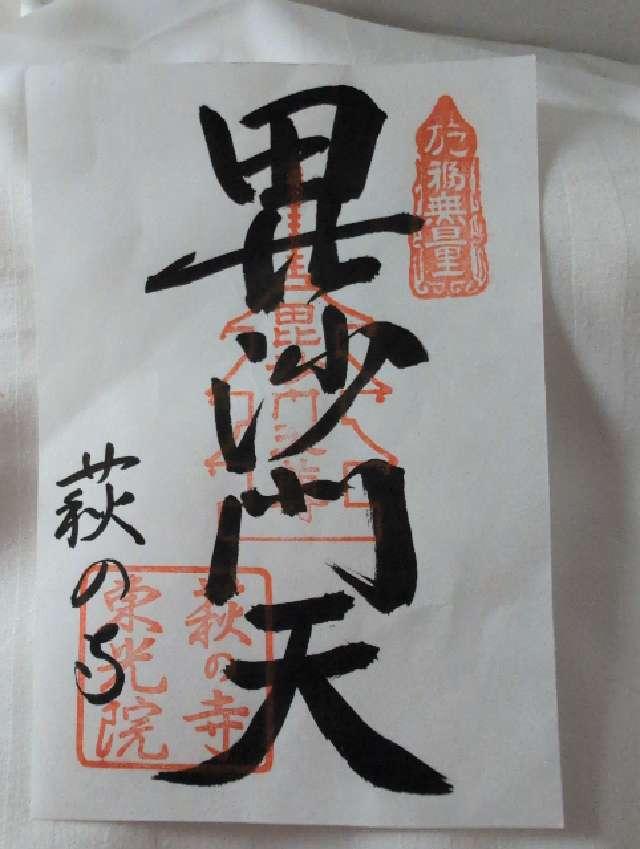

(リリーさん)

15

御朱印日:2025年9月7日 21:35 15

御朱印日:2025年9月7日 21:35

|

|

|

新西国第十二番札所

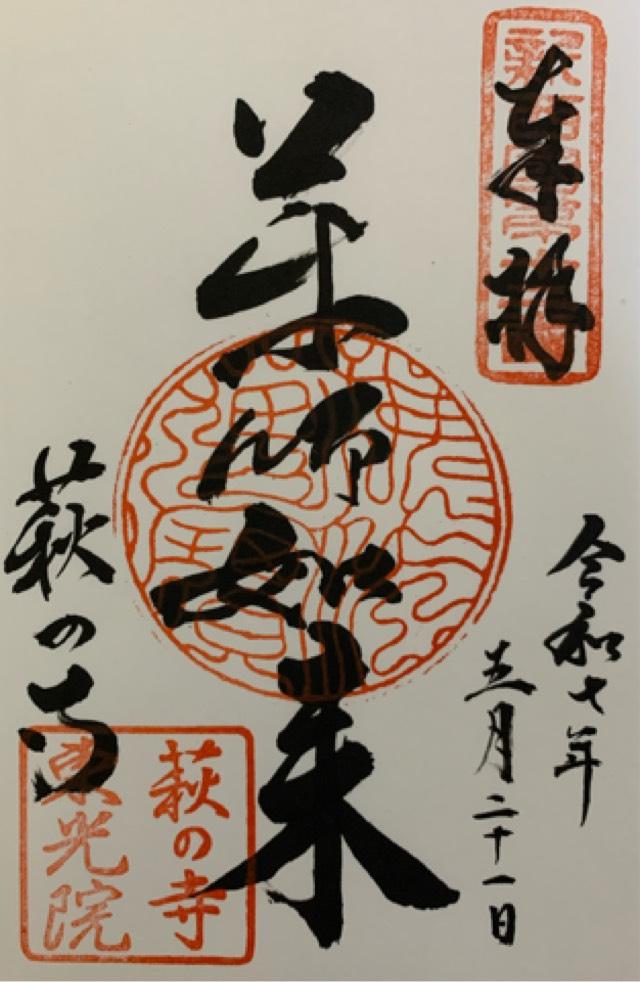

(はまちゃんさん)  21

御朱印日:2025年5月21日 00:00 21

御朱印日:2025年5月21日 00:00

|

|

|

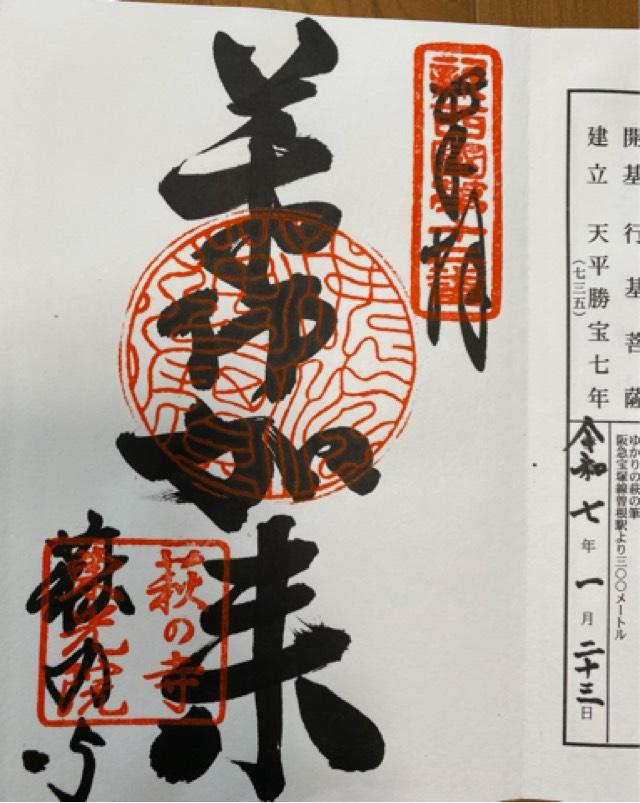

(melody0104さん)

19

御朱印日:2025年1月23日 15:30 19

御朱印日:2025年1月23日 15:30

|

|

|

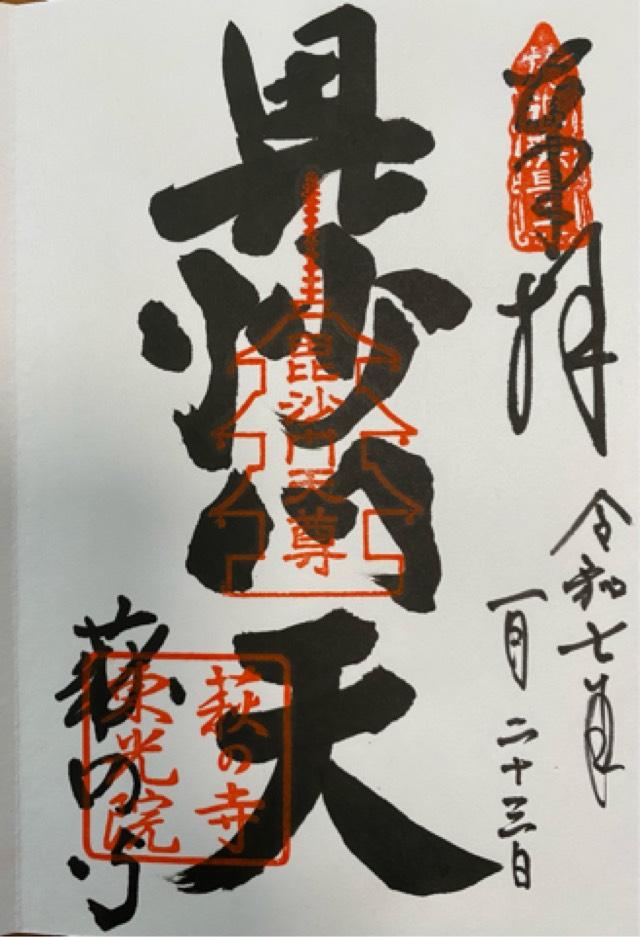

(melody0104さん)

20

御朱印日:2025年1月23日 15:30 20

御朱印日:2025年1月23日 15:30

|

|

|

限定立体御朱印

(おまいりりんごさん)  21

御朱印日:2024年12月7日 14:15 21

御朱印日:2024年12月7日 14:15

|

|

|

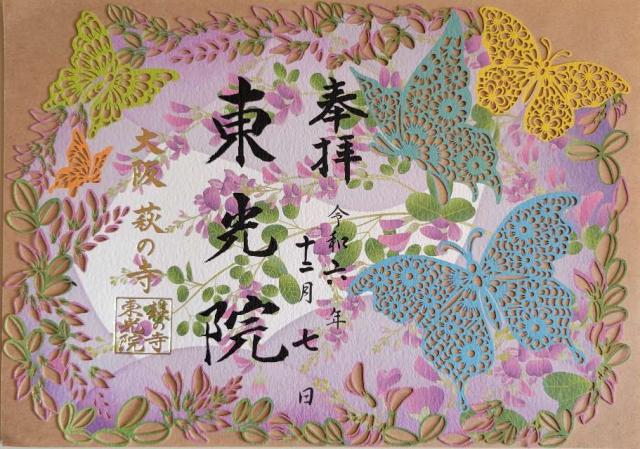

切り絵御朱印(台紙あり)

(おまいりりんごさん)  19

御朱印日:2024年12月7日 14:15 19

御朱印日:2024年12月7日 14:15

|

|

|

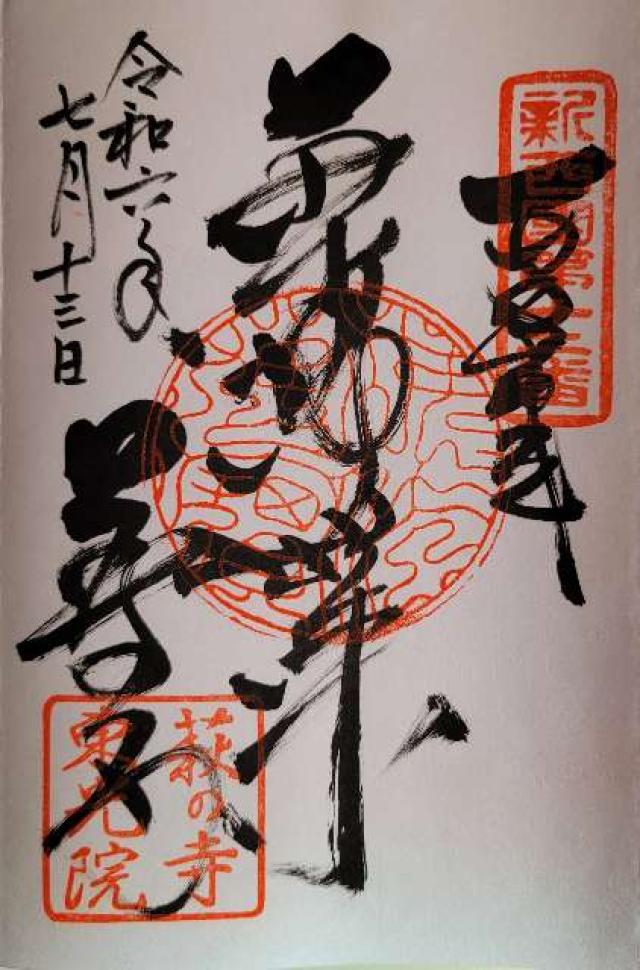

(おまいりりんごさん)

18

御朱印日:2024年7月13日 15:15 18

御朱印日:2024年7月13日 15:15

|

|

|

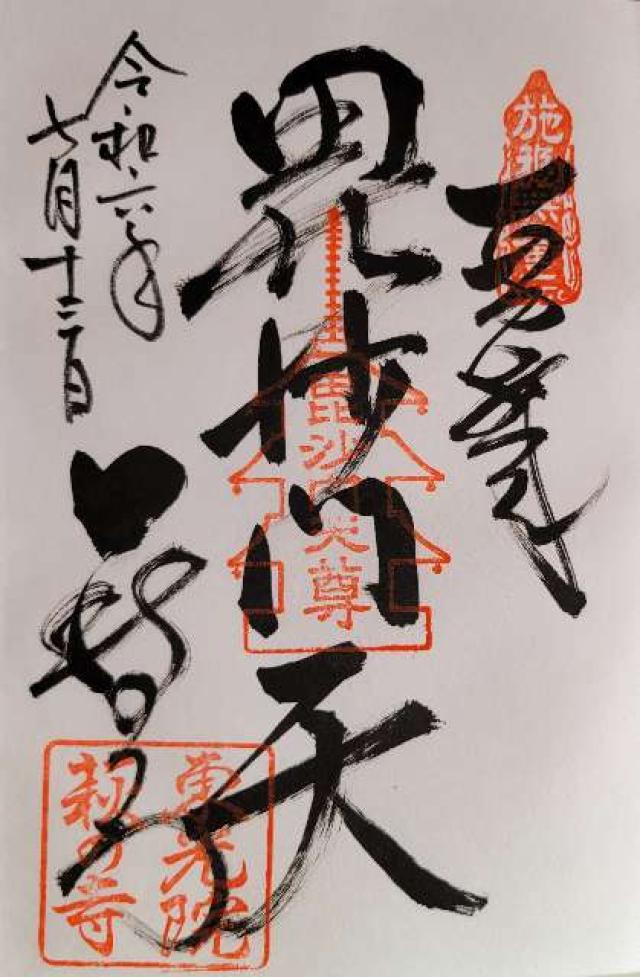

(おまいりりんごさん)

8

御朱印日:2024年7月13日 15:15 8

御朱印日:2024年7月13日 15:15

|

|

|

(yukaさん)

16

御朱印日:2024年6月6日 13:14 16

御朱印日:2024年6月6日 13:14

|

|

|

(ボッスンさん)

31

御朱印日:2024年5月26日 00:00 31

御朱印日:2024年5月26日 00:00

|

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

|

|

|

|

|

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 大阪府豊中市南桜塚1-12-7 |

| 五畿八道 令制国 |

畿内 摂津 |

| アクセス | ・阪急電車曽根駅より徒歩5分 ・名神豊中インターチェンジより車で10分 ・阪神高速豊中北ランプより車で5分 ・中国自動車道豊中インターチェンジより車で10分 |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | 0668523002 |

| FAX番号 | 0668433876 |

| 公式サイトURL | https://www.haginotera.or.jp/ |

| 御本尊 | 薬師如来坐像

妙覚道了大権現尊像 こより十一面観世音菩薩立像 あごなし地蔵大菩薩三尊像 毘沙門天三尊像 |

| 宗派 | 曹洞宗 別格地 |

| 創建・建立 | 天平勝宝7年(735年)行基菩薩開基 |

| 由来 | 萩の寺の略史

東光院萩の寺は、天平7年(735)行基開創による曹洞宗別格地寺院です。 もとは大坂豊崎の里(摂津国西成郡豊崎村下三番、現在の北区中津)にあって、境内に萩多く、通称「萩の寺」として親しまれ、「南の四天王寺、北の東光院」と並び称された格式ある古刹でした。 大正3年(1914)、阪急電車敷設により現在地に移転しました。 永い歴史の中には様々の変遷を経ておりますが、なかでも戦争にはばまれ、移転復興も中途の仮住まいを余儀なくされ、かつての名刹の偉容を知る人も少なくなって久しい時代もありました。近年境内整備・堂宇再建も徐々に進み、その中で判明した史実も少なからずあります。そうした点を、ふまえながら、当山の二百余年の歴史を略記します。 |

| 神社・お寺情報 | ●御詠歌 詣り来て 袖ぬらしけり 萩の寺 花野にあまる 露の恵みに ●札所等 新西国霊場 第12番札所 昭和59年に新西国霊場御本尊・秘仏十一面観音立像を開扉し修理に出したところ、乾漆が欠けた部分から、こよりで編んだ衣状のものが現れました。詳しく調べて見ると頭部から足元まで、すっぼりと、こよりによって編まれた衣服をまとい、その上から漆と金箔が塗られていることがわかりました。 寺伝によると、南北朝時代、建武の中興(1333年)を成し遂げながら足利尊氏の謀叛で吉野に追われ、南朝を開いたあと悲運の生涯を閉じた後醍醐天皇(1288〜1339年)の菩提を弔うため、南朝の女官たちが帝を偲んで法華経八巻を写経し、その紙をこよりにして衣に編み、この観世音菩薩像にお着せしたといわれています。 安永8年(1779)、盛徳院(徳川家康公の長女、亀姫)により川崎東照宮造営に際し、その観音堂の御本尊として寄贈されました。その後、寺基の移転とともにこの伝承も途絶え、像の所在もわからなくなっていましたが、修理の工程で偶然にもこの観音像が幻の「こより観音」であることが確認されたのです。 新西国第十二番霊場御本尊 こより十一面観世音菩薩立像 聖徳太子御作 後醍醐帝念持仏 新西国第十二番霊場御本尊 こより十一面観世音菩薩立像 聖徳太子御作 後醍醐帝念持仏 昭和62年、古く傷んだこよりは像の胎内に納め、新たに京都黒谷の和紙に印した約1500人の奉納写経紙で調整した「こより大衣」を全身にお着せして、650年ぶりに本来の姿を復原しました。 伎芸上達・女人守護の霊験著しく新西国第十二番札所の御本尊として本堂におまつりされています。 |

| 例祭日 | 毎月のご縁日 ・1日道了大権現お一日参り (火神商神、火盗厄除、心願成就、鉄道・航空交通安全) ・24日あごなし地蔵尊ご縁日 (歯痛・口中の病平癒、水子供養、子授・子安、良縁招来、家内安全) 年中行事 ・元日〜15日出世開運・学業合格 仁孝天皇 毘沙門天王初詣(阪急沿線西国七福神集印巡り) ・2月3日節分星まつり 追儺式 節分星まつり ・3月最終日曜日春彼岸大せがき法要 ・5月初旬三十三観音まつり 【秘仏 こより観音、一年に一度の開扉】 (お砂踏み巡拝(厄除願懸霊場)、洗心写経会など) 【平成27年度日程】 5月3日(日・祝)・4日(月・祝)・5日(火・祝)・6日(水・振休) こより観音のご宝前で洗心写経とともに、一巡すれば西国並びに新西国三十三ヶ所霊場を巡礼したのと同じご利益が受けられます。 新西国三十三ヶ所は昭和7年に発足し、西国三十三ヶ所に含まれない主要な観音霊場を対象に、三都新聞連合(大阪時事新報、神戸新聞、京都日々新聞)の企画で一般公募により選定されました。 戦争で一時中断しますが、戦後再び復活。昭和47年、欠番を補充、新たに客番を加えて現在の形に整いました。須磨寺、延暦寺、四天王寺と三度にわたる出開帳を経て今日に至り、多くの巡拝者を迎えています。 ・三十三観音まつり7月7日〜15日の間の日曜日盂蘭盆大せがき法要 ・8月23・24日あごなし地蔵尊 延命祭 【三体一願地蔵尊(大本願守護、水子供養、子授子安)ご開扉】 (千体仏供養) 毎月24日は、あごなし地蔵尊のご縁日となっています。歯痛・口中の病平癒、水子供養、子授・子安・大本願守護の霊験あらたかで、8月23日・24日はあごなし地蔵延命祭として一年一度の大法会を勤修しています。 ・8月23日夕万灯会こどもまつり 9月中旬〜下旬萩まつり道了祭 子規忌へちま供養 まつりの期間中、正岡子規居士を偲んで献句を募り、その中の特選句をヘチマに萩の筆で書写して句碑にお供えし、子規の霊をおなぐさめする、100余年つづく萩の寺伝統の行事です。 ・道了大権現採灯大護摩供 (9月23日) ・秋彼岸大せがき法要 (9月24日) 毎年9月中旬から下旬は、萩の花が最盛りで多くの参拝者が訪れます。 期間中、萩の寺では[大茶会]をはじめとする多彩な催しが行われます。23日は世界の恒久平和と人と自然との共生を祈る祭典[道了大権現採灯大護摩供]、24日には創建以来続く[秋彼岸大せがき法要] 勤修の他、寺宝の特別展示や住職による法話、献笛・箏曲奉納、弦楽アンサンブル奉納、萩の四季俳句会、野点茶席なども行われます。 ・へちま供養 へちま供養道了大権現採灯大護摩供 道了大権現採灯大護摩供野点茶席 野点茶席12月第2土曜日大般若会 ・(ゆく年くる年の開運厄除け、立春大吉、鎮防火燭) 大般若会 |

| 神紋・寺紋 |  未登録

未登録

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】服装の乱れは心の乱れ 【 最終 更新日時】2025/09/17 19:27:09 |

神社年間総合人気ランキング

神社年間総合人気ランキング

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

新着更新

新着更新

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース