みんなの御朱印

みんなの御朱印

|

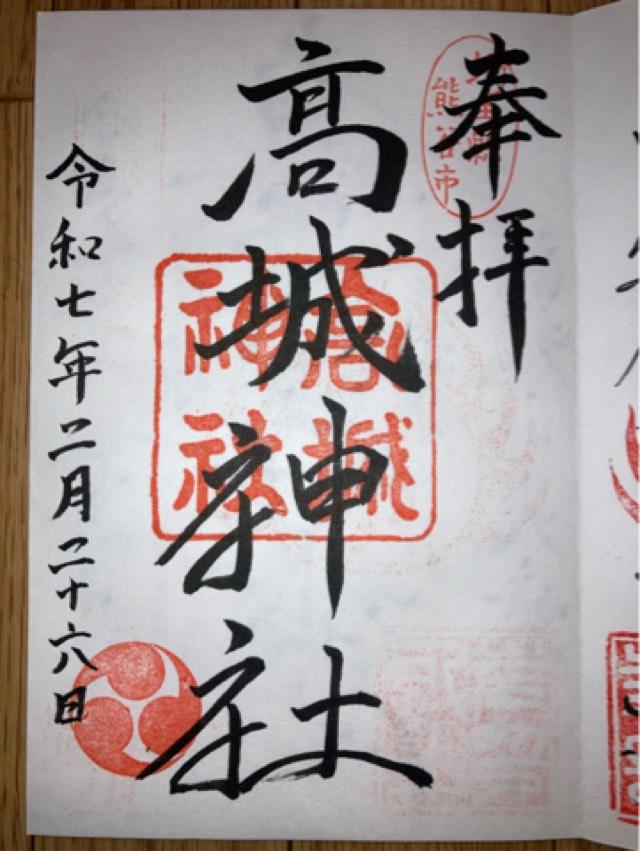

(ぴよぴよさん)

26

御朱印日:2025年2月26日 00:00 26

御朱印日:2025年2月26日 00:00

|

|

|

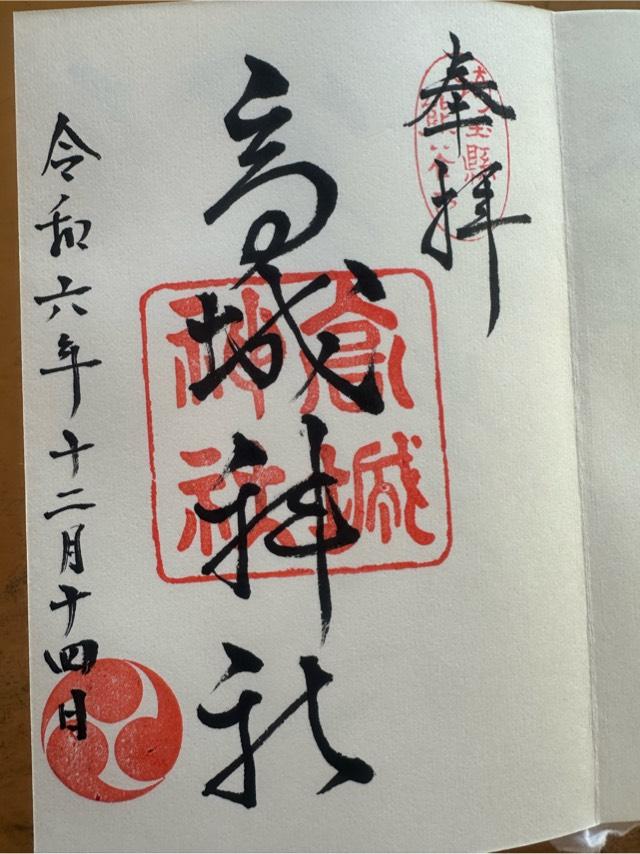

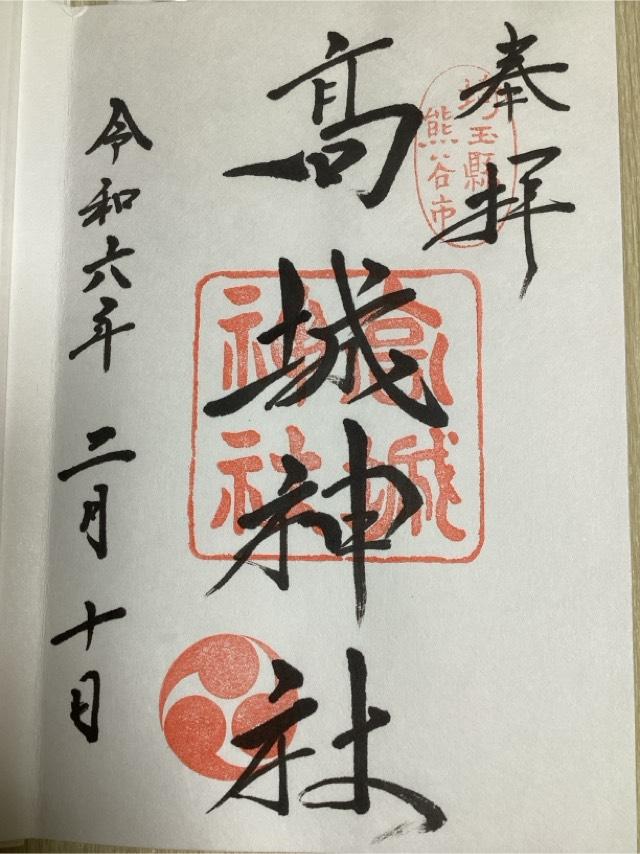

(ゆういっちさん)

4

御朱印日:2024年12月14日 00:00 4

御朱印日:2024年12月14日 00:00

|

|

|

(sugarさん)

8

御朱印日:2024年11月23日 15:30 8

御朱印日:2024年11月23日 15:30

|

|

|

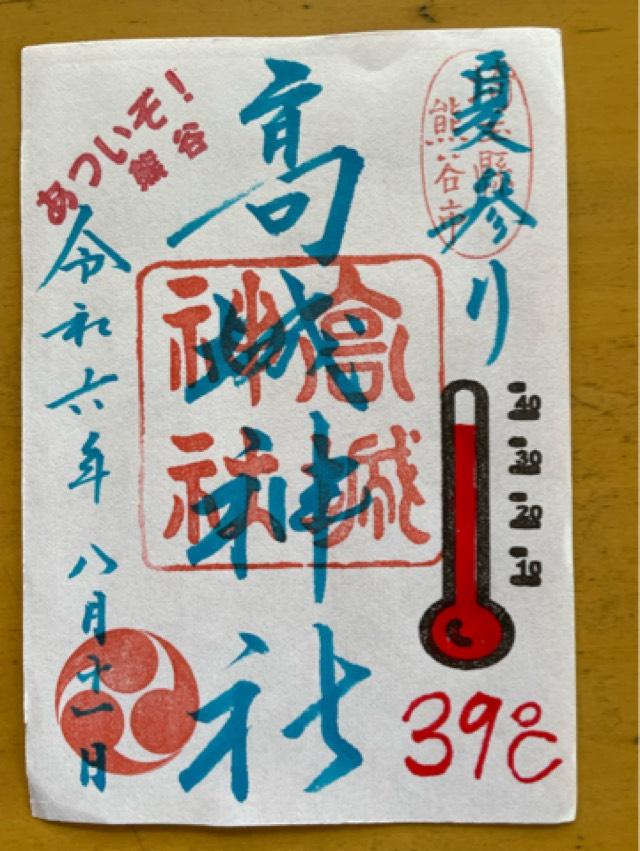

(もみじさん)

62

御朱印日:2024年8月11日 14:42 62

御朱印日:2024年8月11日 14:42

|

|

|

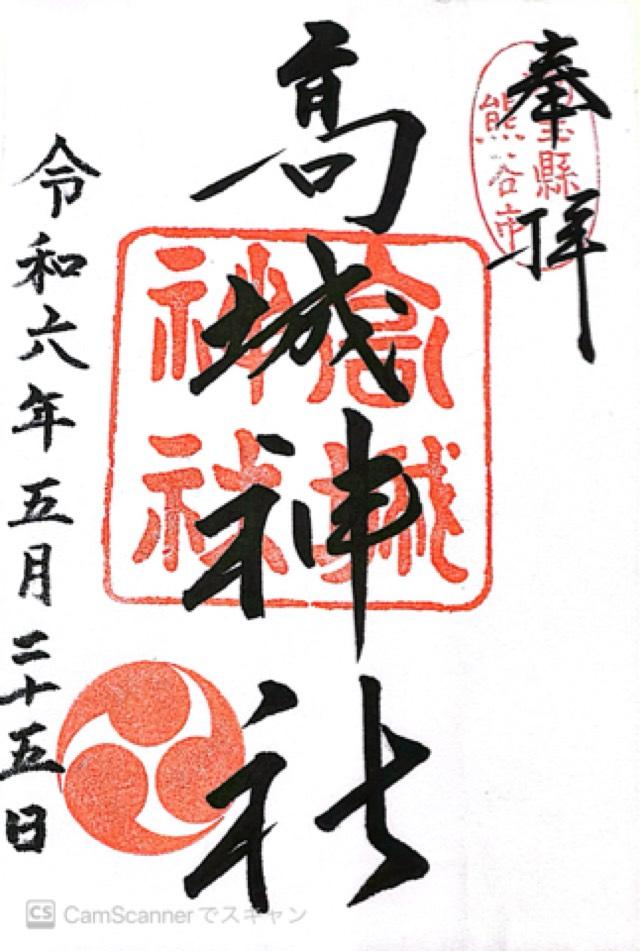

(清正さん)

7

御朱印日:2024年5月25日 19:49 7

御朱印日:2024年5月25日 19:49

|

|

|

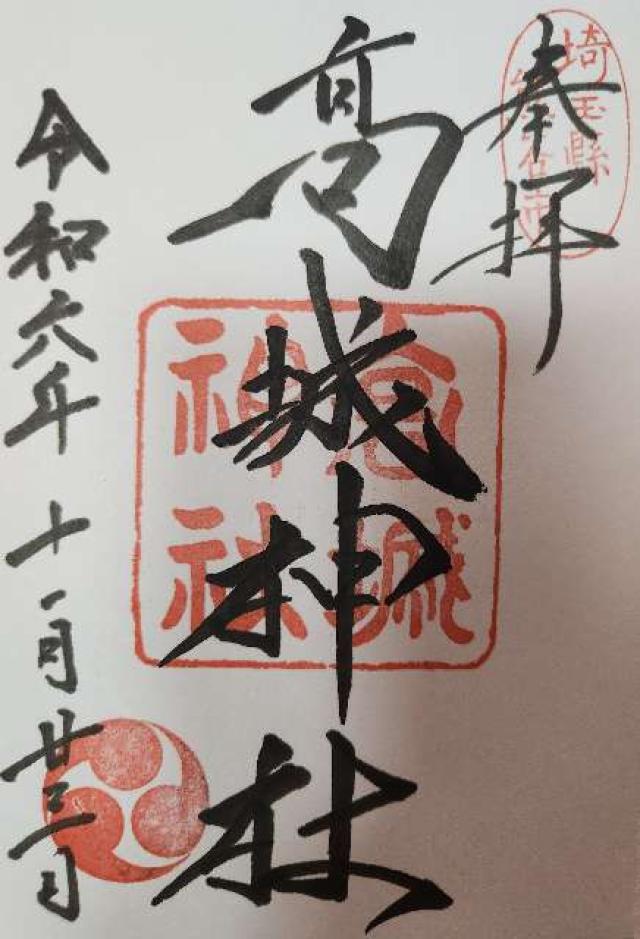

(初流乃さん)

18

御朱印日:2024年2月10日 00:00 18

御朱印日:2024年2月10日 00:00

|

|

|

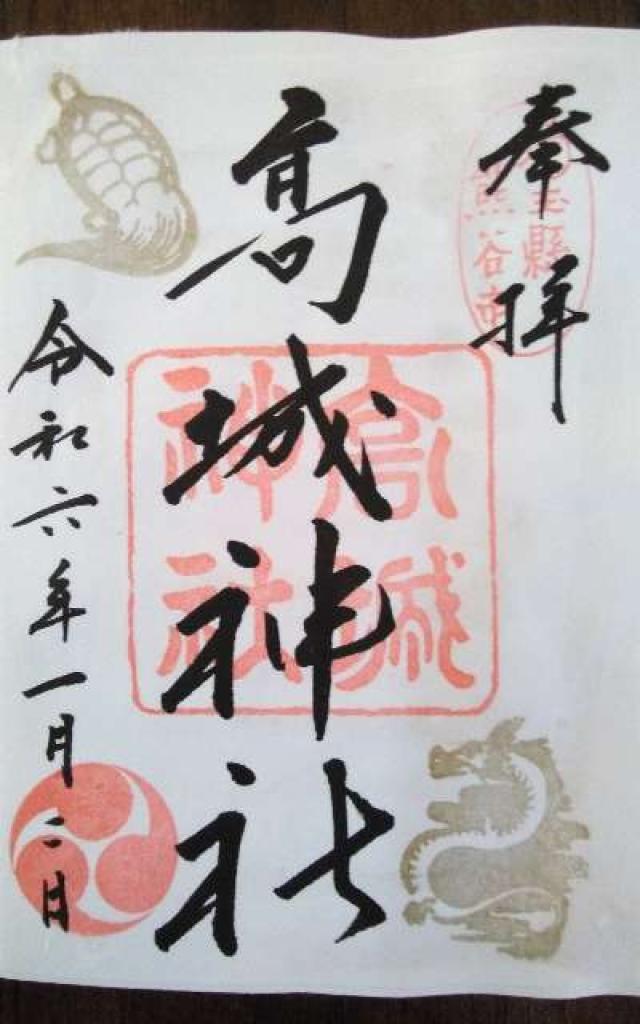

(ぺーたーさん)

19

御朱印日:2024年1月2日 00:00 19

御朱印日:2024年1月2日 00:00

|

|

|

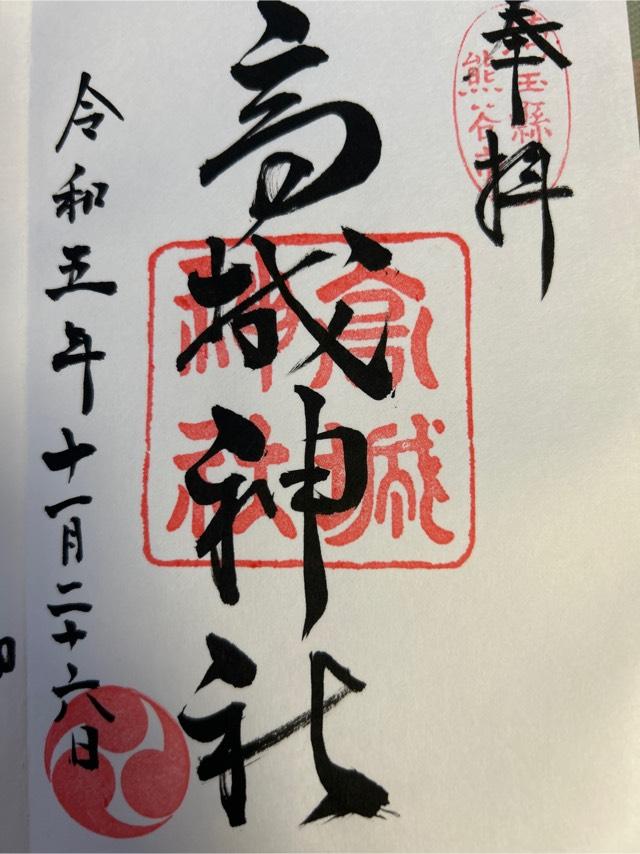

(テツロウさん)

28

御朱印日:2023年11月26日 16:29 28

御朱印日:2023年11月26日 16:29

|

|

|

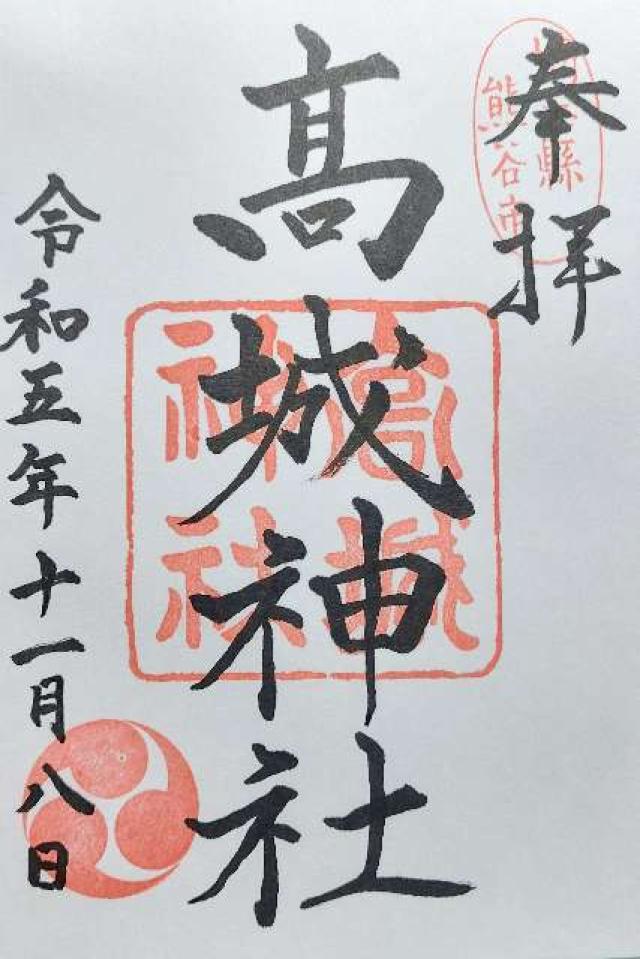

(まーぼーさん)

22

御朱印日:2023年11月8日 00:00 22

御朱印日:2023年11月8日 00:00

|

|

|

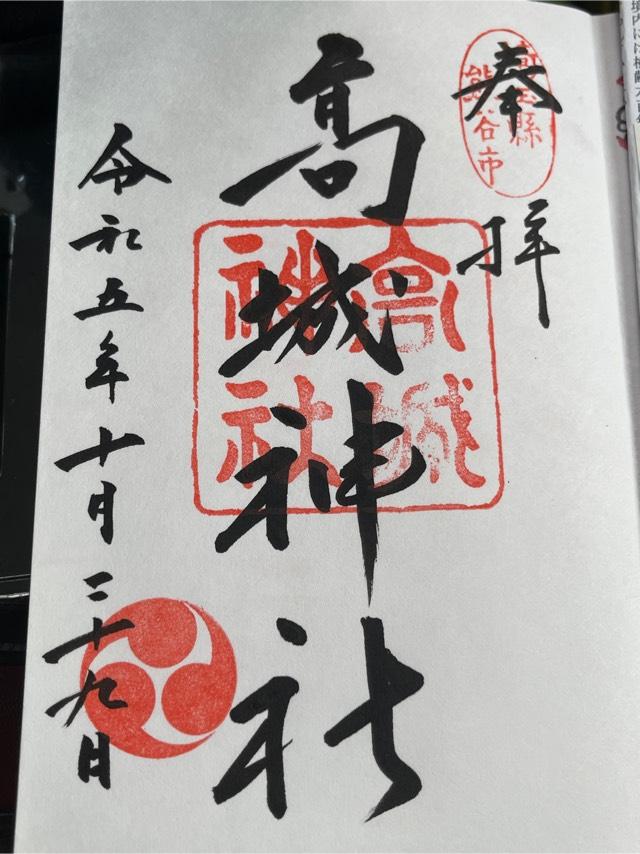

(ゆうごさん)

17

御朱印日:2023年10月29日 15:10 17

御朱印日:2023年10月29日 15:10

|

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

|

|

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 埼玉県熊谷市宮町2-93 |

| 五畿八道 令制国 |

東海道 武蔵 |

| アクセス | 秩父本線上熊谷 徒歩7分 |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | 048-522-1985 |

| FAX番号 | |

| 公式サイトURL | http://www.takagijinja.com/ |

| 御祭神 | 高皇産霊尊(たかみむすびのみこと) |

| 創建・建立 | 不詳 |

| 旧社格 | 県社 |

| 由来 | JR熊谷駅から徒歩10分。 熊谷総鎮守として、『延喜式』式内社でもある。 境内には、樹齢600年以上のケヤキが数本あり、御神木のケヤキにいたっては、樹齢が800年以上と言われています。

印刷由来書 熊谷総鎮守 高城神社 埼玉県熊谷市宮町二丁目九三番地(JR熊谷駅から徒歩十分) 四季折々、多くの熊谷住民に親しまれている高城神社は、創始奉斎は奈良時代以前と伝えられています。『延喜式神名帳』に「大里郡一座高城神社」と記載されていることから、このことがうかがわれます。 天正十八年(一五八〇)豊臣秀吉が小田原の北条氏を攻めた際、忍城(現・行田市)も攻められ、高城神社も災禍に遭い社殿を焼失しました。 その後、寛文十一年(一六七一)に再建しましたが、忍城主、阿部豊後守忠秋が「高城神社は式内社」であることから社殿再興を計ったのがきっかけでした。 この時、再建された本殿・拝殿は今もなお当時の面影そのままに残されています。 (本殿・拝殿・手水舎以外の建物は昭和二十年八月十四日の熊谷大空襲によって焼失) 祭神は、『高皇産霊尊』で「縁結び」「家内円満」「商売繁盛」の神として崇敬されています。 神事として、毎年六月三十日に「胎内くぐり」が行われます。国道17号に面した一の鳥居に直径4メートルもある大きな茅の輪を設置し、その茅の輪をくぐって災厄を取り除くというものです。 また、毎年十二月八日には「酉の市」が境内で行われます。熊谷西の市発祥の地として高城神社には熊谷住民だけでなく多くの人たちが熊手や飾り物を求め、足を運びます。 境内には樹齢六百年以上のケヤキが数本あり、御神木のケヤキにいたっては樹齢が八百年以上と言われています。 境内の末社には、熊谷の地名を産んだ「熊野社」、六柱の神をまつる「六社」、新生児のお食い初めの時に歯ぐきに当てると丈夫な歯が生えると言われている赤石が敷き詰められている少彦名神(医学の神様・歯の神様)をまつる「天神社」がある。 境内碑 縣社高城神社碑 官幣大社明治神宮宮司枢密顧問官海軍大将従二位勲一等功三級有馬良橘題額 縣社高城神社は延喜式神名帳武蔵國の條に大里郡一座高城神社と見え創立は遠く崇神天皇の御代にして高皇産霊尊を奉齋す御別名 を高木神又高城神と稱ふるを以て直に社号せられしのものなり林大學頭の撰まれたる高城神社縁起に神書に心をよする昔の申しけ るに此社は高皇産霊尊の跡を垂れ給へるなりと窃に考へ侍へるとそ又高皇産霊尊は天照大神と相並ひて八百萬神の長にましまし掛 まくも畏き皇孫尊の外祖にわたらせ給へは誠にやんことなき御垂跡と申すも更なりとあり往古當地は鎮座ありて以来開國の宗祖と 崇め奉り出生神と稱して生成化育の神徳高く郷民の崇仰甚た厚し天喜元年十月私市直季武州目代に任せられて茲に住し地名に因り て姓を熊谷と改め此社を氏神として尊崇せり熊谷市の繁栄實にここに胚胎すと云ふ天正十八年豊臣秀吉小田原攻の時淺野長政石田 三成等忍城及その属壘を攻略するに際し市邑は概ね兵燹に罹り神社も亦其災を免かれさりしにより久しく一古祠として存在せしか 寛永十六年閣老兼忍城主阿部豊後守忠秋此地を領するに及ひ深く神社を崇敬して再興を企圖す其男播磨守正能に至り社地の内なる 御蔵屋鋪の舊地より今の地に遷しまゐらせ伊藤伊織野澤忠兵衛を奉行とし甲良豊前を棟梁として造榮の事に當らしめ寛文十一年十 月を以て上棟の式を行ふ今の本殿拜殿即ち是れなり其他神樂殿装束屋敷等に至るまて諸般の設備を完成し毎年春秋の祭儀を怠らす 子孫永く祖意を継承し以て敬神の誠意を表せしこと記録に徴して明かなり又神社の再興と共に高城神社萬㝎の覺十三箇條を制し供 物神具神寶及榮繕修理のことは勿論別當神主町役人詮議を盡して山伏神子各各十二人を置き本社は別當神主拜殿は山伏平常之れに 奉仕し境内は山伏及氏子五人つゝ期日を㝎めて清掃し賽銭散米は別當神主日日記帳し町役人二人年番を定めて此れを預り修繕料の 勘㝎は町役人立會処理する等一般の社䂓を㝎めたり當時小松権左衛門に神主を仰付られけるに百二十五歳の長壽を以てみまかりけ れは天和二年阿部正武の世に當りて大和國春日大明神の神軄正六位福井喜太夫を召して神主たらしむ延享二年従来杮葺なりし本社 を銅瓦に拜殿を土瓦に葺替へらる神威弥弥赫灼として唯に領主の崇敬厚きのみならす安永五年四月将軍家治日光社参の砌阿部能登 守正敏を以て高城神社に代拜せしめられたるを以て見るも徳川幕府の尊崇また篤かりしを推知するに足れり天保十三年及安政二年 の大里郡各村内軒別寄帳に據れば其幕領たり藩領たり旗本領たるの別なく全郡に於ける各村の獻穀及金幣の額を定め年年名主より 之れを共進せしむ斯くて一郡の摠鎮守として地方民の崇敬頗深く祭事の盛大なりしこと以て知るへきなり明治維新の際固く神佛の 混淆を禁止せられ茲に石上寺の別當を廃して祭祀は専ら神主福井石見の奉仕する〇となる明治六年熊谷縣の設置せらるるや縣令河 瀬秀治及楫取素彦は縣治所在の各社にして且一郡の鎮守なるを以て深く是を尊崇し四時の祭祀には必す部員を率ゐて祭殿に㕘候せ られたり翌明治七年二月村社に列せられ明治四十年十月神饌幣帛料供進神社に指㝎せらる尔来氏子崇敬者等至誠を披瀝し維持金の 醵出を謀り設備の完成を期すへく其計畫に著手し大正四年十月十三日村社高城神社昇格の請願書を埼玉縣知事昌谷彰に提出し知事 乃ち内務大臣に稟申して遂に大正五年四月十九日縣社に列せらる是に於いて本殿及拜殿を五間三尺後方に奉還し神域の擴張を謀り 更に社務所水屋及玉垣等の建設を完備す然かして神社登録の寶物及古文書は郷義弘作及天國作の太刀白龍の寶刀記弘文院學士林恕 の縁記吉川惟足の勘文等其数三十有餘の多きを保有す今回社碑建設に膺り文を予に嘱せらる予曩に氏子摠代と倶に昇格請願に従事 の故を以て敢へて辞するもこと能はす謹みて〇草の梗概を叙す 昭和十六年十月 熊谷市史蹟名勝委員従六位林有章敬譔 埼玉郷土会委員従七位勲八等林一謹書 境内掲示板 熊野神社の由緒 永治年間、此の付近一帯に猛熊が往来し庶民の生活を脅かし悩ました、熊谷次郎直実の父直貞この猛熊を退治して、熊野権現堂(現在箱田に熊野堂の石碑あり)を築いたと伝えられる。 明治維新の後、熊野神社と称し、その御祭神伊邪那岐命を祭り、明治四十年一月十四日に当高城神社境内に遷し祭られた。 また同年四月二十日に熊野神社地六十二坪(現熊野堂敷地)を高城神社に譲与された。 この熊野神社(熊野権現)と千形神社(血形神社)そして圓照寺の関係は深く、直貞によって築かれ、熊谷の地名を産んだとも伝えられる 新編武藏風土記 髙城明神社 延喜式神名帳ニ武藏國大里郡高城神社ト載ル者ニシテ祭神ハ高皇産靈尊ナリト云元ハ社地ノ内北ノ方ナル御藏屋敷ト云處ニアリシカ寛文十一年新ニ宮社ヲ造リテ今ノ地ヘ移シ祀ルト云 末社 天神 稻荷 神樂堂 靈水 神木榎ノ側ナル池ナリ眼疾ヲ患ルモノ此水ニテ洗ヘハ立所ニ平癒セルトテ目洗水ト號ス 社寶 麾一 軍配二 鏃一 柳葉ノ形ニテ銘ニ奉寄進高城大明神國重ト鐫ル以上阿部豐後守忠秋ノ寄附スル處ナリ 鉾一 貞享三年阿部志摩守正明奉納ノ由ヲ銘ス 刀一 天文十八年戌三月吉日廣國作ト銘アリ寄附人ノ名ヲ傳ヘス 天國刀 寛延三年妙玄龍ト云僧ノ寄附セシナリ天國寶刀記ト云添狀アリ其畧ニ余太曽祖村山次郎入道清久嘗武州八王子ノ北ニ居城シ家世國寶刀ヲ藏ス清久没シ子清武ノ時羽生城ニ依リ居コト數年ノ後寇兵ノ爲ニ戰死ス二子アリ長ハ其名ヲ失ヒ次ヲ清昌ト云城ノ陥ニ及テ長男ハ家譜圖書ヲ収テ去リ清昌ハ此太刀ヲ藏シテ熊谷驛ニ隠棲シ其子清春清春ノ子清次ハ乃余カ父ナリ余出家シテ世嗣ヲ絶シヲ以テ寶刀ヲ高城大明神祠ニ奉ル云々ト載タリ 神主福井喜太夫 吉田家ノ配下ナリ 別當石上寺 社地ニハ住セス宿ノ南ニアルヲ以テ別ニ末ニ出ス |

| 神社・お寺情報 | 神職が常駐 出張祭典可 駐車場 お祓い・ご祈祷 自動車のお祓い 神前結婚式 神道式の葬儀 お水取り お砂取り |

| 例祭日 | 元旦祭 元日 節分祭 2月3日 春祭(祈念祭)4月10日 胎内くぐり 6月30日 秋季例大祭 10月1,2,3日 酉の市 12月8日 |

| 神紋・寺紋 |  左三つ巴

左三つ巴

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】zx14r 【 最終 更新日時】2024/08/31 12:10:48 |

神社年間総合人気ランキング

神社年間総合人気ランキング

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

新着更新

新着更新

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース