0.0

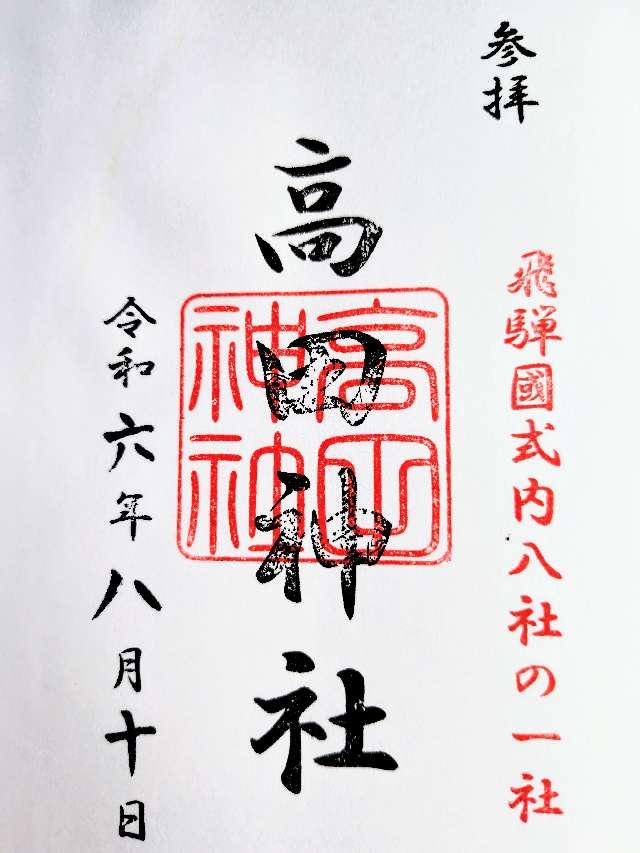

高田神社

(たかたじんじゃ)

岐阜県飛騨市古川町太江字神垣内2669番地

みんなの御朱印

みんなの御朱印

|

|

(磁生さん)

74

御朱印日:2024年8月10日 00:00

|

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

|

|

(磁生さん)

おすすめ度:

0

0

58

参拝日:2024年8月10日 00:00

|

|

|

(天地悠久さん)

おすすめ度:

0

0

51

参拝日:2017年5月23日 00:00

|

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 |

岐阜県飛騨市古川町太江字神垣内2669番地 |

五畿八道

令制国 |

東山道 飛騨 |

| アクセス |

JR高山本線杉崎 徒歩10分 |

| 御朱印授与時間 |

|

| 電話番号 |

|

| FAX番号 |

|

| 公式サイトURL |

|

| 御祭神 |

高魂命(たかみむすひのみこと) |

| 創建・建立 |

|

| 旧社格 |

|

| 由来 |

当神社は古来の地名である高家(「郷」たいえ)高田(「字」たかた)に位置する。境内近くに発掘された四、五千年前縄文時代中期の聚落「御番屋敷」から多数の遺物と共に「本宮建石」の祭祀遺跡が出土し、既に其の頃より高田神社の芽生えがあった。高田の水田からは古墳時代の祭祀土器が多数出土し、其の頃には神饌田もあり、神社の形態が整っていた。又、当神社を中心に環状配置された二十一基の古墳は、御祭神の関係を示す氏族の墳墓と見られ、日本書紀、続日本紀、新選姓氏録にある敏達天皇六年(577)二月一日には日奉部が置かれ、飛騨日奉部造(みやつこ)が萬物繁栄の祈願をこめて始租神「高魂命」(たかみむすびのみこと)を此処高田に祭祀された。更に、参道の左近には、飛鳥時代飛騨最古の「高家寺」の遺跡が発掘され、当時「神宮寺」として篤い信仰を集めていた。続日本紀は、天武天皇朱鳥元年(686)十月九日壬申の乱で大津皇子謀反に組した新羅沙門行心を飛騨伽藍(高家寺)に移すと記す。当神社は聖武天皇天平年間(729〜749)祭官制により官社、桓武天皇延暦一七年(799)遠隔地のため國幣社となり、文徳天皇實録仁寿元年(851)一月二七日叙正六位上、清和天皇貞観九年(867)十月五日叙正五位上を授かり(続日本紀は、これに先立ち、当神社神職飛騨日奉部若善、貞観四年太政大臣家扶・左京職、同六年正六位を授かると記す。)、醍醐天皇延長五年(927)延喜式、飛騨國式内八社國幣小社に列す。中世、後醍醐天皇建武中興御偉業に功績ある飛騨国司姉小路家綱卿は、当神社を崇敬し、当神社境内に隣接して平安京に倣い、別館「十楽観」を造営し、飛騨國統治の中枢とされた。これら歴史を跡付ける数々の遺跡は、古来高田神社が当地にあったことを証す。歴代遺物も伝承し、今日に於いても、例大祭御神幸は、当時の偉容を伝える鎧武者姿が警護し、火縄銃を発射して供奉する。古書には、神職は國司の姿をして佩剣したとある。近世白山信仰が浸透し、元禄年間白山権現宮とするが、文政年間に強い自覚を促され、旧に復す。明治五年郷社、昭和五十一年岐阜県神社庁長参向金幣社となる。 特殊神事 神楽獅子舞釆振り 文化財 神楽獅子舞 岐阜県指定無形民俗文化財 冬瓜菰朱塗兜 飛騨市古川町指定文化財 随神 飛騨市古川町指定文化財 |

| 神社・お寺情報 |

|

| 例祭日 |

4月28日 |

| 神紋・寺紋 |

未登録

未登録

|

| 更新情報 |

【

最終

更新者】重複表現を修正しました。

【

最終

更新日時】2024/08/25 21:53:13

|

※神社やお寺など日本文化の専門企業が算出している日本唯一のオリジナルデータですので、ご利用になりたい法人様やマスコミの方々は

こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

近くのお城

近くのお城

神社・お寺検索

※は必須です

※「神社・お寺両方」を選ぶと、一度に全て検索ができ大変便利です。プレミアム会員限定の機能となります。登録は

こちら。

みんなの御朱印

みんなの御朱印 74

御朱印日:2024年8月10日 00:00

74

御朱印日:2024年8月10日 00:00

自分の御朱印

自分の御朱印 みんなの動画

みんなの動画 自分の動画

自分の動画 みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

自分の参拝記録

自分の参拝記録 基本情報

基本情報

神社年間総合人気ランキング

神社年間総合人気ランキング

未登録

未登録

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

.gif)

新着更新

新着更新

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース