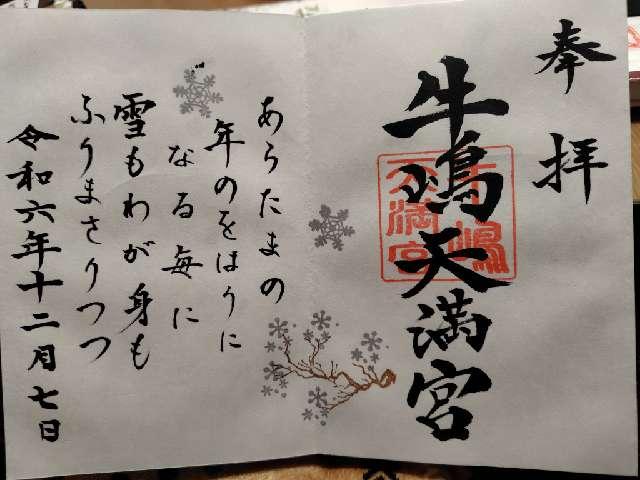

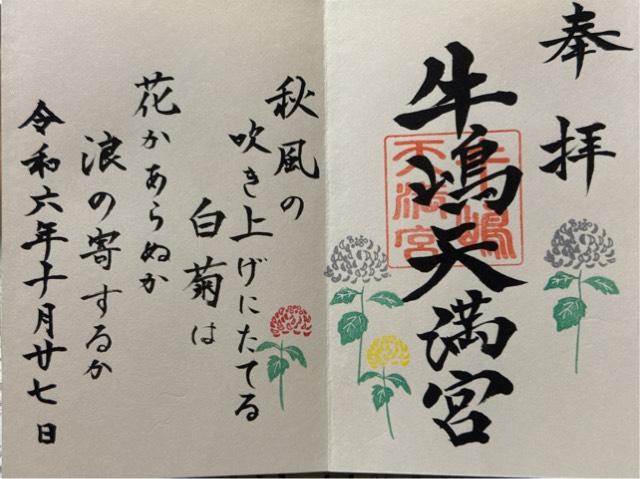

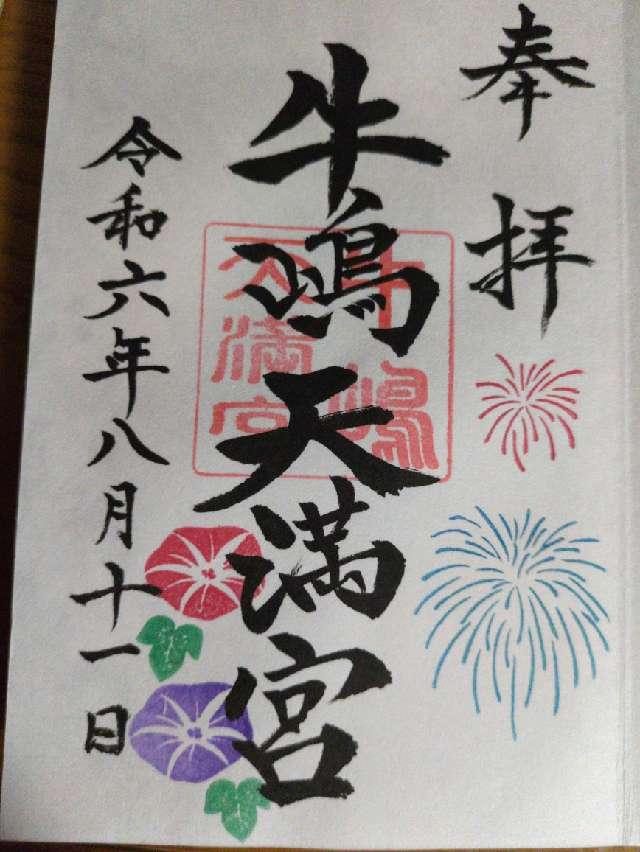

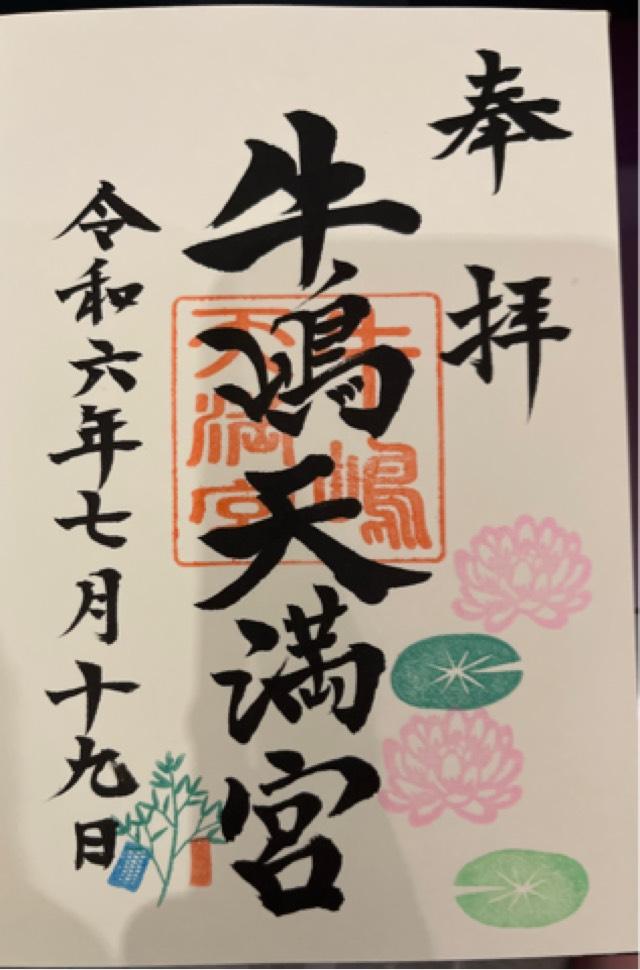

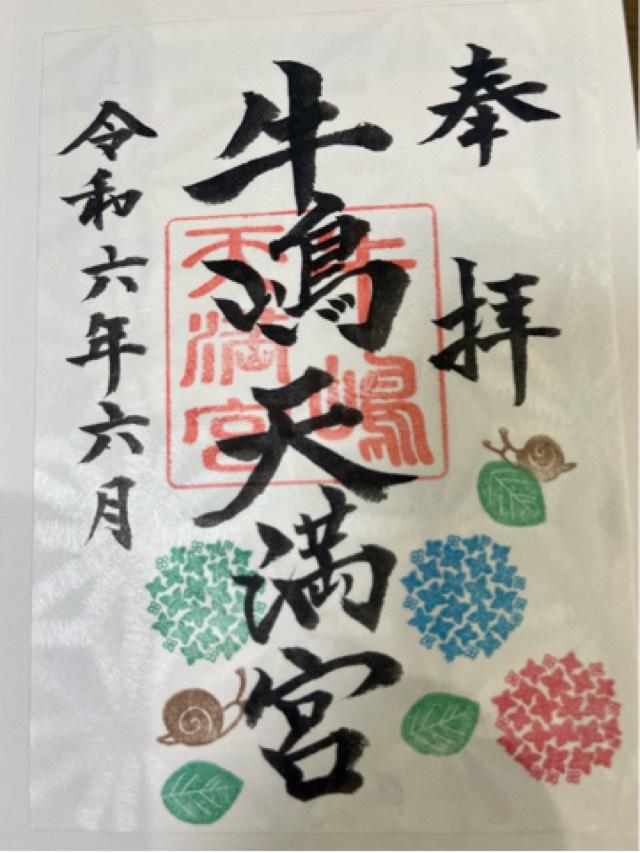

みんなの御朱印

みんなの御朱印

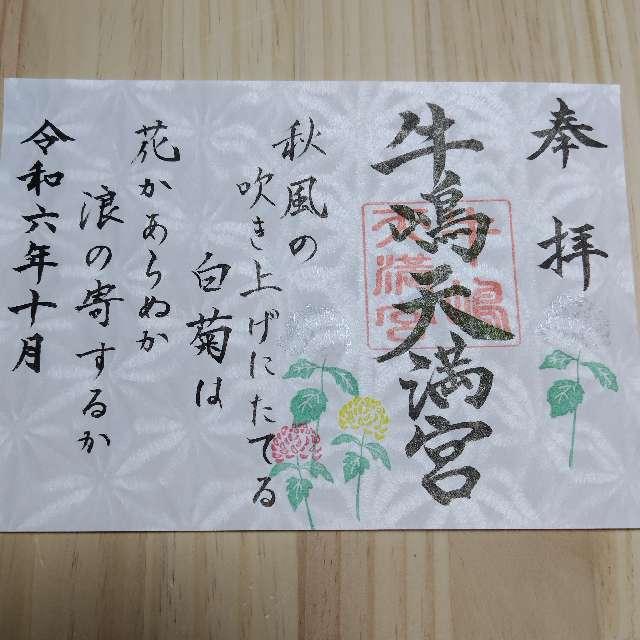

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

★★★★★ 参拝日:2024年10月27日 11:22

参拝日:2024年10月12日 00:00

参拝日:2024年8月11日 00:00

参拝日:2024年6月20日 16:14

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

|

(まいみさん)

日付:2021年5月13日 00:00 |

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 佐賀県佐賀市東佐賀町15 |

| 五畿八道 令制国 |

西海道 肥前 |

| アクセス | JR長崎本線佐賀 徒歩19分 |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | |

| FAX番号 | |

| 公式サイトURL | https://ushijimatenmanjinja.com/ |

| 御祭神 | 菅原道真 |

| 創建・建立 | 仁平元年 (1151年) |

| 旧社格 | |

| 由来 | 仁平元年(西暦1151年)に菅原道真公の子孫である牛島教正公(うしじまのりまさ)によって創建されたといわれています。 現在の本殿の神殿にある擬宝珠に、延宝8年と刻まれていますので、西暦1680年の貴重な木像建築物で、佐賀市で2番目に古い建物だと言われています。 牛嶋天満宮の名前の由来は、このあたりは、平安時代末期に「牛島荘」(地名)と呼ばれていたことです。 【中世】牛島荘平安末期〜南北朝期に見える荘園名で、太宰府天満宮の安楽寺の領地であったようです。 荘域は現在の佐賀市東部の牛島地区から、西は市街地の水ヶ江1〜6丁目方面に及ぶ範囲です。 今から410年前ほど前に慶長年間、佐賀藩祖鍋島直茂公は、龍造寺氏の村中城を拡張して城下町の建設を行いました。その当時の書籍である「肥前古跡縁起」に佐賀城の艮(うしとら)の鬼門(北東の方角)に「元蓮池町牛の島」(現在の佐賀市柳町)にあった社を移して牛島天満宮としたと記載があり、佐賀城下の守護神として現在地に祀られております。 ※「栄城歴代略記」によれば、慶長15年12月(1610年)御城築により「蓮池天満宮を牛嶋天満宮に移す」と記されています。 |

| 神社・お寺情報 | 慶長年間(1596年~1615年)の佐賀城下建設に際し、鬼門鎮護のため旧蓮池町牛島から鍋島勝茂によって遷座されたもので、境内入口に建つ肥前鳥居には勝茂の名前が刻まれています。 鳥居を潜って石橋を渡ると楼門、その奥に西を正面として拝殿、本殿が建っています。 楼門は一問一戸四脚門、屋根は切妻造本瓦葺で、19世紀中頃の建築と推定されます。 本殿は三間社流造銅板葺、朱塗りの社殿で、虹梁絵様や木鼻絵様は17世紀後期の特徴を備えており、擬宝珠高欄に銘のある延宝8年(1680年)の建築と考えられ、保存状態も良好です。 拝殿は、入母屋造銅板葺、正面に軒唐破風を付し、様式から19世紀前半の建築と推定されます。 境内には、稲荷大明神やレンガ祠の白太夫神社も祀られています。 境内は三方を水路で囲まれ、佐賀市の天然記念物に指定され、佐賀県の名木100選に選ばれている大楠を始めとして、樹齢500年から1000年の古い樹木も多く、江戸初期から昭和初期の石造物も数多く残され、風格のある佇まいを見せています。これら建築年代が江戸時代に遡る建築物、城下町建設時に遡る石鳥居や石橋などの工作物、さらにこれらを取り巻く樹齢を重ねた樹木と水路が一体となった姿は、佐賀市を代表する重要な歴史的景観となっています。 |

| 例祭日 | |

| 神紋・寺紋 |  未登録

未登録

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】新参者 【 最終 更新日時】2025/02/23 21:57:24 |

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

大雷神社

大雷神社

前玉神社

前玉神社

寒川神社(相模國一宮)

寒川神社(相模國一宮)

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース