みんなの御朱印

みんなの御朱印

|

(しんもすさん)

2

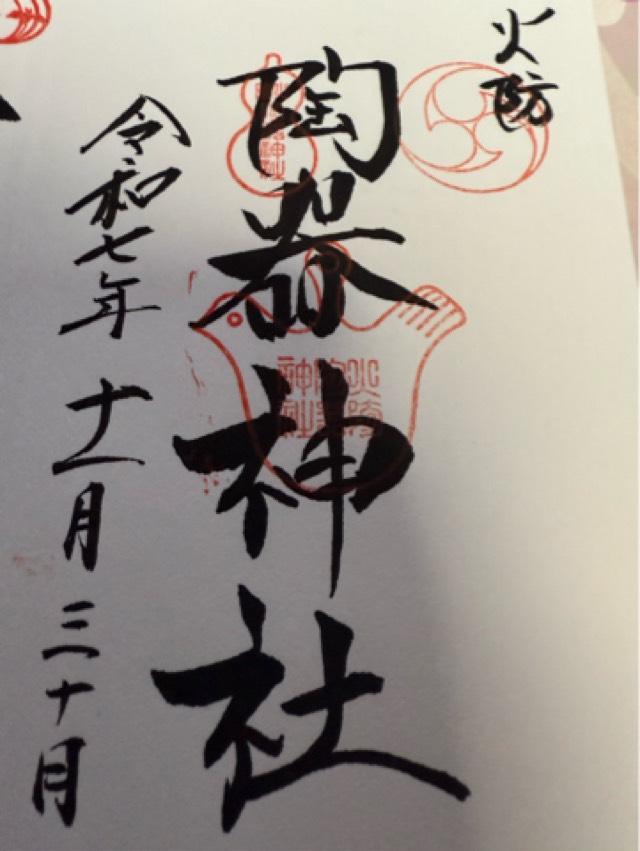

御朱印日:2025年11月30日 17:15 2

御朱印日:2025年11月30日 17:15

|

|

|

(あいうえおさん)

2

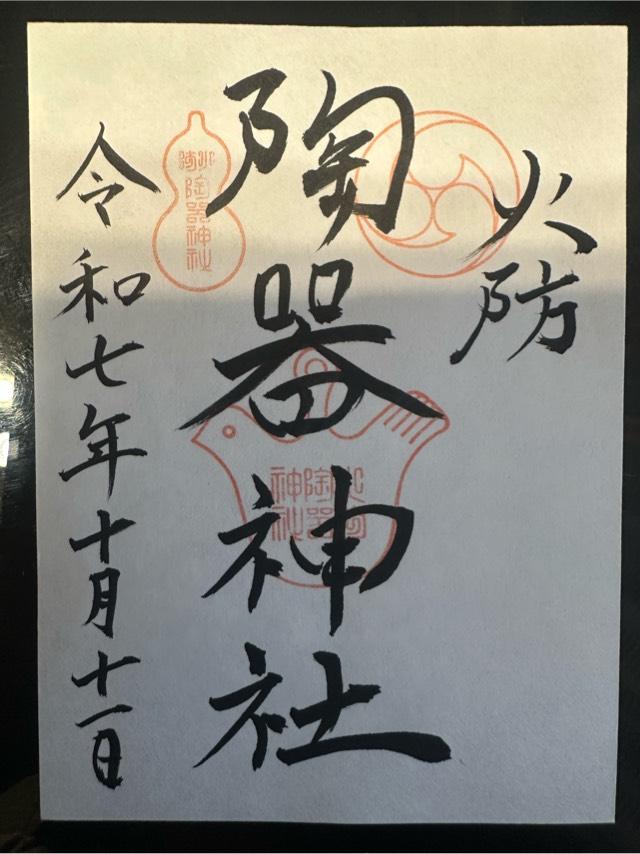

御朱印日:2025年10月11日 00:00 2

御朱印日:2025年10月11日 00:00

|

|

|

(まささん)

14

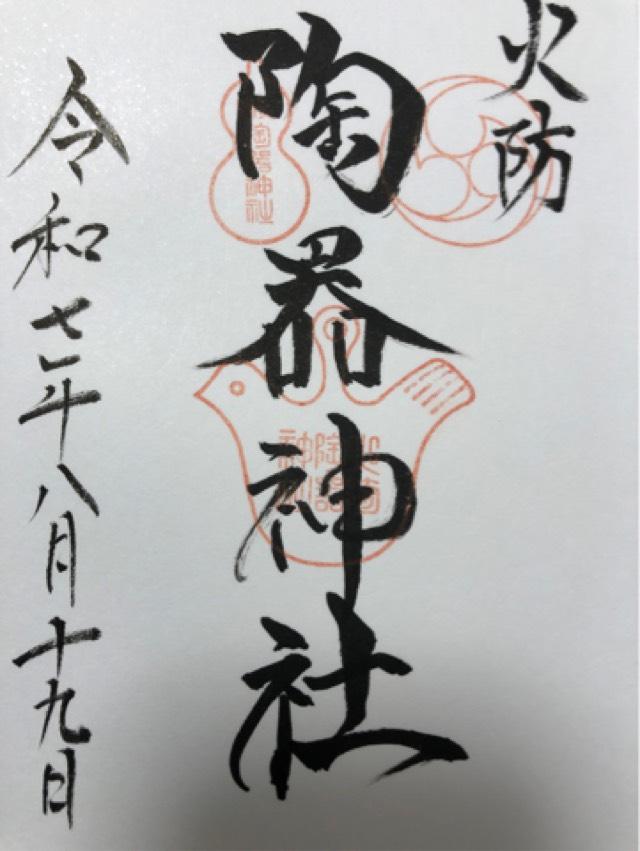

御朱印日:2025年8月19日 00:00 14

御朱印日:2025年8月19日 00:00

|

|

|

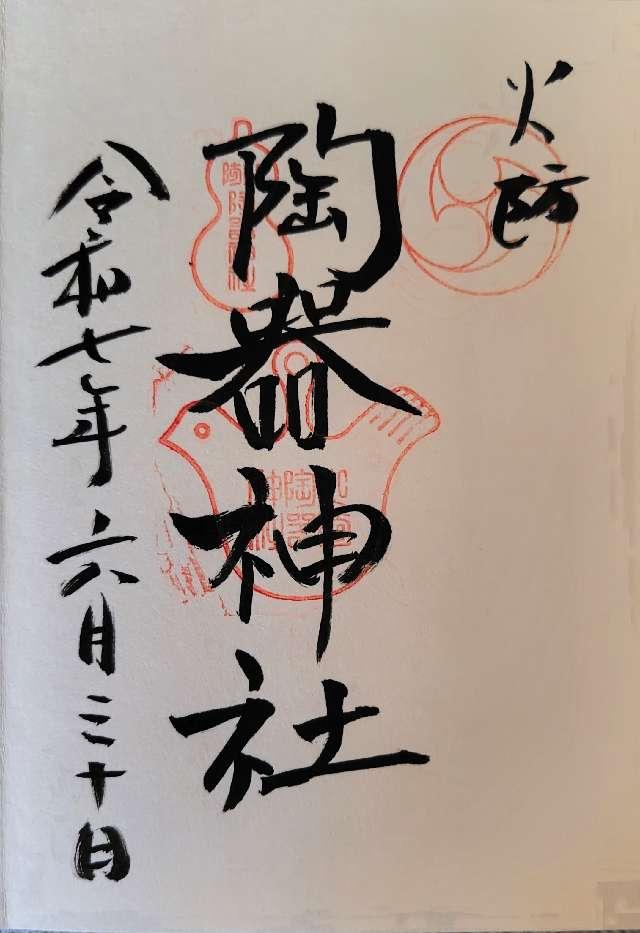

(ツナ缶さん)

10

御朱印日:2025年6月30日 00:00 10

御朱印日:2025年6月30日 00:00

|

|

|

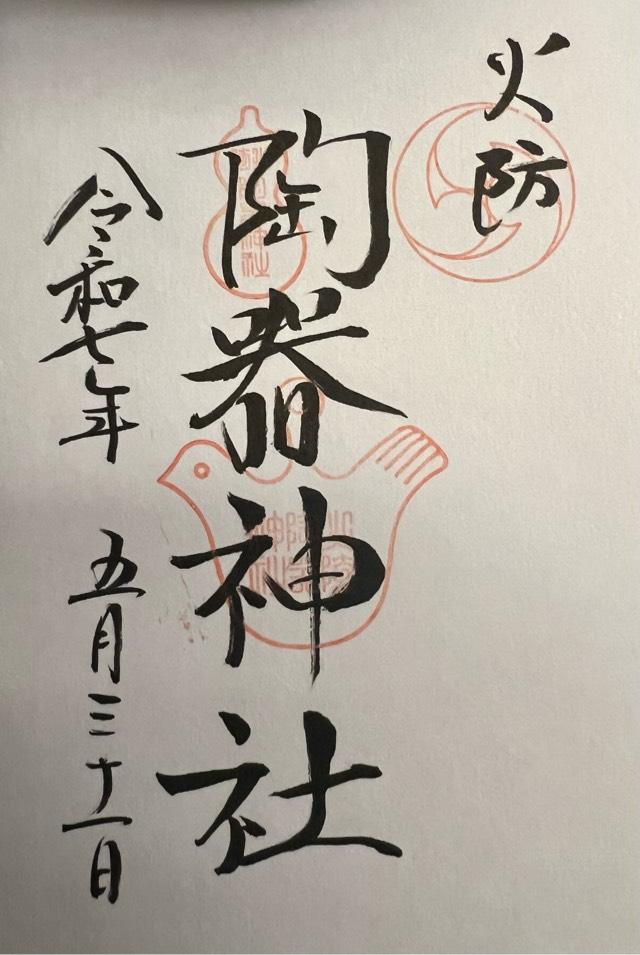

(⛩️🐍🐢まめ🐢🐍⛩️さん)

10

御朱印日:2025年5月31日 00:00 10

御朱印日:2025年5月31日 00:00

|

|

|

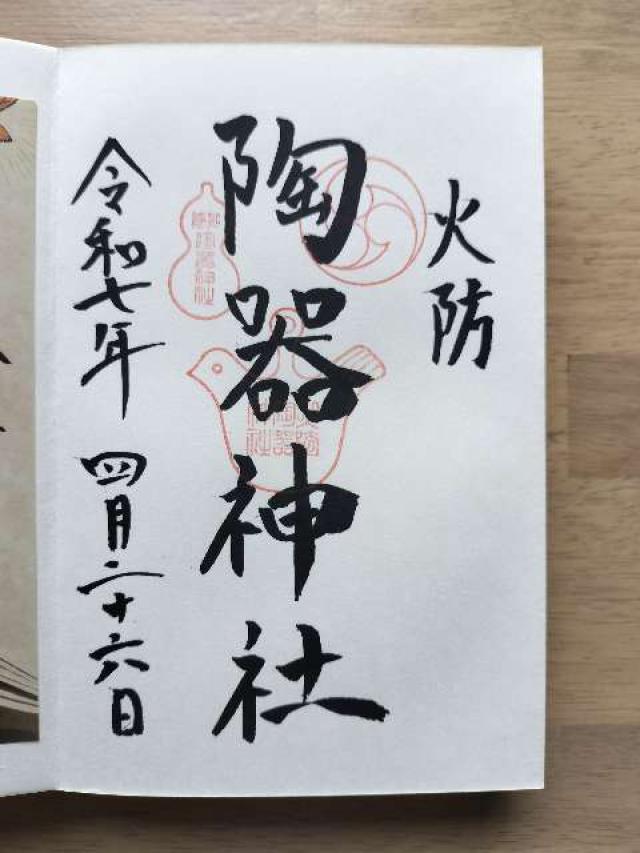

(ずげさん)

15

御朱印日:2025年4月26日 00:00 15

御朱印日:2025年4月26日 00:00

|

|

|

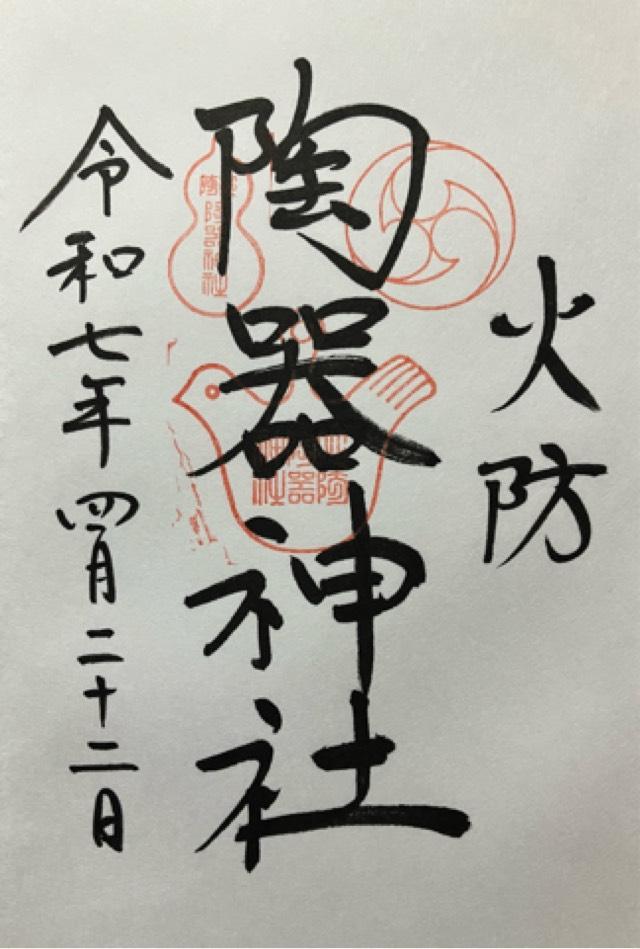

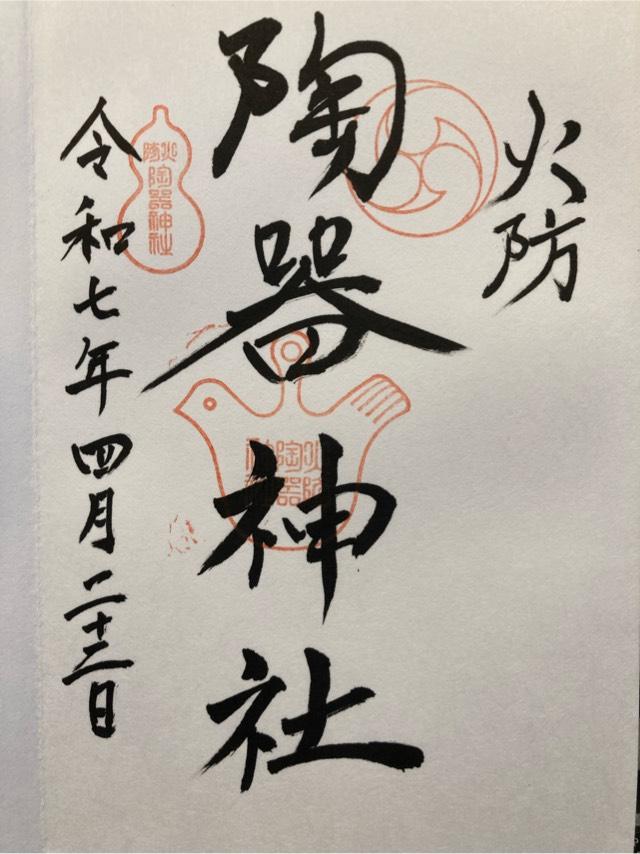

(トウくんさん)

24

御朱印日:2025年4月22日 19:49 24

御朱印日:2025年4月22日 19:49

|

|

|

(満次さん)

21

御朱印日:2025年4月22日 00:00 21

御朱印日:2025年4月22日 00:00

|

|

|

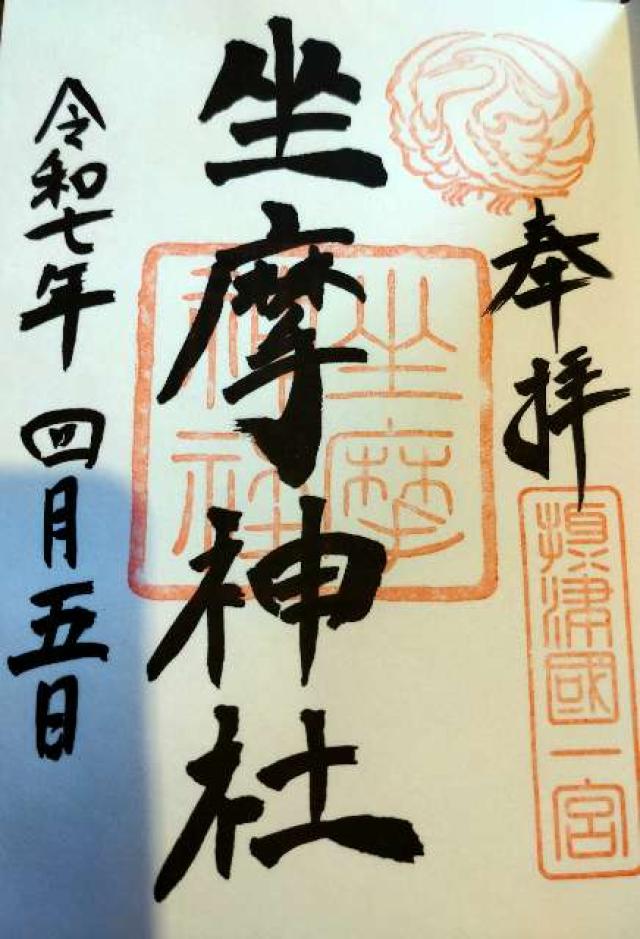

(はるあすとーちゃんさん)

26

御朱印日:2025年4月5日 13:25 26

御朱印日:2025年4月5日 13:25

|

|

|

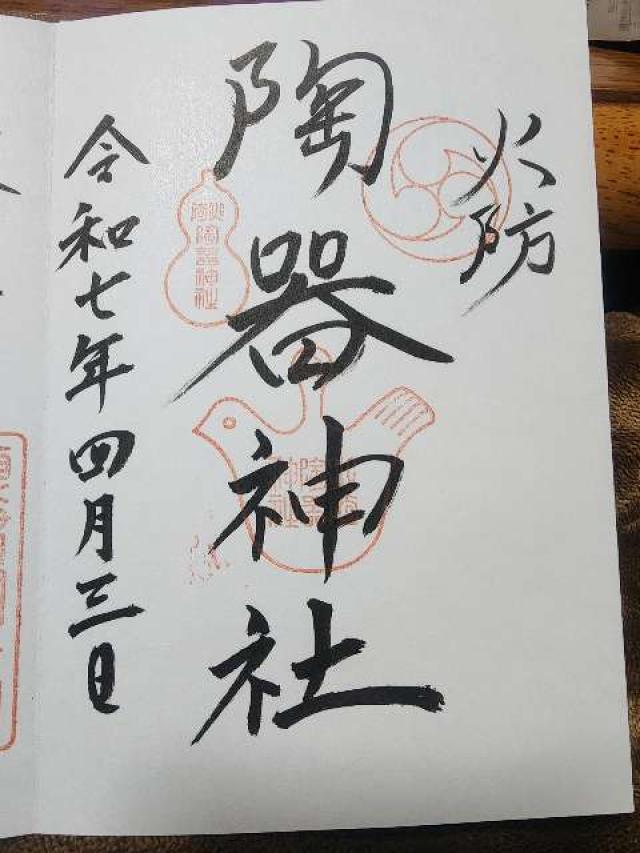

(うーちゃんさん)

18

御朱印日:2025年4月3日 18:25 18

御朱印日:2025年4月3日 18:25

|

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

|

|

|

|

|

|

|

|

|

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町4丁目渡辺3号 |

| 五畿八道 令制国 |

畿内 摂津 |

| アクセス | 大阪中央線本町 徒歩1分 |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | 06-6251-4792 |

| FAX番号 | 06-6251-4425 |

| 公式サイトURL | http://www.ikasuri.or.jp/ |

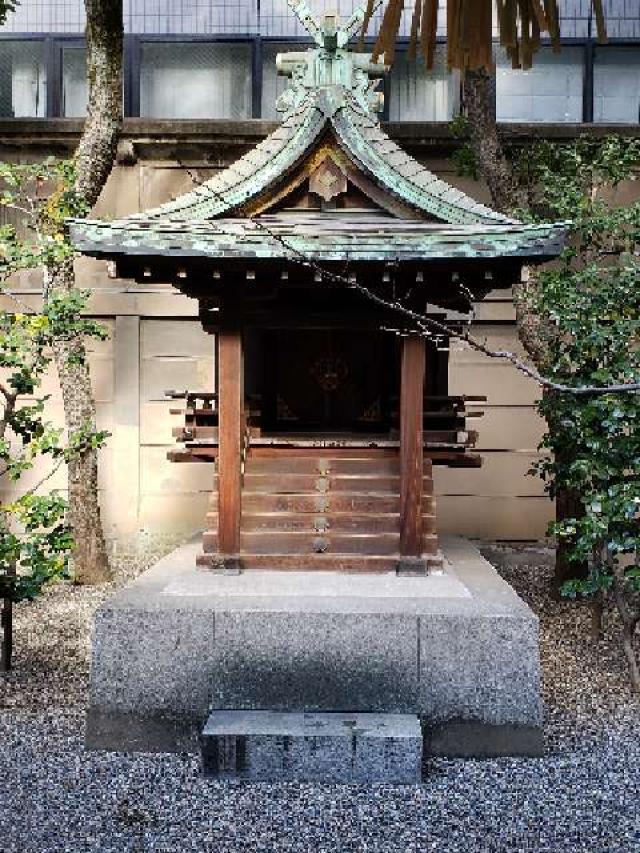

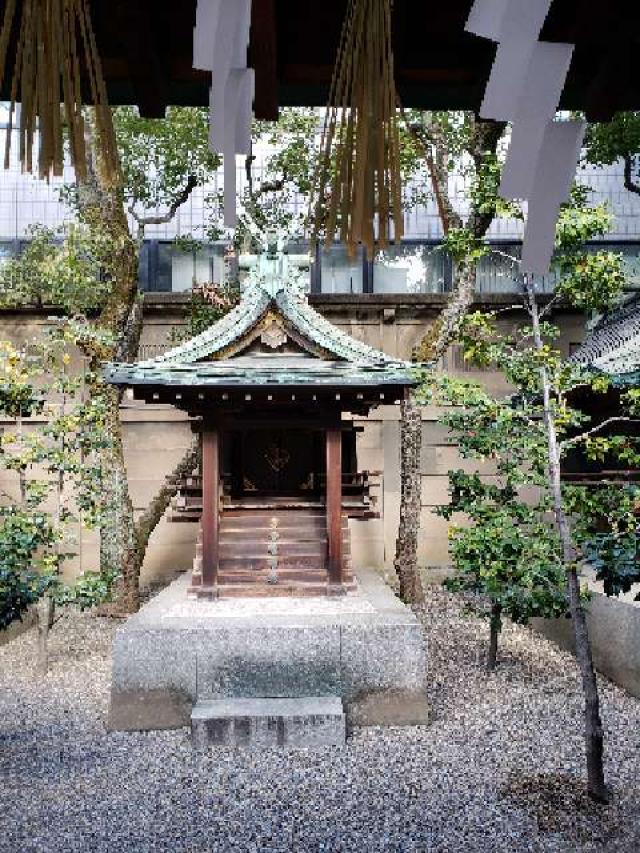

| 御祭神 | 大陶祇神、迦具突智神 |

| 創建・建立 | 明治6年 |

| 旧社格 | |

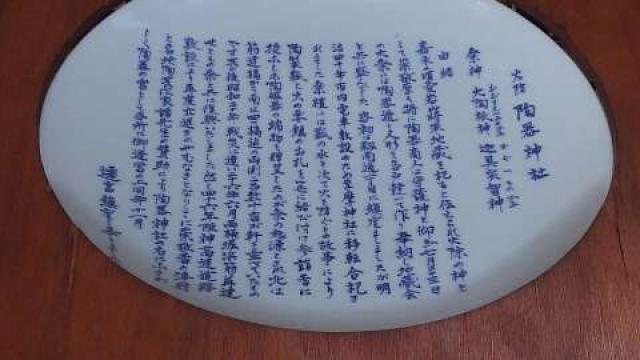

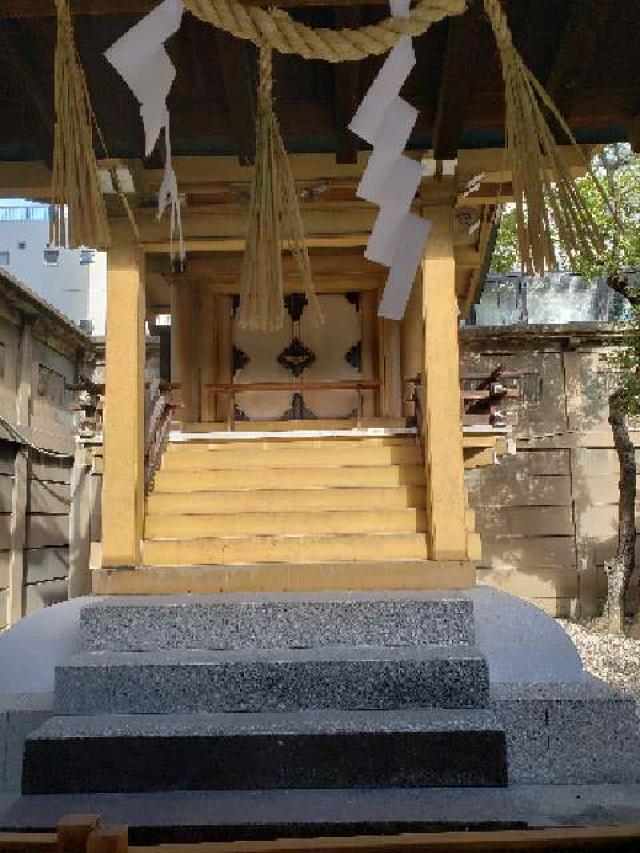

| 由来 | 火防陶器神社は明治六年の創建であるが、その起源は明暦年間(一六五五~一六五七)にさかのぼる。濃町(現在の西区靱本町一丁目付近)の石灰商・山田喜六の邸内に火災の難を除かせ給う愛宕山将軍地蔵が祀られ、夏の地蔵会(七月二十三・二十四日)に通りをはさんだ南側の空地に小屋を設けて祀ったところ、多くの参詣者が訪れたという。 延宝年間(一六七三~一六八一)には近隣の西横堀に陶器商が軒を並べ瀬戸物町が形成され、火防のご利益著しいことから特に陶器商の言仰を集めるところとなる。 その陶器商らが地蔵会に蔵ざらえ品の安売りを始め、陶器造りの人形が奉納されるようになり、瀬戸物町の地蔵会として賑わいをみせた。 明治五年には神仏分離の混乱のため地蔵会は中止を迫られるが、当時の大阪府知事渡辺昇氏らの努力により、翌年新たに火防陶器神社が創建され、地蔵会は陶器祭と名を変えて継承された。当初は地蔵会が行われていた空地の北側に建てられたが、明治四十年の都市計画によってその敷地に市電が通ることとなり、翌年に坐摩神社境内に移転された。 昭和十八年には戦局激しく、陶器人形の奉納が見送られ、昭和二十年には戦火により坐摩神社の社殿とともに悉く焼失し、戦後昭和二十五年まで陶器祭は中断を余儀なくされた。 この間、瀬戸物町の陶器商らの尽力により、昭和二十六年西横堀川の西側(現在の阿波座一丁目付近)に復興し、途絶えていた陶器人形の奉納、せともの祭りも再開した。 その後、西横堀川に阪神高速道路が建設されることとなり、昭和四十六年、崇敬者の浄財と各地陶芸作家諸先生の賛助を得て、再び坐摩神社の境内に現在の社殿が造営された。 |

| 神社・お寺情報 | 坐摩神社の境内摂社で、御朱印は坐摩神社の社務所でいただけます。 |

| 例祭日 | |

| 神紋・寺紋 |

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】ととるし 【 最終 更新日時】2025/12/09 09:24:22 |

神社年間総合人気ランキング

神社年間総合人気ランキング

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

新着更新

新着更新

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース