みんなの御朱印

みんなの御朱印

|

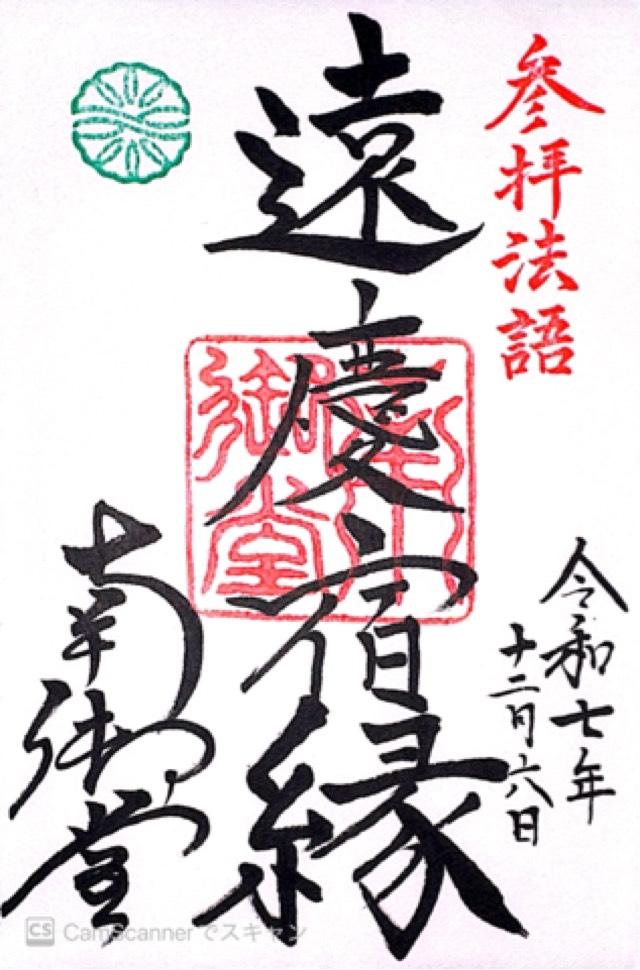

🈶御朱印ではなく参拝記念の法語印と呼ぶのが正しいそうです。御朱印帳に直書きして下さいます。300円。本堂内の左手にある寺務所で拝受できます。法語印を拝受する際に、簡単な説明をしてくださり、「浄土真宗では御朱印は禁止されている」との事でした。

(ととるしさん)  0

御朱印日:2025年12月6日 13:19 0

御朱印日:2025年12月6日 13:19

|

|

|

(まささん)

37

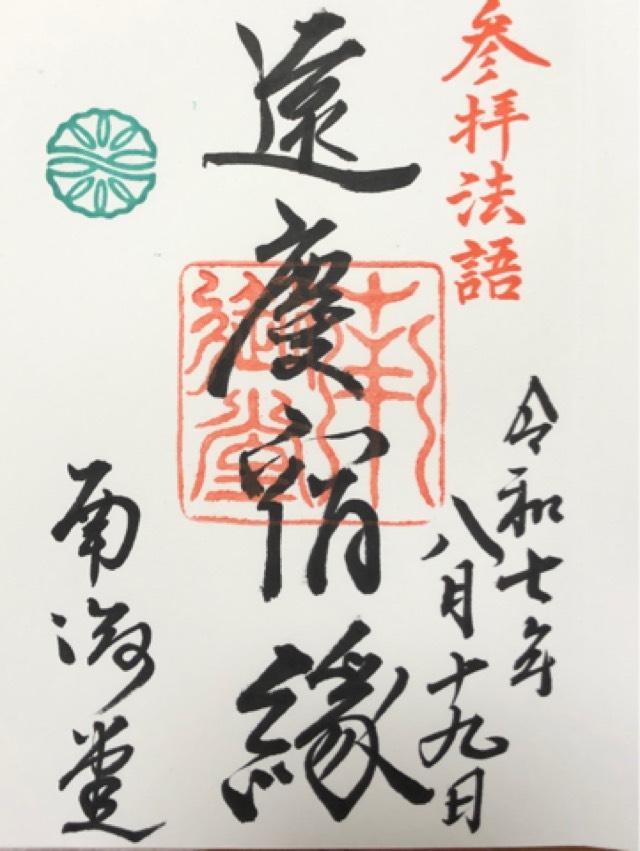

御朱印日:2025年8月19日 00:00 37

御朱印日:2025年8月19日 00:00

|

|

|

(ぱいぷらさん)

40

御朱印日:2024年6月23日 00:00 40

御朱印日:2024年6月23日 00:00

|

|

|

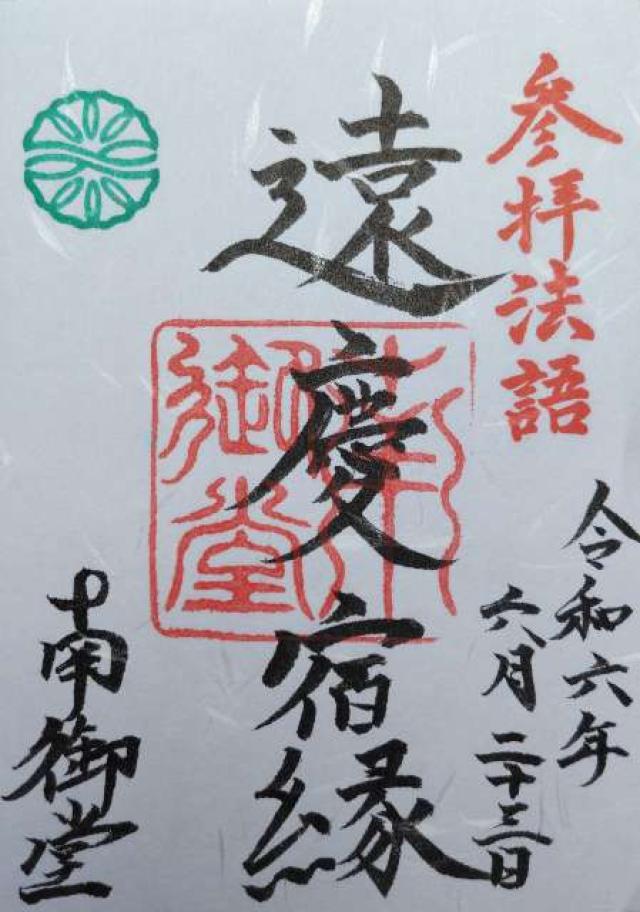

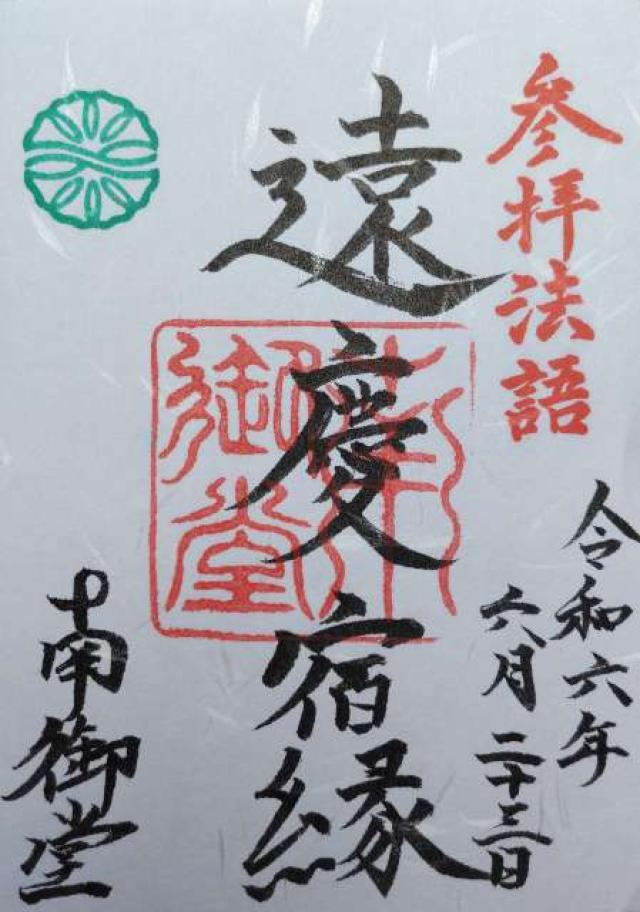

(ぱいぷらさん)

35

御朱印日:2024年6月23日 00:00 35

御朱印日:2024年6月23日 00:00

|

|

|

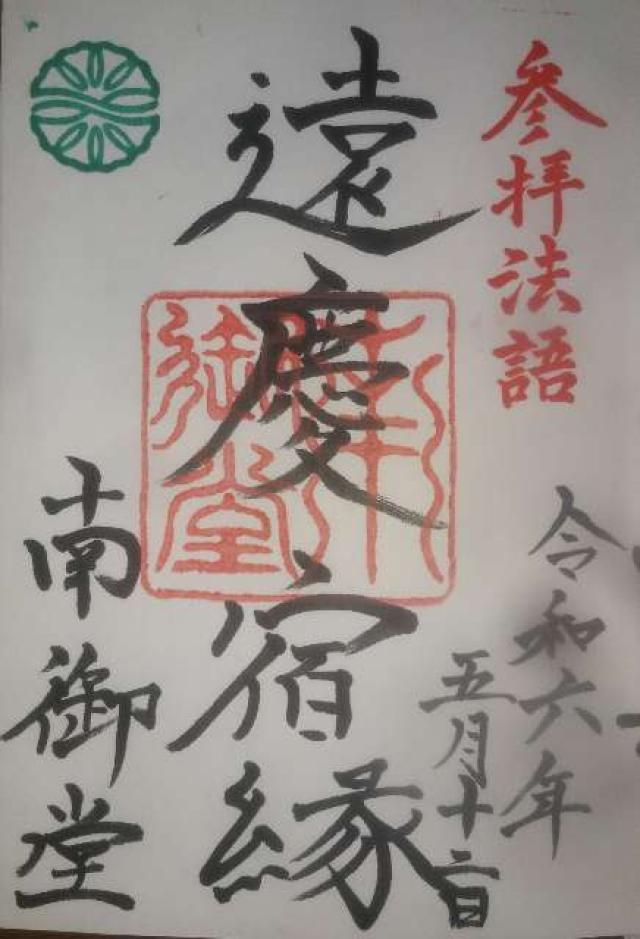

(フナさん)

35

御朱印日:2024年5月12日 00:00 35

御朱印日:2024年5月12日 00:00

|

|

|

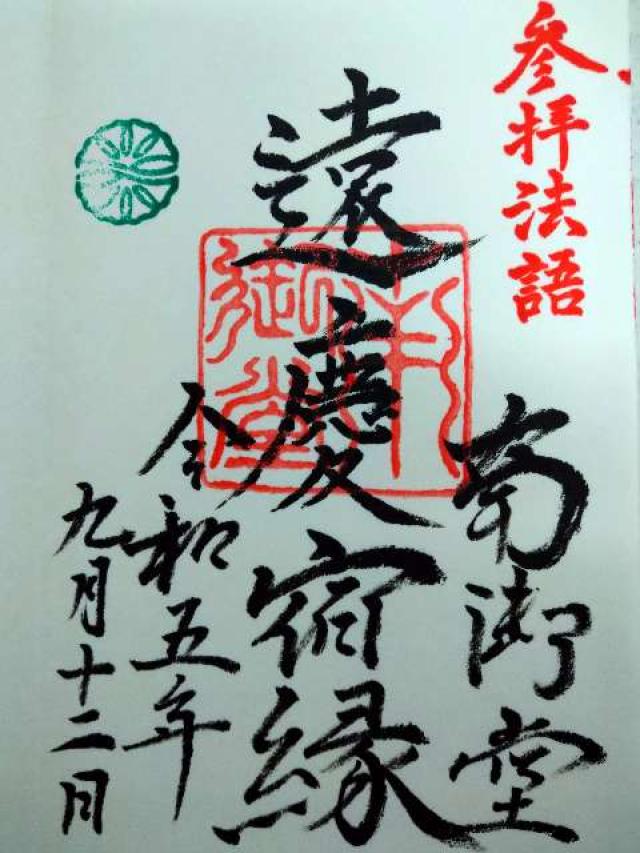

(監督まっちゃんさん)

46

御朱印日:2023年9月12日 00:00 46

御朱印日:2023年9月12日 00:00

|

|

|

(フタバアオイさん)

33

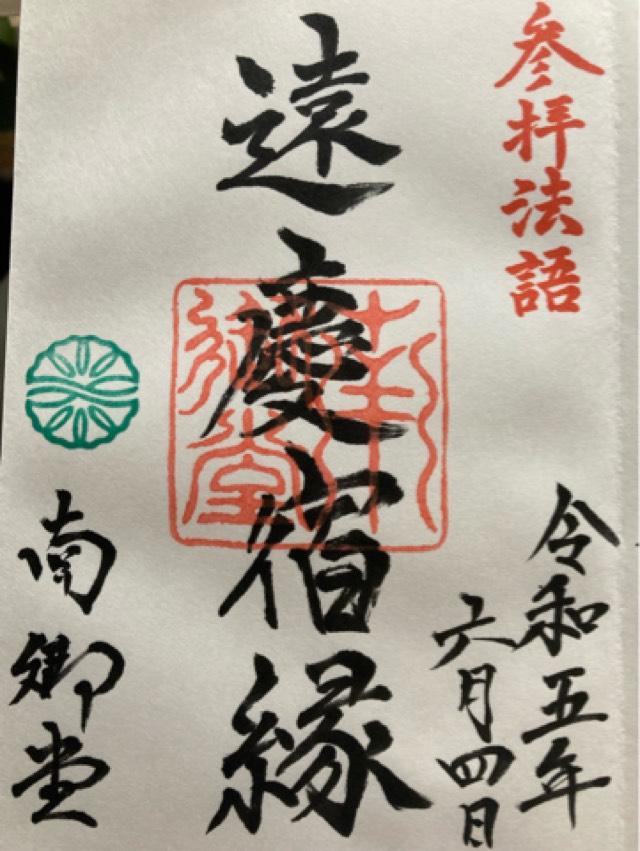

御朱印日:2023年6月4日 00:00 33

御朱印日:2023年6月4日 00:00

|

|

|

(新居浜太郎さん)

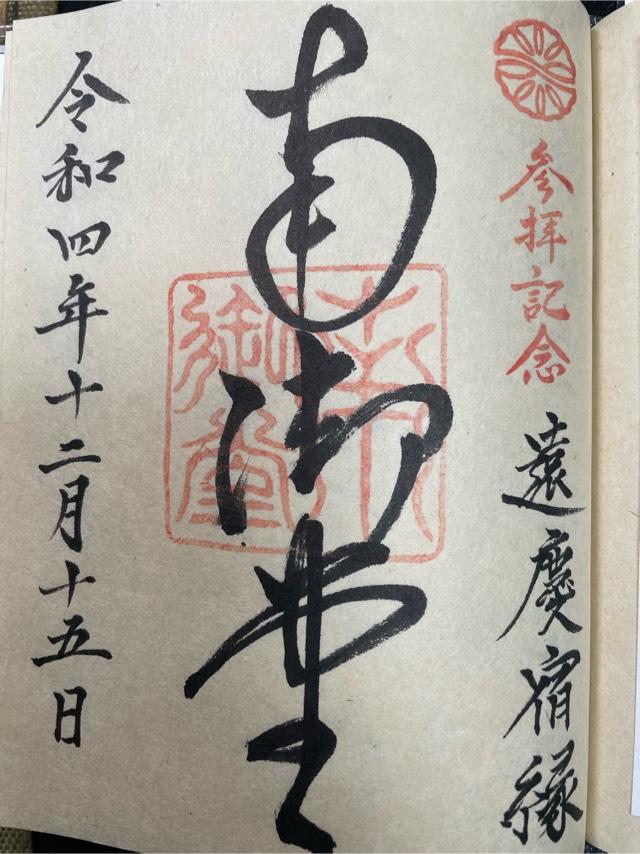

43

御朱印日:2022年12月15日 16:43 43

御朱印日:2022年12月15日 16:43

|

|

|

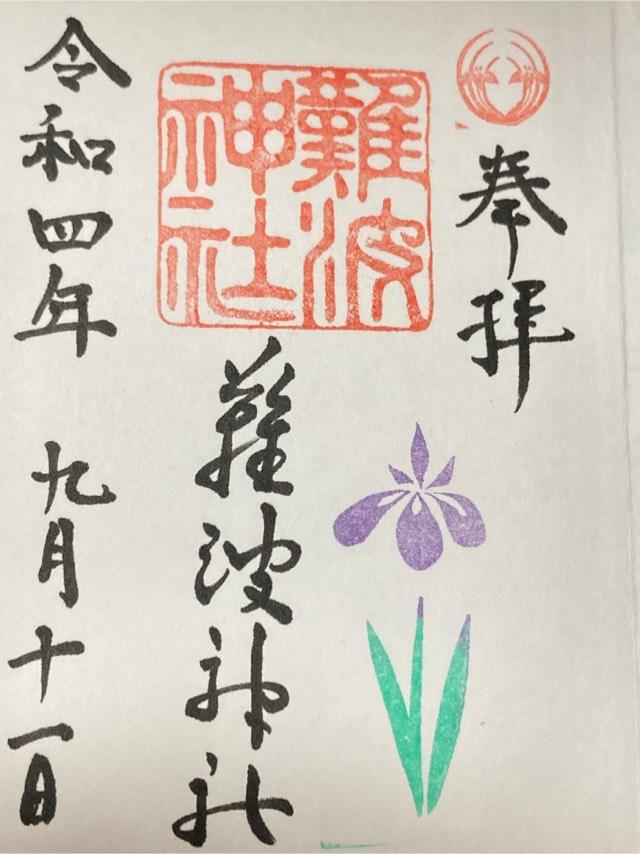

(yurichiyoさん)

38

御朱印日:2022年9月11日 23:04 38

御朱印日:2022年9月11日 23:04

|

|

|

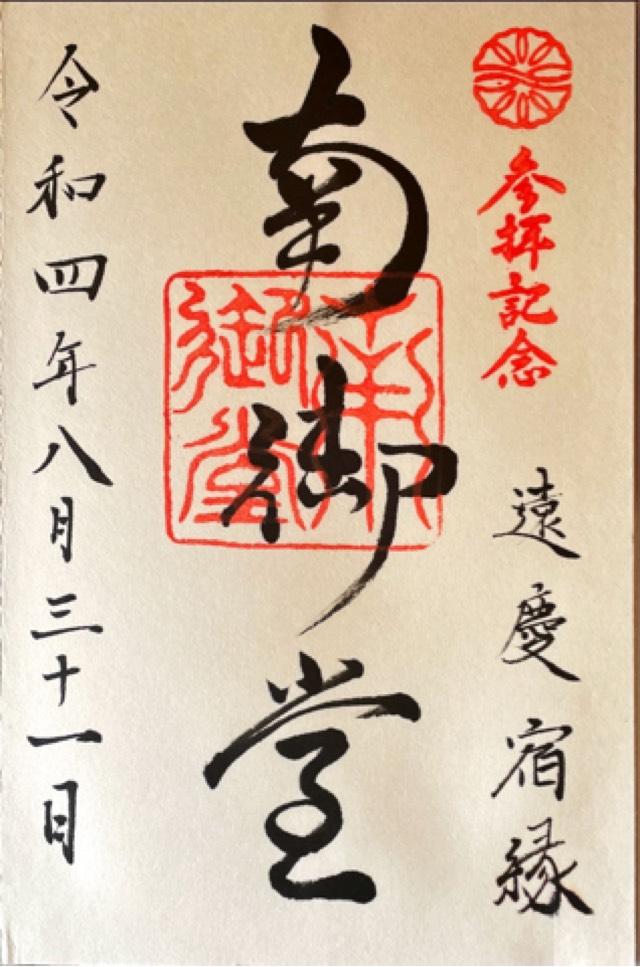

(もっこり天使ちゃんさん)

29

御朱印日:2022年8月31日 00:00 29

御朱印日:2022年8月31日 00:00

|

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

|

|

|

|

|

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町4-1-11 |

| 五畿八道 令制国 |

畿内 摂津 |

| アクセス | ・地下鉄御堂筋線本町駅8号出口南へ200m ・地下鉄中央線本町駅13号出口南へ50m ※当会館は駐車スペースがございませんので地下鉄をご利用下さい。 |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | 0662515820 |

| FAX番号 | |

| 公式サイトURL | http://minamimido.jp/ |

| 御本尊 | |

| 宗派 | 真宗大谷派 |

| 創建・建立 | 1595年(文禄4) |

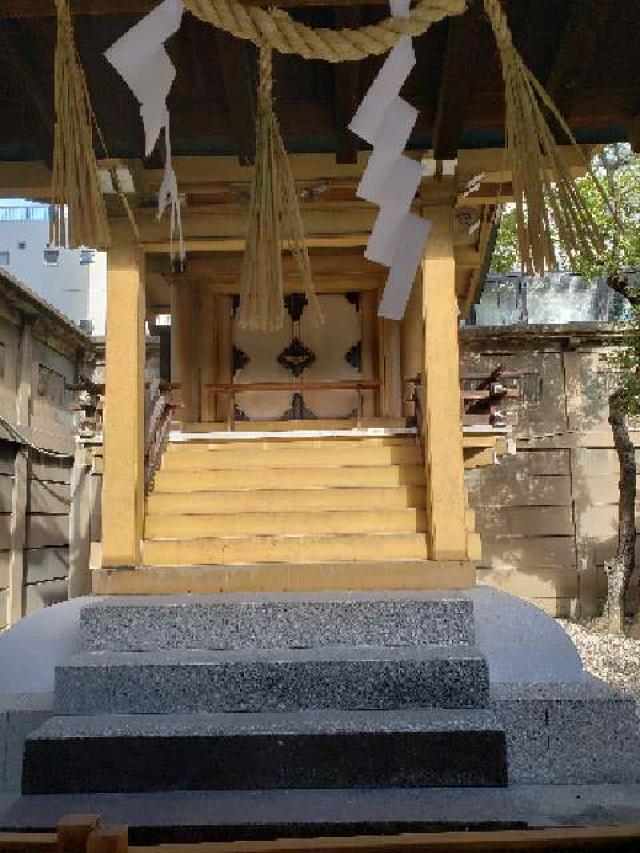

| 由来 | 難波別院(南御堂)の創建は、今から400年以上前の安土桃山時代の末、1595年(文禄4)に、本願寺第12代・教如上人(1558~1614)が大坂渡辺の地に「大谷本願寺」を建立したことに始まります。 創建から2年後の1598年(慶長3)に、豊臣秀吉による大阪城の拡張と、城下の町制改革でなどにより、大谷本願寺は現在の難波別院のある地へと移転します。また、1602年(慶長7)には、関ヶ原の合戦に勝った徳川家康によって京都・烏丸七條の地が寄進され、教如上人は大坂から京都へと寺基を移されます。 教如上人は東本願寺(真宗大谷派の本山・真宗本廟)の建立と共に、大阪の大谷本願寺の地を「難波御堂(難波別院)」とし、大阪における念仏の中心的な道場とします。その後も上人はたびたび大阪の地に赴き、お念仏の教えを説き広め、上人亡き後も難波別院は、宗祖親鸞聖人のみ教えを伝えていく上において今日まで大きな役割を果たしてきました。 |

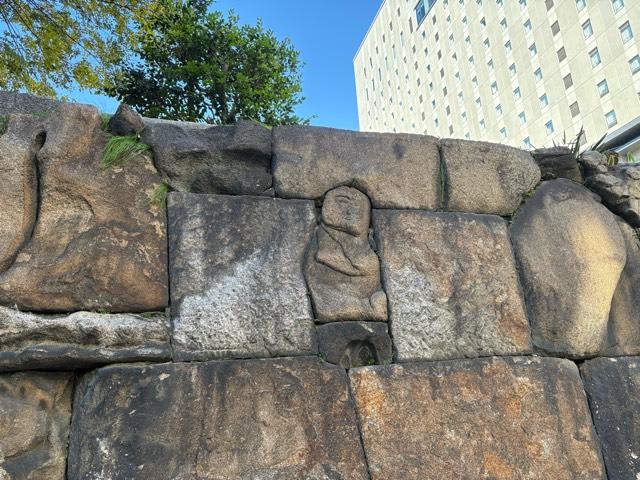

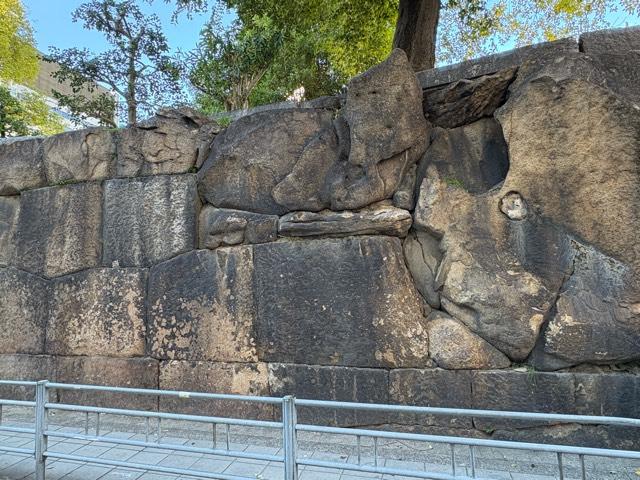

| 神社・お寺情報 | 難波別院の境内には、開基である教如上人が大谷本願寺を創建された際、1596年(文禄5)に鋳造された「大谷本願寺」銘の梵鐘が今も残り=写真①、教如上人のご苦労とその遺徳を伝えています。 また、2014年6月20日付でこの梵鐘が大阪市文化財保護法条例第6条第1項の規定により大阪市指定有形文化財(歴史資料)に指定されました。今回の文化財指定によって、真宗大谷派発祥の礎を後世に伝えていく歴史資料として、より多くの人々の目に触れることが願われます。「大谷本願寺」銘の梵鐘は難波別院境内の獅子吼園に保存されておりどなたでも自由に見学することができます(開門午前6時頃~閉門午後9時頃まで)。 |

| 例祭日 | |

| 神紋・寺紋 |  未登録

未登録

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】ととるし 【 最終 更新日時】2025/12/08 22:07:25 |

神社年間総合人気ランキング

神社年間総合人気ランキング

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

新着更新

新着更新

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース